2016.10.21

ECサイト業界研究 Web Designing 2016年12月号

ECのペイドメディア:自社商品のユーザーはどこにいる?

ECにとって広告(ペイドメディア)はなくてはならない宣伝手段の一つです。しかし、現在はさまざまなツールや手法が溢れ、ユーザーの行動も複雑化しており、何にどんな効果があるかがわかりにくいのも事実。そこで今回は、EC運営の視点から各ペイドメディアの特徴を紹介します。すべてに言えることは、「ユーザーはどこにいるか?」をきちんと把握することです。

ペイドメディアの種類と特徴

ペイドメディア、要するに「料金を支払って利用するメディア」は、自社商品をまだ知らない方へアプローチする手段として有効です。これには大きく分けて2種類あります。「4マス広告」と「Web広告」です。4マス広告はTV、新聞、雑誌、ラジオですが、ECに限って言えば、4マス広告の中でCPO(一人あたりの顧客獲得単価)が一番高いのはTV広告でしょう。とはいってもTV広告は費用も高く、誰でもできるわけではありません。その点、Web広告は投資額を抑え、誰でもチャレンジできる手段であると言えます。

ECで使うインターネット広告は、主に「リスティング広告」(キーワード広告、ディスプレイ広告)「リターゲティング広告」「SNS広告」などで、最近では「インフィード広告」も多くなってきています。

検索するユーザーにはGoogleやYahoo!といった検索結果画面で自社商品の広告を出したり、何か情報を探していて関心のある方へWebニュースやキュレーションサイト、ブログなどへ広告を出して、ユーザー認知を図るということになります。このため、自社商品のユーザーがどのメディアを目にするかはとても重要になります。自社のサイトへどこから来ているのか、何を見ているかは常に気にしておくことが必要です。

もちろん、ペイドメディアから到達(リーチ)したランディングページ(LP)はとても大事で、このページの出来次第でCPOが大きく変わってしまいます。ページのコンテンツが整っていることも重要で、これが伴っていないとペイドメディアにいくらお金をかけても、せっかくサイトに来てくれたユーザーがどんどん他へと流れていってしまいます。このため、コンテンツがある程度できた段階でペイドメディアをスタートしていくのがいいでしょう。

ECにおけるペイドメディアの利用目的

ECで使うペイドメディアを考える時に、現状がどうなっているかを知っていることが重要です。まずはどこに配信されるのか、どのように表示されるかを理解した上で、何を伝えるのか、どのような目的なのかを確認しておく必要があります。以前とは違い、現状のペイドメディアは多様化してきています。このペイドメディアの多様化は、ユーザーの多様化とカスタマージャーニーの複雑化に繋がっていると言えます。とはいえ、ECの運営側は、先述のポイントを押さえシンプルに考えておいたほうがいいでしょう。

ECでのペイドメディアの利用目的は、大きく2つに分かれます。一つが「自社商品を購入してもらう」、二つめが「自社商品を知ってもらう(認知)」です。購入の場合のKPI(主要指標)は、CPO(一人あたりのオーダー獲得単価)、認知の場合のKPIは、CPA(一人あたりのお問い合わせやメルマガ登録で顧客獲得単価)になります。まずは、購入の場合を考えてみましょう。

例えば、自社の商品がTVで紹介されたとします。ユーザーはスマホですぐに検索して購入する可能性が高いため、検索で上位表示がされていない場合には、リスティング広告でテキスト広告を実施することをお薦めします。筆者自身、TVで紹介されることだけを気にしてリスティング広告をしなかったばかりに、他店にユーザーを取られてしまった経験があります。TVであらかじめ放映されることがわかっていれば対処できるのですが、突然放送されてしまっては時すでに遅し。あらかじめアカウントをつくっておくとか、ある程度マーケティングの調査として準備しておくことは大切です。アカウントさえあれば、10分程度でスタート可能です。

この場合、どのページへリーチさせるかが問題になりますが、実際のトラッキングデータを見ると、ズバリ、商品ページへランディングさせたほうがいいでしょう(1)。商品が欲しい方は、他のページをほとんど見ません。見るとしても会社概要で住所をGoogleマップで確認したり、店長や代表者を検索してみたり、レビューで評価が悪くないかをチェックする程度です。このためリスティング広告でわざわざランディングページを制作するよりも、すぐに購入できる商品ページにリーチさせて、この商品ページを充実させておいたほうがよいでしょう。キャンペーンや広告配信に手間がかかりますが、購入目的であれば余分なクリックをさせないように考えたいところです。

認知拡大のための広告手法

次は、認知の場合のペイドメディアの使い方です。これはインフィード広告やコンテンツ連動型広告で、バナーやディスプレイ広告などが当てはまります。すでに関心を持っているであろうユーザーに対して、WebニュースやSNSのコンテンツが流れるタイムライン上や、コンテンツの左側などに表示させることで広告に対してさらに興味を持ってもらうのが目的になります(2)。コンテンツを探しに来ているユーザーがメインですので興味を持ってもらう、認識してもらうことが重要になり、画像のつくり方やキャッチコピーも興味が湧くように工夫する必要があります。例えば、キャッチコピーを疑問形にするのも一つの手です。

ユーザーがコンテンツを見る場合には購入意欲が高いわけではなく、純粋に情報を探していることが多いので、あまりに露骨なやり方で購入サイトへ誘導するのはお薦めしません。また、まったく興味のないユーザーへ配信するのも逆効果になります。最近あった事例としては、明らかに自社ユーザーとはターゲットが違う媒体へインフィード広告の配信を勧めた広告代理店がいましたが、結果は離脱率が90%以上と非常に高くなってしまい、当然データとしても使えない状態になってしまいました。

こうなるとその店に対しての評価も低くなってしまいますし、当然代理店やその広告をつくった制作側の評価も低くなります。どのようなユーザーがそのメディアにいるのかは要注意です。代理店が勧めてくる広告の中にはこのような提案も含まれることが多いので、実際に契約する前にどこに表示されるのか、どのように表示されるかを自分自身で確認し、シミュレーションしておいた方がいいでしょう。

ちなみに最近、リスティング広告よりもリターゲティング広告を重視しているECショップが多くなっています。しつこい広告という印象もありますが、行き過ぎなければ非常に有力なペイドメディアになります。データとしてはやはりCPOをKPIとしておくのがよいでしょう。

日々の改善にはやることがありすぎる!

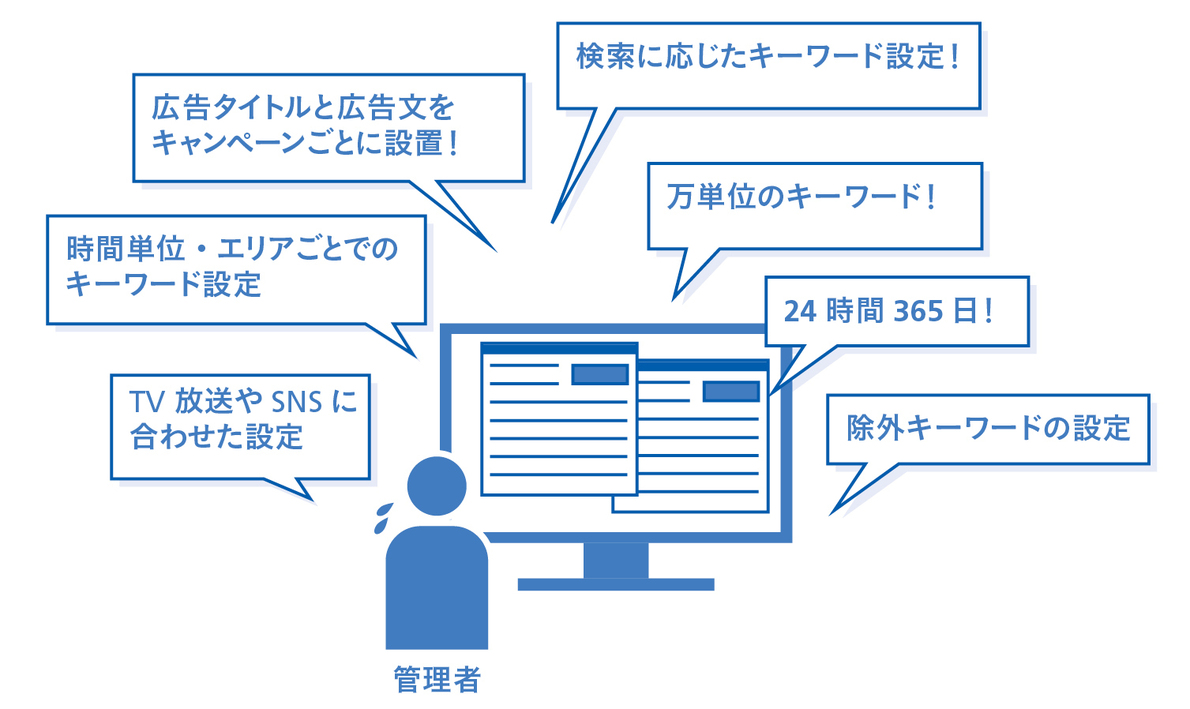

リスティング広告やバナー、ディスプレイ広告は、広告の配信もキャンペーンのつくり方もすでに人間離れした設定をさせられます(3)。これを毎日PDCAを回しながら改善していくには当然専任が必要で、例えば店長1人、スタッフ1人のECショップではかなり難しいことです。また、余分な広告を出してしまうことも多いので、除外キーワードの設定も必須です。目的は配信数ではなく、購入意欲の高いユーザーを引っ張ってくることですので、関係のないキーワードは削除していきます。

ただし、逆にマーケティング調査としてキーワードをばらまく作戦もあります。筆者自身、リスティング広告で3万キーワード程度をばらまいたりしています。これはサイトへリーチしたキーワードだけでなく、インプレッション数(検索された数)を知るために行います。どのような言葉で検索しているのか、書き間違いや覚え違いなどの文字のゆらぎやキーワードの並びも含めチェックしています。

最近では、これらを自動で行ってくれるサービスも増えてきており、忙しくて時間が取れないECショップでは重宝されています。ただ、完全自動化にするにはまだまだかなと個人的には感じています。自動化ツールと人間の脳がうまく連動しながら使用していきたいところです。とはいっても最近出てきているAI化はとても楽しみです。

ユーザーの動きを可視化し毎月定例で改善をしていく

ペイドメディアを実施する場合には、KPIを必ず決めてデータを取得しておくことです。例えばCPOを900円とするか2,500円とするかでも変わってきますので、あとからでも確認できるようにしておいて、毎月定例で改善をしていきます。他のECショップや同じような業界、商品の場合のKPI、CPOはいくらなのか、LTV(顧客生涯価値)の期間はどの程度で見ているかなどの情報収集や情報交換はしておいたほうがよいでしょう。

楽天市場(以下、楽天)などモール内の広告も同様です。この1年、2年でさまざまな動きがあって、楽天、ヤフーショッピング、Amazonといったモール内広告も変化してきています。やみくもに広告を使うのではなく、自社のペイドメディアと同様にユーザーから見たらどうなのか、データをしっかり取っていくことが大事です。楽天であっても広告の効果測定はある程度できますので、PDCAを回すことが可能です。自社サイトへのペイドメディアは外部(GoogleやYahoo!検索、インフィード広告、リターゲティングなど)を使い、モールのペイドメディアはモール内広告を使用していくとよいでしょう。モール内広告はモールでプロモーションをする形になりますので、自社サイトのへのペイドメディアではモールへの誘導は考えず、自社サイトへの誘導に注力させましょう。

ECでの今後のペイドメディアは、ますます多様化・複雑化していくと予想できます。これはPC、スマホ、タブレットといったデバイスだけでなく、カスタマージャーニーの複雑化によってタッチポイントが増えていくからです。今後、きっとARやVRにもペイドメディアが搭載されると思います。世間の動きに注視して、常にデータを見てユーザーの動きを可視化できるようにしておくのが、ECで成功するペイドメディアの使い方になります。

- Text:川連一豊

- JECCICA(社)ジャパンE コマースコンサルタント協会代表理事。フォースター(株)代表取締役。楽天市場での店長時代、楽天より「低反発枕の神様」と称されるほどの実績を残し、2003 年に楽天SOY受賞。2004年にSAVAWAYを設立、ECコンサルティングを開始する。現在はリテールE コマース、オムニチャネルコンサルタントとして活躍。http://jeccica.jp/