2017.04.24

データのミカタ Web Designing 2017年6月号

人工知能の進化が声認識を当たり前にする データアナリスト萩原雅之氏による統計コラム

人工知能(AI)における認識技術の進化は著しい。基本技術であるディープラーニングも、画像が何であるかをどの程度正確に認識するかをベンチマークとして開発が進められてきた。そして現在、もっともホットな技術が「声」の認識だ。

10年前、スティーブ・ジョブズが初めてiPhoneを発表したとき、コンピュータに意思を伝えるためのもっとも優れたデバイスは「指」であると語った。おかげで日常のインターネット使いの主流はタッチスクリーンになったが、次は「声」になるのは確実だ。Apple Siri、Google Home、Amazon Alexaなどデジタルの巨人たちがこの分野でしのぎを削っている。声は個人差やクセがあるため、課題は認識精度であり、その普及はAIが担うことになる。

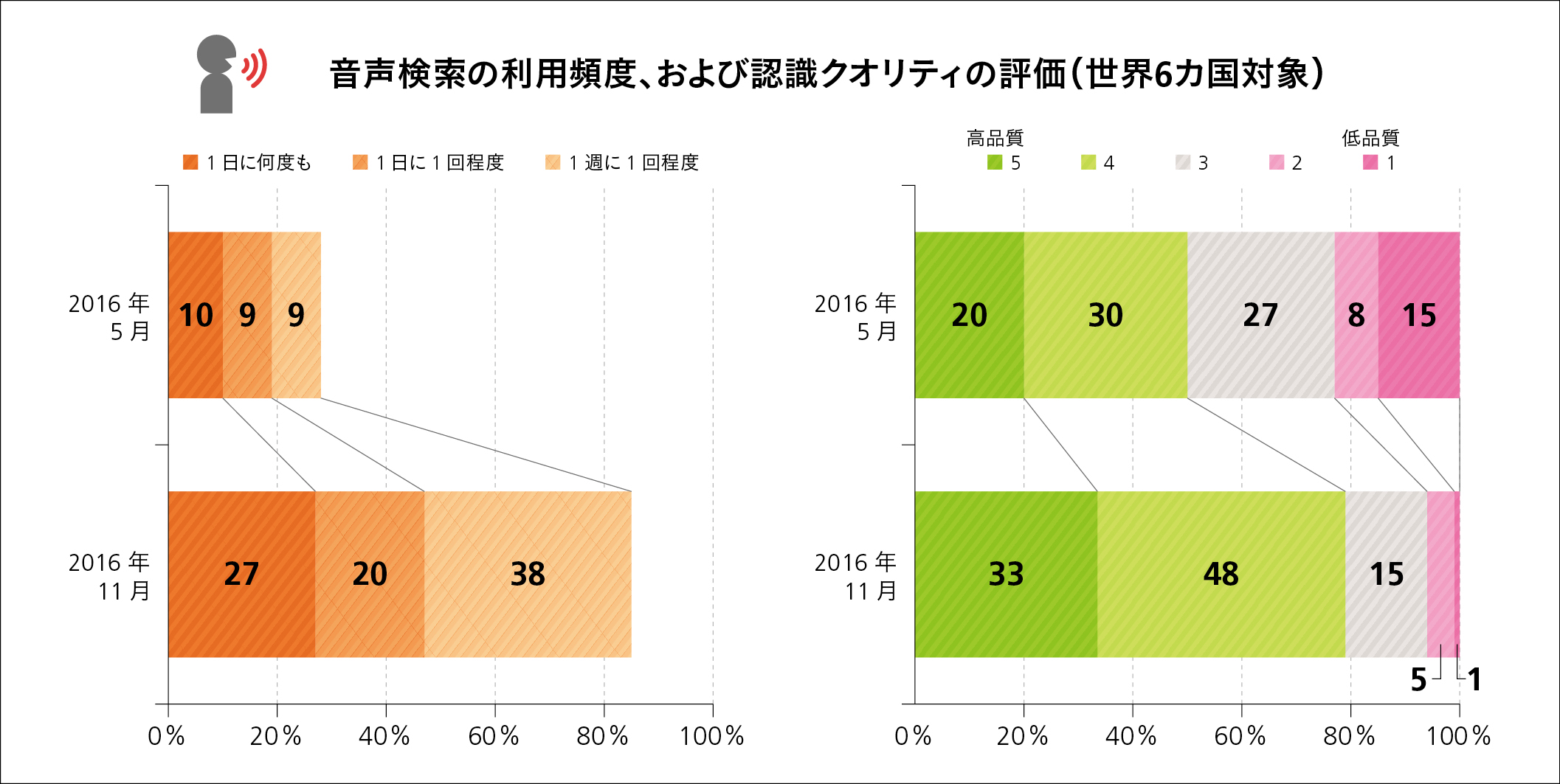

進歩のスピードは米Hubspot社が定期的に実施しているAIに関する国際意識調査でもわかる。音声検索の利用率を見てみると、昨年春から秋の半年間で大幅に増加。ほぼ毎日使うユーザーは19%から47%にまで増えた。クオリティについても半年間で評価が向上しており、8割近くが高品質と回答、低品質と答える人は数パーセントに過ぎない。これらの評価の背景には、AIによる音声認識は、使用データが集まるほど、ユーザー個人の特徴やクセを学習して精度を高めることも一因と分析されている。

私も最近LINEなどのメッセージングアプリや簡単な検索なら声で入力することが多い。少し前まで誤認識が多く修正が面倒だったが、いまはその必要がほとんどない。同音異義語も、次に続く言葉からさかのぼって修正されたりもする。信頼度が高まれば使う機会は一気に増え、私たちは高度な技術を意識することなく使いこなすようになる。まるで魔法にも見えるが、声認識に限らずAI 技術の浸透とはそのようなものに違いない。

- Text:萩原雅之

- トランスコスモス・アナリティクス取締役副社長、マクロミル総合研究所所長。1999年よりネットレイティングス(現ニールセン)代表取締役を約10年務める。著書に『次世代マーケティングリサーチ』(SBクリエイティブ刊)。http://www.trans-cosmos.co.jp/