2016.04.21

行動デザイン塾 Web Designing 2016年5月号

“行動フレーミング”で習慣化を狙え

どうしたら行動を一回限りで終わらせず、日常的な習慣として定着させることができるのだろうか? ここでポイントとなるのが、脳の中にある既存の「フレーム」を活用することである。

Illustration: 石川マサル(mi e ru)

私たちは「フレーム」で世界を認識している

「1年」「1月」「1日」、あるいは「朝昼晩」といった時間の意識は、人がものごとを把握するための認識の枠組み(フレーム)の一つだ。このような時間軸のフレームを共有できなければ、社会生活は成立しない。つまりフレームというのは記憶も含む認知活動を支えるプラットフォームのようなものだ。

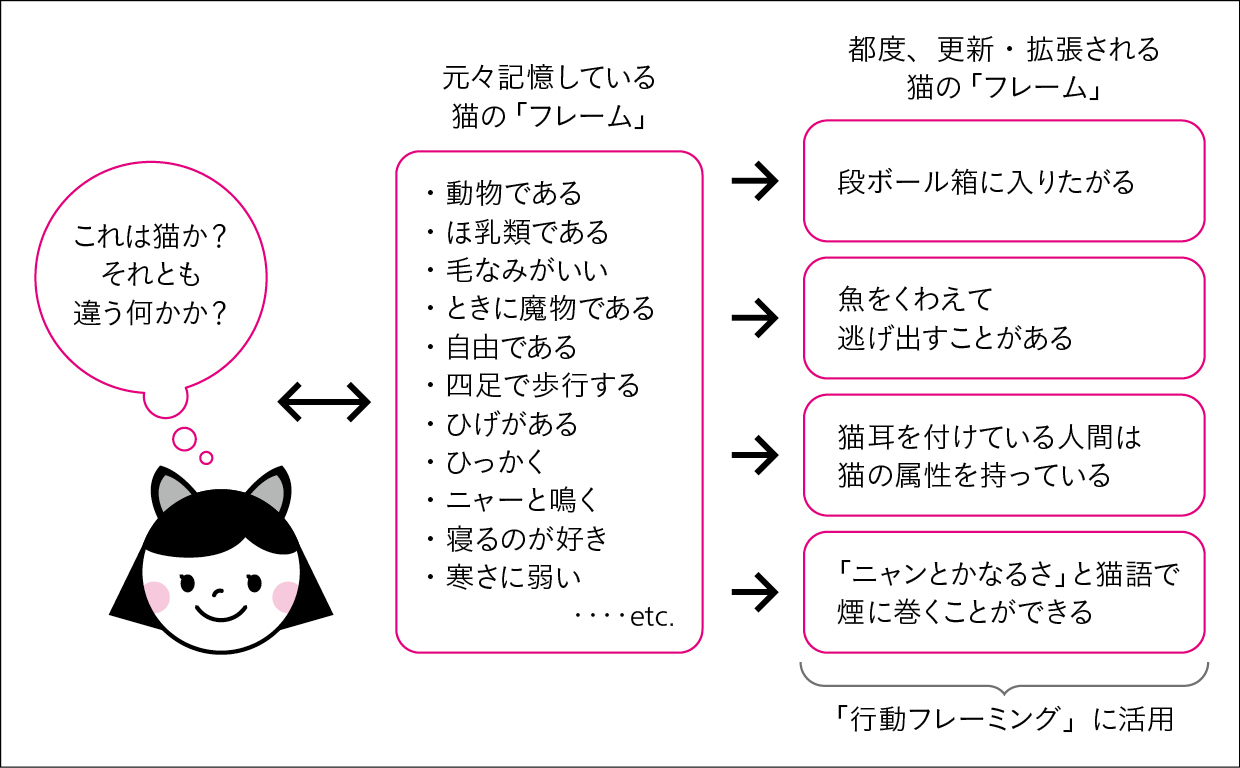

ミンスキーによれば、私たちは過去の経験や知識(この場合は「猫」に関する属性データ)を脳の中で構造化している。このフレームは、新しい知識や経験によって書き換え/更新が可能であるとされる。それを利用してフレームを拡張していくのが「行動フレーミング」だ

フレームという用語は、マーヴィン・ミンスキー(人工知能の父と言われる米国の科学者。2016年1月逝去)が提唱した、人がこの世界をどう認識するか、という認知理論からきている。例えば、私たちが猫に出会ったときに「猫」という認識ができるのは、過去に「猫」に関して自分が持っている知識のレファレンスを呼び出しているからだ(01)。

人は自分が持っている既存のフレームを手がかりに、新しい言葉や行動を解釈し、理解していく。育った環境や時代が変われば、構成されるフレームも変わってくる。他者とのコミュニケーションが難しいのは、同じ言葉で表される内容に関して、それぞれの人が持っているフレームが微妙に違うからなのだ。

一冊で3カ月間、掲載店のランチ(通常700円以上)をサービス価格で楽しむことができる。行動デザイン研究所は発行元のほっと高知と協業し、巻頭に10店舗分のヘルシーランチ(ローカロリー・減塩)を掲載した

時間のフレームが有効なのは、そのサイクルが誰にも同じように訪れるからだ。「毎日」のサイクルを活用したビジネスは鉄板だ。例えば、毎日のランチ行動、つまり「今日はどこで食べようかな?」という選択行動をうまく捉えたのが「ランチパスポート」(02)だ。

このように、既存のフレーム(「毎日」の周期など)を活用して新たな行動を誘発する手法を「行動フレーミング」と呼んでいる。

なぜ私たちは真ん中を選んでしまうのか?

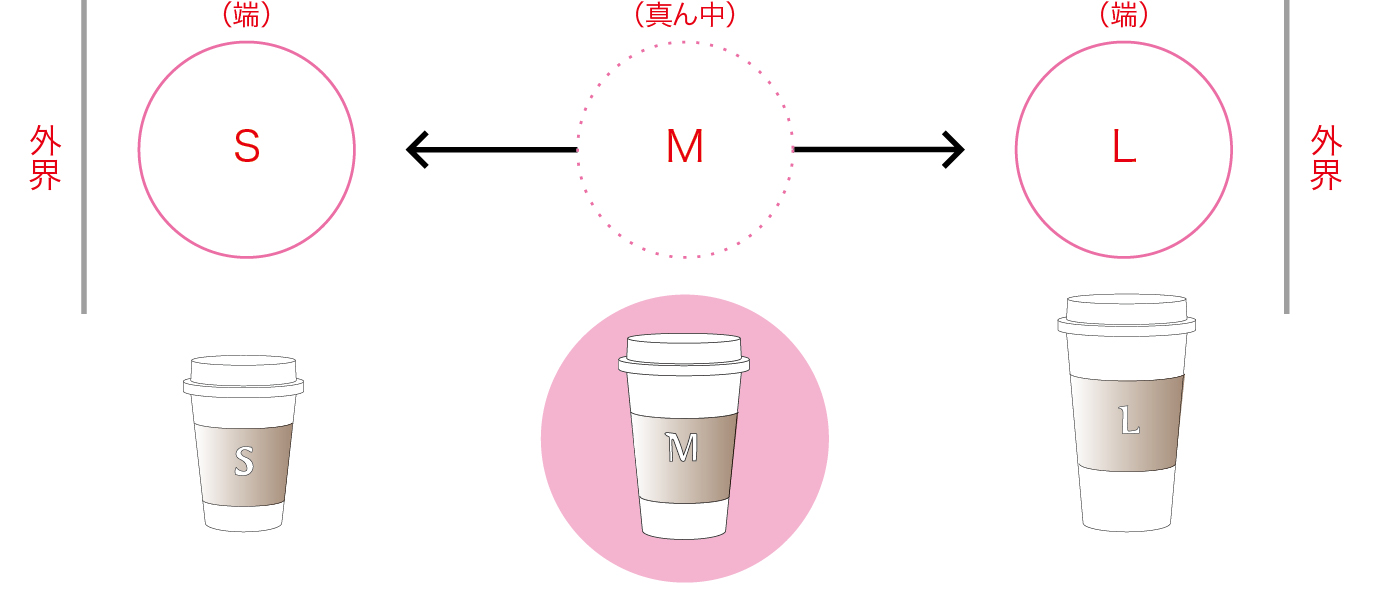

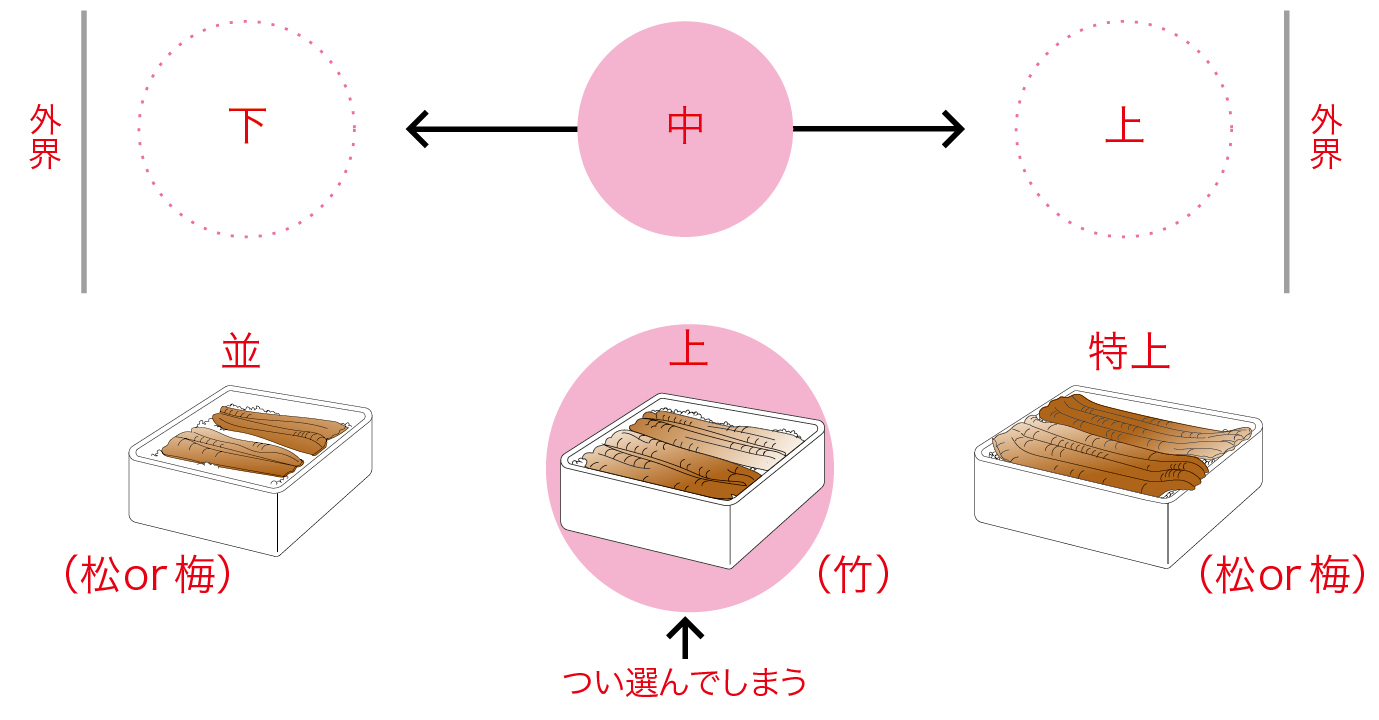

時間フレームのほかに、空間を認識するフレームも存在する。人は「両端」を認識することでその中間を把握する。サイズで言えば最小(S)と最大(L)があるから真ん中(M)が識別できるのだ。

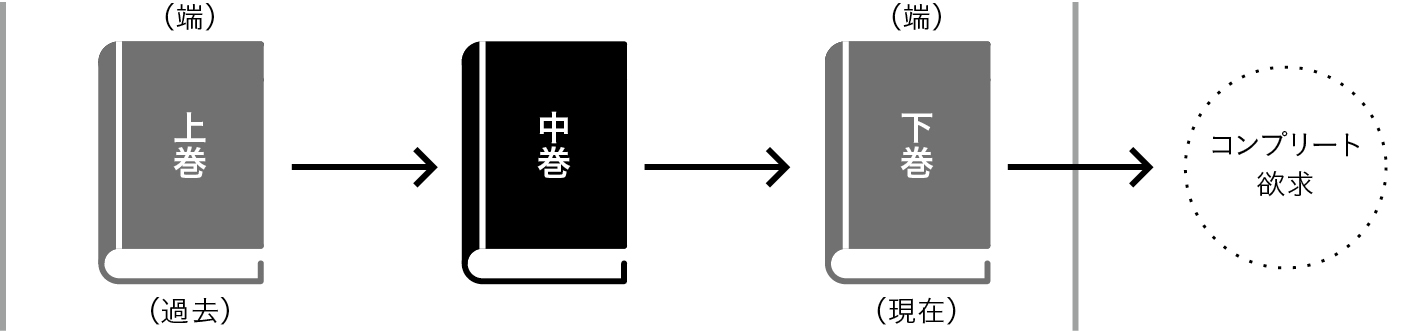

「上」「中」「下」も同じような空間のフレームだ。この空間フレームには時間を把握するフレームも重なっている。重力軸に添って上から下に雨などが落下してくるので、そこに時間経過の認識が組み合わさっているのだ。時代を下る/遡る、という表現もそこから来ている。本を上巻/下巻に分割するのもそこに「時間的な順序」の認識があるからだ。

行動フレーミングで考えるなら、まず「上巻」を読んだら「下巻」も買わないと気が済まなくなる意識を活用しない手はない。「Vol.1、Vol.2」では達成感は弱い。「前編」「後編」(前/後)は順序のフレームとしては明解だが、「上/下」に比べると即物的でエモーションに欠ける。「時の流れ」が伝わらないからだ。「読破した」という達成感のためには「端(上)から端(下)まで」という全体像(コンプリート感)の提示が重要なのだ(03)。

時間は、上から下にゆっくりと流れていく。上と下が両端になるので、「上・下」、あるいは「上・中・下」を買い揃えることは、人の“コンプリート欲”をわかりやすく満たす行為になる

両端というフレームがあると、その中間は「ちょうどいい」と心地よく感じられるという意識も押さえておきたい。端は外界(フロンティア)=リスクに直面しているが、真ん中は安心できる。日本人は比較的、「中間」を好む性向がある。

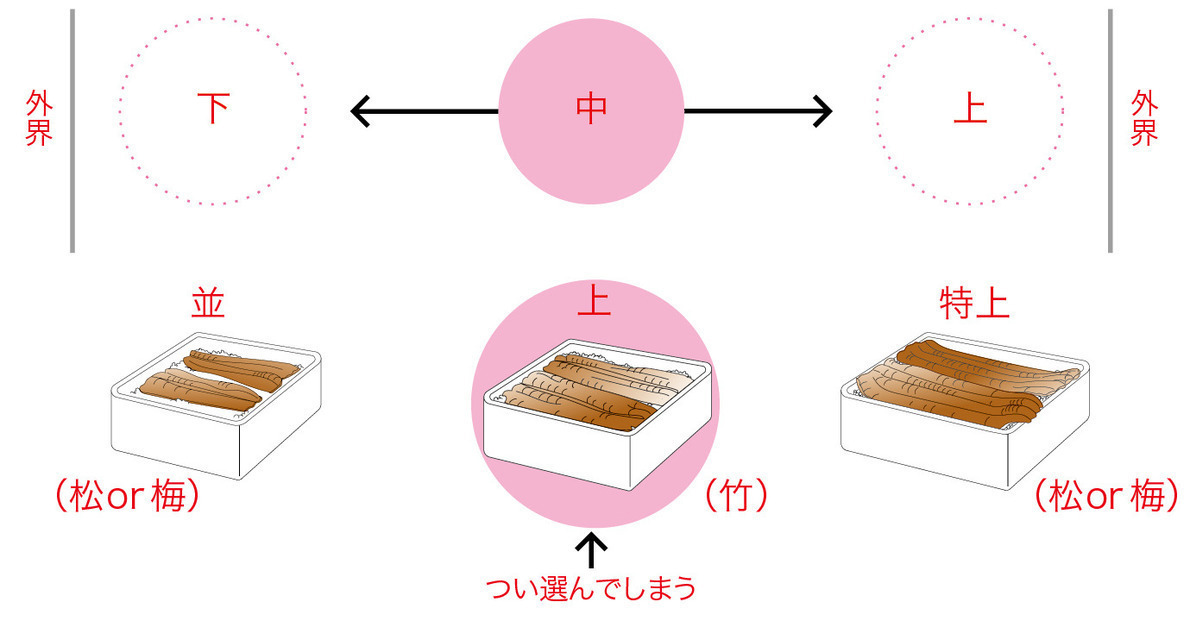

鰻重では、真ん中のサイズを「中」ではなく「上」と名づけたのは秀逸な工夫だ。「松」ではなく「梅」を一番上に位置づけているお店もある。売りたいのは真ん中の「竹」なので、「梅」と「松」の序列が曖昧なことは問題ではない

みなさんも、つい真ん中を選びがちではないだろうか。鰻重もたいてい3サイズだが、真ん中が売れ筋になるように上と下が品揃えされている(04)。古典的な「行動フレーミング」の例だろう。

- Text:國田圭作

- 博報堂行動デザイン研究所所長。入社以来、一貫してプロモーションの実務と研究に従事。大手嗜好品メーカー、自動車メーカーをはじめ、食品、飲料、化粧品、家電などの統合マーケティング、商品開発、流通開発などのプロジェクトを多数手がける。2013年4月より現職。 http://activation-design.jp/