2015.11.25

榊原澄人[アニメーション/映像作家] 「フレーム」を超えて動き出す世界

たとえば平安時代の絵巻物や、ヒロニエム・ボスの奇妙な楽園画など、個人の視界を超えたスケールで世界を眺めるような絵画がある。描かれた森羅万象は互いに関わり合い、今にも動きはじめるかのよう。もし、こうした古(いにしえ)の名画家たちにアニメーションという選択肢があったら―。榊原澄人さんは、そんな夢想が現実化したような作品をつくる人だ。ロンドンで学んだ後、今は長野の山中で創作する彼の作品は、さまざまな既存の「枠」を超えて語りかけてくる。

取材・文:内田伸一 撮影:ただ(ゆかい) 取材協力:スパイラル

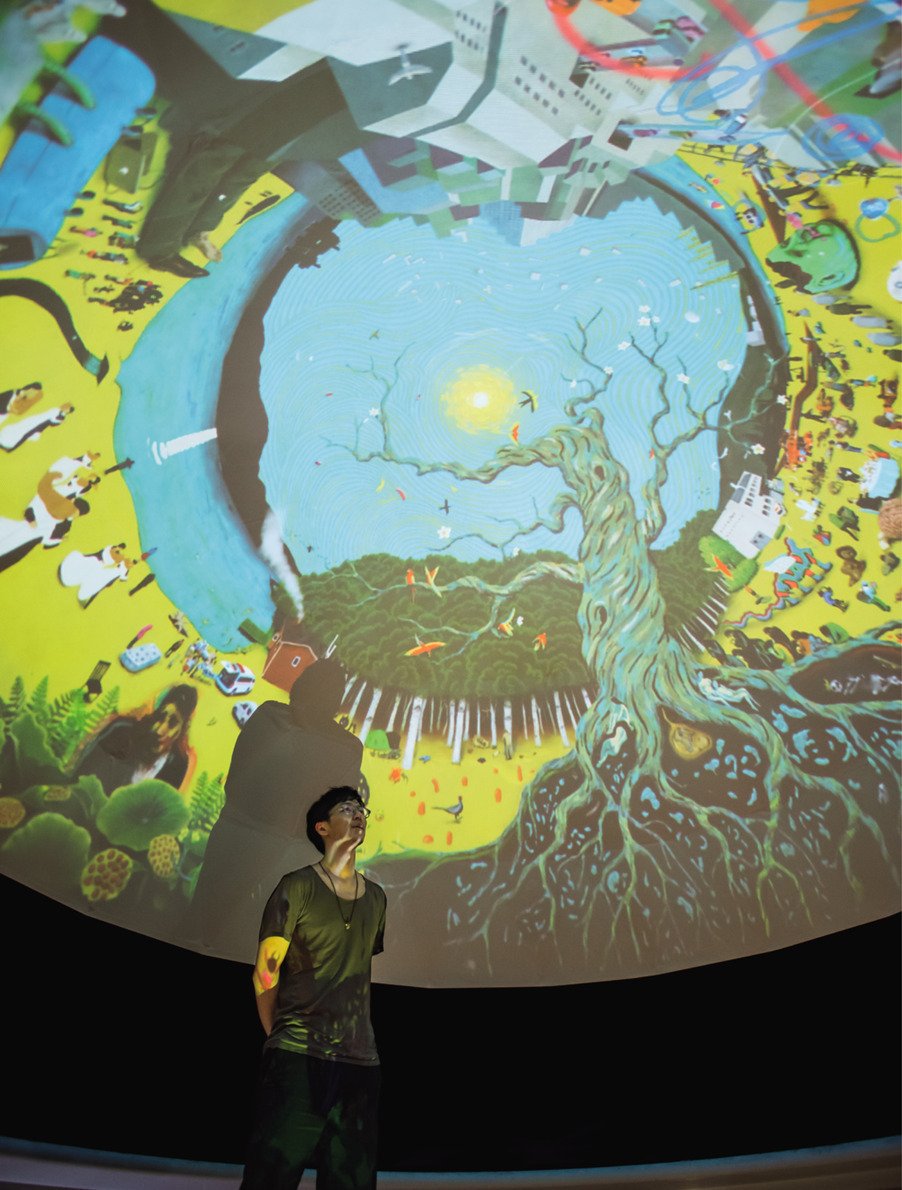

《Solitarium》2015年「スペクトラム—いまを見つめ未来を探す」展展示風景(スパイラル、9月26日~10月18日)

- 榊原澄人(さかきばら・すみと)

- 1980年生まれ。北海道浦幌町出身。長野県在住。幼少を北海道十勝で過ごす。15歳で渡英後、文化庁海外派遣生を経て、Royal College of Art(英国王立芸術大学院大学)アニメーション科博士課程修了。2006年にLa maison des auteurs(アングレーム市)、2007年に韓国「Sai Comics」のアーティスト・イン・レジデンスを経て、現在は長野を拠点に作品を制作している。「Flow」で平成17年度文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞を受賞。 http://sumitosakakibara.com/

重なり合う時空を描く

360度の円環状スクリーンやドーム型天井に映し出されるのは、現代の神話画か、不条理な絵巻物か? そのあちこちで、無数の人々が踊り、佇み、祈り、争う。ときには同じ人物が、過去や未来の自分と交錯することも。動植物や建造物も、変容しつつ生と滅を繰り返す。手描きをベースにした驚異のアニメーションは、榊原澄人さんが“時間とは何か?”を問う思索から紡ぎ出すものだ。

「過去、現在、未来と直線的に進む時間軸は、僕らが時間を理解するための手だてのひとつですよね。でも実世界はもっと複雑で、入り組んだ時の流れがあると思います。それは一人ひとり異なるし、木や星の目から見たらまた違うかもしれない—そんな視点から作品をつくっています」

北海道・十勝平野の東端、自然豊かな浦幌町の出身。想像するだけで気が遠くなりそうな緻密な制作スタイルからは意外だが、「どうやったら楽をして生きていけるか?」と考えたのが、アニメーションの道を選んだ発端だった。

「父がしていた医者の仕事の大変さを見て、自分は絵が得意だったのと、少年時代はまだ描くことが“労働”と結びつかなかったせいもあるでしょうね(苦笑)。14歳で“アニメ監督になろう”と思い、うちは15歳で家を出る決まりだったので、違う世界も見てこようとイギリスに渡りました」

だが、異国で“世界を見る”日々は、そう聞いて想像する外遊生活とはだいぶ違うものになった。

「週に3時間ほど語学学校に通う以外は、ほぼ引きこもってしまって(笑)。本ばかり読み、内へ内へと潜る日々でした。神話にふれて宗教的、霊的なものに興味を持ち、やがて欧州的な一神教や人間中心主義より、仏教の縁(えん)などの世界観に惹かれはじめました」

故郷の浦幌町はキリスト教信者も多く、ロシア正教会やアイヌの世界観も複雑に絡み合う土地だという。そこから遠く離れたイギリスで、仏教的思想と出会うというのも興味深い。後の作品に見られる、特定の宗教観を超えて万物をとらえるまなざしは、こうした体験にも原点を探れそうだ。

現在、榊原さんは自身初となる実写映像インスタレーション作品「RAPOLLO」を制作中だ。舞台は、自身が生まれ育った北海道・ラポロ(アイヌ語で現在の浦幌町を指す)の原風景と叔父が営む牧場。人と牛が織りなす仕事や牛舎で動く機械によって執り行われる日々の営みのなかに見出されるささやかな儀式を、いく層もの感情の働きや現象の関与によって生まれる様子として映像化する。映像はそれぞれが固有の時間軸でループしながら、1つの空間に複数のスクリーンを使って配置され、互いに作用しながら移ろいゆく時と、そこで生まれる物語(感情の層)を見出す。

やがて彼は内省の日々から進み出し、キングストン大学、続けてロンドン王立美術大学(RCA:ロイヤル・カレッジ・オブ・アート)でアニメーションを学ぶ。それまで10年近く脳内で醸成させた“時間についての思索”が、色と形と動きを授かり、静かに花開いていく。手描きを軸に創作するが、コンピュータとの出会いも重要だったという。

「まずベースとなる情景の全体像を描き、各要素の動きをひとつずつ加え、コンピュータで統合します。最近は描く段階からペンタブレットを使いますが、それでも作業中は奴隷のような気分(苦笑)。でも、そこから別次元へグッと進める自由な瞬間があるから、不自由な“おつとめ”も続けられる感じです」

俯瞰風景に人々を描く眼差しは超然とした印象もある一方、彼自身は「時の流れの中で自分の近くの人が消えていき、あるいは新たに現れることについても考えはじめ」、その根幹を見つめたい想いも生じていった。常にシンプルな言葉で語る榊原さんだが、在学中の母の病死という大きな出来事も、こうした思索につながったのかもしれない。

RCAの卒業制作「Flow」では、ある街を俯瞰的に描き、四季の多様な営みの中に、ひとりの女性の人生を忍ばせた。短編ながら細部の描き込みとループ効果で豊かな時間を紡いだ同作は、第9回文化庁メディア芸術祭でアニメーション部門大賞を獲得。複数の国際映画祭でも上映され、榊原さんの名が知られる契機となった。

星座を紡ぐように見る映像

ただ、その後の道のりは順風満帆でもなかった。帰国後には自らの居場所が見つけられず、祖父の牧場に勤め、さらに母が晩年を過ごした長野の山小屋に独り移住するなど、生き方の暗中模索が続く。アニメーションをやめていた空白期間もあった。

「居所がない不安と、それまで観る人を意識し、戦略的に作品づくりをしてきたような自分自身についても悩んだ時期でした。心のどこかで嘘をついている苦しさがあったんですね」

この時期、彼はアニメーションでなく漫画を手がけている。韓国の知人の誘いで現地滞在して生まれた作品『牧場(まきば)の子』だ。広大な風景と裏腹に閉塞感漂う牧場の町を舞台に、世代の異なる登場人物たちの孤独と交錯を描いた。そこには、一貫して“生と滅の不断の営み”を見つめる彼が、漫画という「変奏曲」を通じて再起動する兆しのような印象もあった。

以降は、円環状スクリーンで大自然から都市生活までを叙事詩的に描き出した「É in Motion no.2」など、テーマと手法を深化させるアニメーション作品が続く。四角いスクリーンにとらわれない姿勢は、榊原さんの描く世界自体が、従来の「枠」に収まらないゆえだろう。そこでは、“生は始まり、死は終わり”という人生観を超えた時の層が重なり合う。

「十数秒のループする動きに永遠を宿らせたいと思うのと同時に、絵を動かせば動かすほど、逆に死の世界が見えてくる気もします。ただ、人の体が死後も大地や大気に溶け込んでいくのだとしたら、生命のループから外れるわけではない。そんな風に考えると、洞窟壁画の時代から、芸術とは、死と交流する装置の発明でもあるのかなと感じます」

そしてこの秋、プラネタリウムのようなドーム型天井に投影した「Solitarium」(東京・スパイラルでの「スペクトラム」展)で、その世界はより多層化した。生命の集う大樹に祈りを捧げる原初的な人々や、機械仕掛けの摩天楼のもとで生を謳歌する現代人、一列に並んで地中の穴に落ちていく人々も見て取れる。新婚夫婦が踊る浜辺には、向こう岸=彼岸に渡った者の名を叫ぶ人も。静かな音響とともに風景全体がゆっくり回転する様は、星の運行のようなに大きな流れを思わせる。

作品を見上げ、榊原さんは「観る側の目が、星座を読み取るように自由に点と点を結んでいく、そんな映像もあっていいと思う」と語った。かつての「自分につく嘘」からは自由になれた気がする、とも。彼自身もまた、自分の中の不要な枠を外しながら前に進む。一方で、長野の山小屋には新しい家族も増えたという。今、彼の頭上でも新たな星座が回り出している。