2015.11.20

ハギハラ総研 Web Designing 2015年12月号

PCに匹敵するスマートフォンからの動画視聴 データアナリスト萩原雅之氏による統計コラム

ウォークマンが音楽を外に持ち出すことを可能にしたように、スマートフォンが動画や映画を外で観ることを定着させつつある。2005年、アップルはビデオ再生が可能なiPodを初めて発売した。当時、モバイル機器で動画を観るという習慣はほとんどなく、ウォルト・ディズニー社の幹部は「こんな小さな画面で映画を観るわけがない」と一笑に付したそうだ。だが予想は大きく外れた。映画館でも、リビングのテレビでも、国際線フライトの座席でも、スマホの画面でも、私たちはシーンによって使い分けながら動画を楽しんでいる。

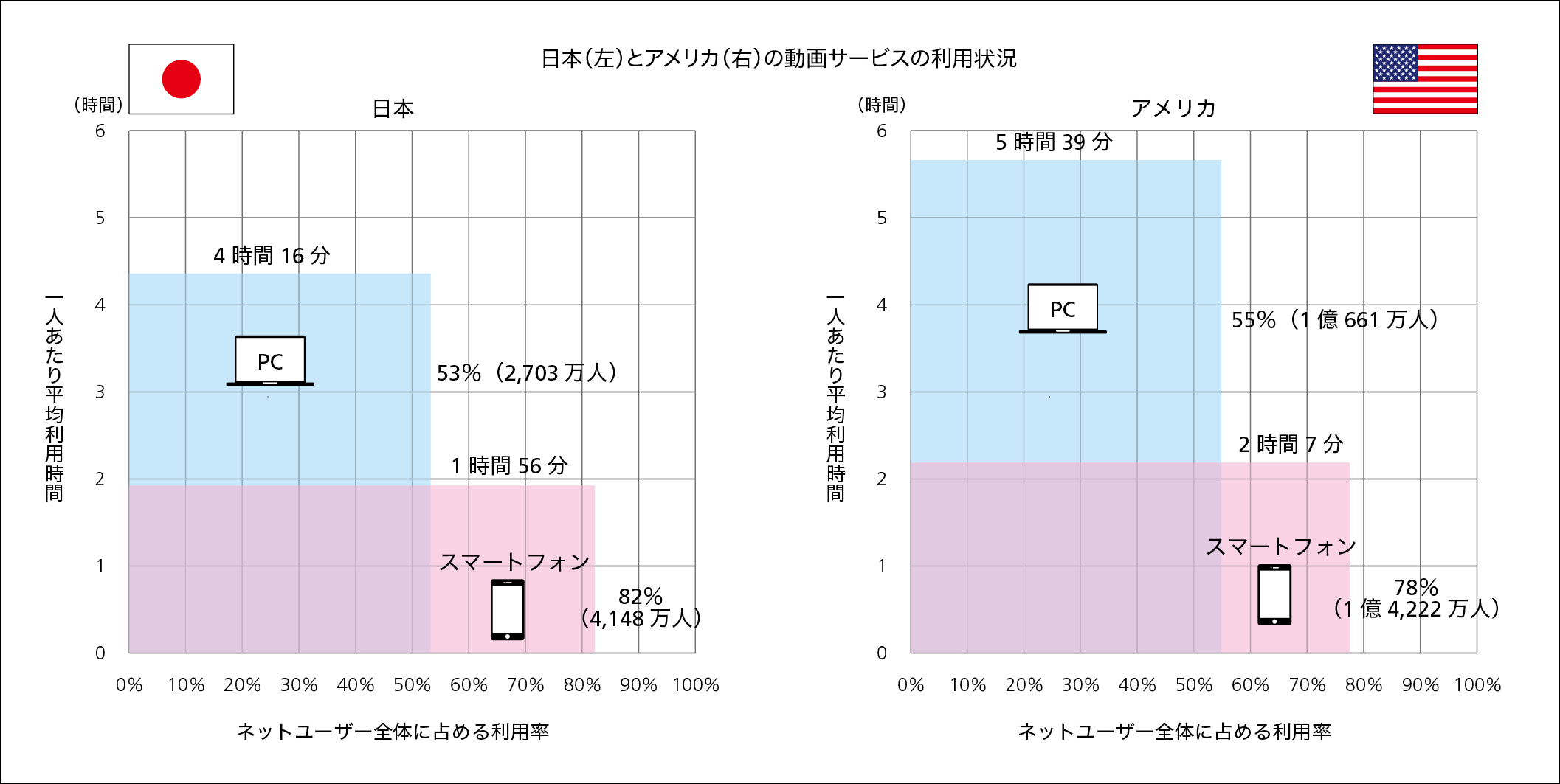

ネットメディアの視聴状況を測定しているNielsen(ニールセン)が、日本と米国において「ビデオと映画」サービスの利用者数と一人あたり平均利用時間を発表した。動画視聴サービスの総利用時間は、この2つの指標をかけあわせた大きさで表せる。

日本において、PCでの利用率は全体の約半数(53%)だが、スマホは82%に達している。一人あたりの月平均利用時間は、PCが4時間16分に対してスマホは1時間56分とまだ少ない。これは移動時間など細切れの「すきま時間」の積み上げであることが要因だろう。だが総利用時間にあたる「面積」でみれば、PCとあまり遜色がない。こうした傾向は米国も同じで、スマホの利用時間は短いものの利用率はPCを大きく上回る。

このデータは動画サービスサイトが対象で、SNSやニュースメディアの中の動画コンテンツ視聴は含まれていない。したがって、現実の動画接触は利用率、利用時間ともにもっと多いだろう。通信インフラとコンテンツ次第で伸びる余力も十分にある。

米国のランキングには、NetflixやHuluが上位に並ぶ。YouTubeとニコニコ動画がメインの日本では、本格的なコンテンツを楽しむ市場は始まったばかりだ。多くのスマホユーザーが月間上限の7GBを意識しながら動画視聴している現在、制限緩和や街のWi-Fi環境が充実すれば、必ず利用時間は伸びる。PCを持たない若年層も増えており、スマホの「面積」がPCをいつ上回ってもおかしくはない。

出典:ニールセン(2015年9月29日付)リリースより、 日本とアメリカの「ビデオと映画」カテゴリの利用状況(2015年8月)

- Text:萩原雅之

- トランスコスモス・アナリティクス取締役副社長、マクロミル総合研究所所長。1999年よりネットレイティングス(現ニールセン)代表取締役を約10年務める。著書に『次世代マーケティングリサーチ』(SBクリエイティブ刊)。http://www.trans-cosmos.co.jp/