2019.07.05

効果を上げる動画広告3つのポイント クリエイティブ、配信、効果検証の軸を見極める

動画広告は他のWeb広告に比べて予算がかかるため、利用するからには確実に効果を上げたいところ。そのための秘訣、そしてなかなか把握の難しい効果検証のポイントについて、Web動画広告プラットフォーム「VeleT(ベレット)」を提供するアルファアーキテクトの伊藤展人さんに話を伺いました。

POINT[1]クリエイティブ設計の基本は目的ありき

動画広告の目的を明確にする

動画広告の成果が出なかったという経験をお持ちの方は、もしかしたらその目的と動画のクリエイティブが一致していないのかもしれません。実際に弊社にいただく相談でも、理解・促進が目的なのに認知目的のテレビCMをそのまま流用していたり、認知が目的なのに商品スペック説明動画を流していたりと、広告の目的とクリエイティブが食い違っている場合が少なくありません。

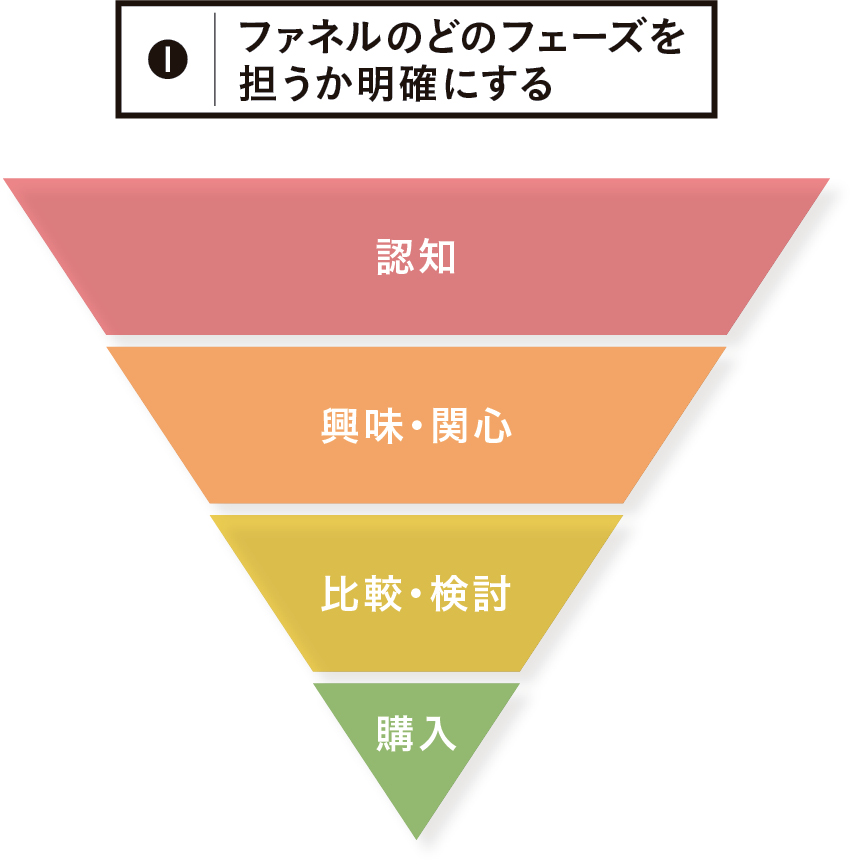

一般的によく言われることではありますが、動画広告ではまずファネルのどのフェーズを狙うのかを明確にすることが必要です(❶)。デジタル広告ではリターゲティングやリスティングなど「獲得」目的が多い反面、動画広告は「認知」を目的に使われることが多くなっていますが、その間の「興味・関心」「比較・検討」フェーズにももちろん有用です。むしろ情報量の多い動画は、それらのフェーズにこそ適していると言えます。

また、Googleが提唱する動画制作の考え方、「3H戦略」(Hero=人間の普遍的な欲求を刺激、Hub=生活者の興味関心に沿う、Help=具体化したニーズへの回答)というものがあります。Hero動画で興味を引き付け、一定時間視聴した人にHub動画を見せ、反応を確かめてから一歩踏み込んだHelp動画を流すというように、どんな目的の動画をどんな順番で見せていくかという流れも設計したうえで、それぞれの目的にかなったクリエイティブを考えていくようにしましょう。

目的を起点にクリエイティブを考案する

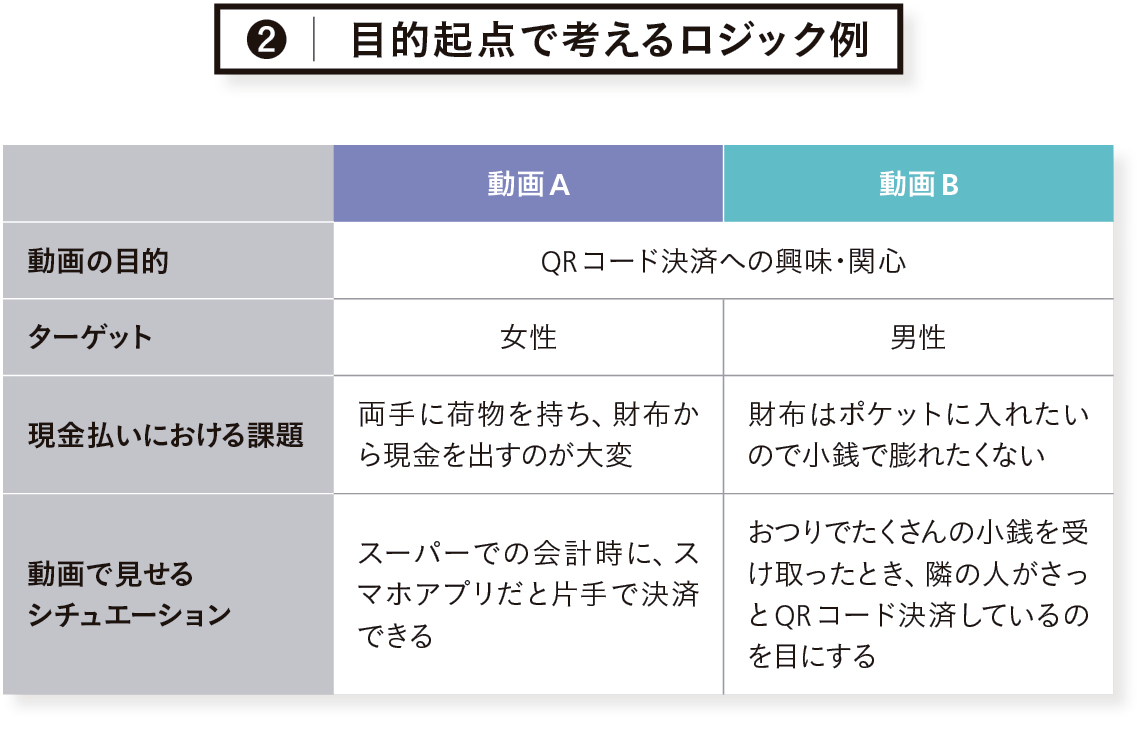

ファネルの中のどのフェーズを狙うか決まったら、次はそのためには何を訴求するクリエイティブにするかを考えます。例えば、どのような人たちがターゲットとなり、それぞれ商材に関連したどのような課題を持ち、何をアプローチすると動画広告の目的が叶えられるかというように「ロジックシート」にまとめ、組み立てていきます(❷)。このようにクリエイティブは、目的起点で制作するべきです。目的が理解・促進ならばそのためのクリエイティブが、購買であればそのためのクリエイティブが必要となります。動画広告の成果は、クリエイティブの良し悪しが一番大きく影響します。目的にマッチしていれば、既存の動画を活用するのもよいでしょう。

また、動画広告では複数パターンを用意して効果測定をし、PDCAサイクルを回して広告効果を上げていくことも重要です。そのため、可能であれば制作の段階からあらかじめ複数パターンの動画クリエイティブを並行して企画・制作しておくようにします。

動画のクオリティは担保すべき

動画のクオリティが担保できているということも重要です。ギャップを狙いわざとチープにしていて、それが良い効果をもたらすという場合は別ですが、クオリティの低い動画を使うと企業や商品・サービス自体に「ダサい」「きちんとしていない」という印象を持たれ、ブランドイメージを毀損してしまうことになってしまいます。わざわざお金を払い、マイナスの効果を与えてしまうのは本末転倒です。そうならないためにも、クリエイティブ制作の予算を必要以上に削減することはリスクだと考えています。

また、大前提として“広告“は視聴者から歓迎されるものではありません。そのため、視聴者に少しでも楽しく感じてもらえるものにすることで、より興味を喚起しやすくなると考えています。弊社ではクライアントの担当者の方と一緒に企画を考えることが多いのですが、考えていて自分たちが楽しいと感じる企画のほうが視聴者にも受けているように思います。ただ、悪い意味でクリエイター気質を発揮し、消費者に理解・共感されないものにならないように気をつける必要はあると思います。

POINT[2]デジタルマーケティング全体を絡めた配信設計

配信先との相性を考える

動画広告の目的によって、どの配信先や配信サービスがマッチするかも変わってきます。例えばSNSやYouTubeはユーザーが多く、動画広告が受けた場合は拡散も期待できますが、その企業や商材がユーザー層とマッチしていない場合は当然、適切とは言えません。

また、同じ商材でも、「コストパフォーマンスの良さ」と「大企業による安心安全というロイヤリティ」といった特長を持つ場合、前者は一般層の集まるメディアに、後者は高収入者層のユーザーが多いメディアに訴求するといったような使い分けも考えられます。

動画マーケティングにおいては、「配信する媒体や面においてどのような視聴がされるのか?」といった要素も予め念頭においておく必要があります。

他の広告との連携でさらに効果を上げる

動画広告とその他のネット広告は、同じ会社でも別の部署や別の担当者となっていて、連携していない場合も多いです。しかし、動画に投資した資産をうまくデジタルマーケティング全体に組み込んで使わないのは損だと言えます。

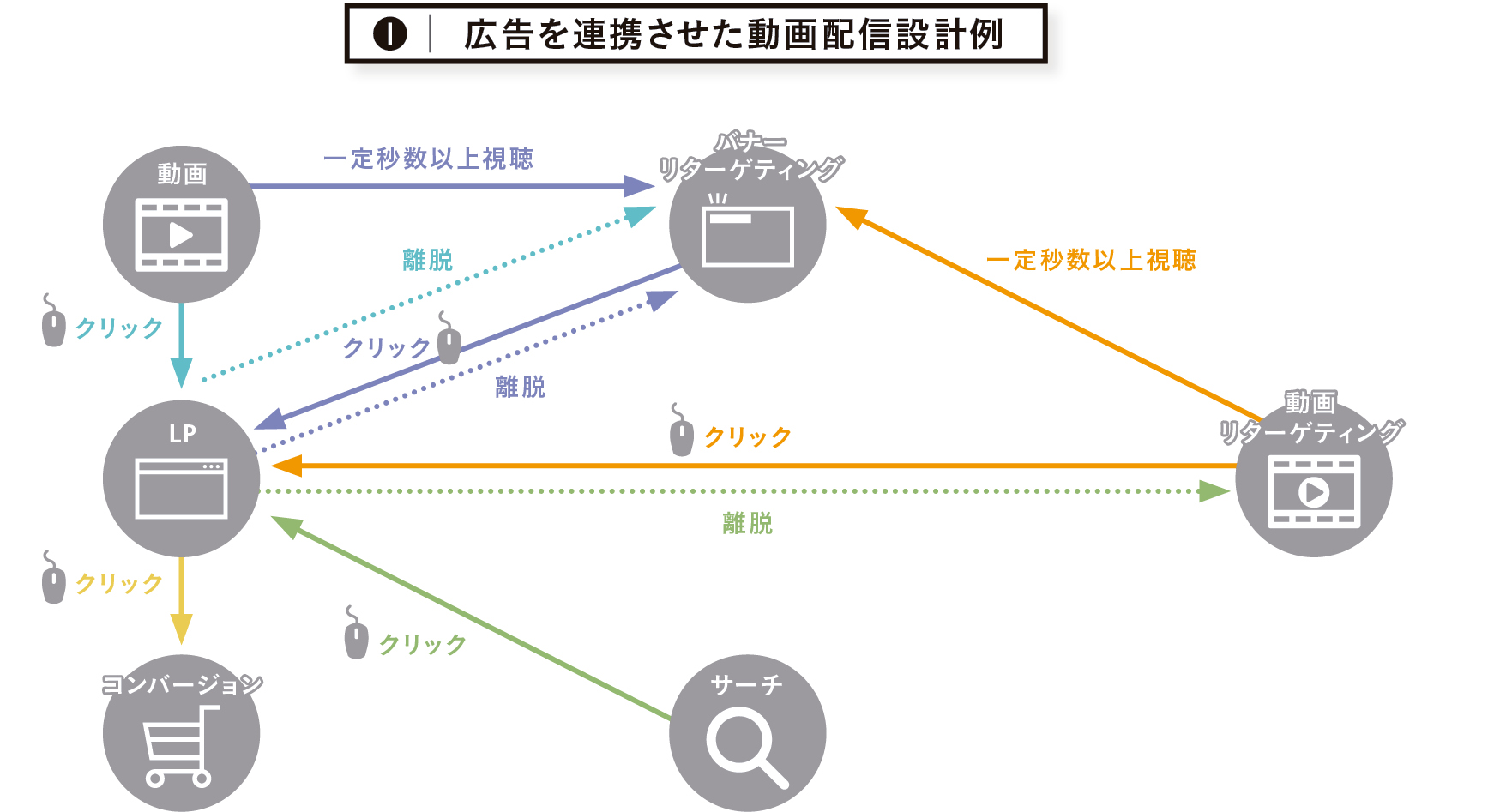

例えば、この動画を一定秒数以上見た人に対して、リターゲティング広告を表示するCookieを付与し、獲得目的のバナーを当てるというような連携ができます(❶)。動画広告を一定秒数以上見たユーザーは多少なりとも興味を持ってくれた可能性が高いわけですから、動画広告で単発の接触だけではもったいないです。そのユーザーを囲い込むのに動画広告よりも圧倒的に安いディスプレイ広告を組み合わせることで、効率的なエコサイクルを築くことができます。そうした連携は、購入や申し込みといった最終的な目的から逆算していくと設計しやすいです。

先述した3H戦略のように、動画広告も段階に応じて出し分けるような設計にしていくとさらに効果的でしょう。企業では認知や獲得といったファネル別にも予算やKPIが分かれていることが多いです。そうした背景により施策が単発で終わってしまい、次に繋がりづらいという場合もあります。せっかく良い動画クリエイティブをつくっても、それでは効果が最大化できません。

もちろん、無条件にユーザーとの接点を増やせばいいわけではありません。一度クリックしたら延々と同じ企業のバナーに追われては不快に思われてしまいます。そこはユーザーも気にしているところなので、接触する頻度などのバランスにも配慮しましょう。企業のブランディングに関わるところなので、広告を見せる一方ではなく、きちんと気を配るべきです。その代わり、数カ月後に新商品が出たときに、コミュニケーションするというように繋げていくなどの活用は十分効果的だと思います。