2019.07.15

「つくるだけ」にしない動画施策

時代の移り変わりとともに、デジタル動画はより身近で現実的なソリューションへと変わっています。ソニーの「Stories」を手がけたベースメントファクトリープロダクション(以下ベースメント)には、「つくるだけ」とならないために必要な動画施策の考え方について話をうかがいました。

1本の高価な動画よりも10本で安価な動画づくり

私たちは動画だけを単体で制作するわけでなく、クライアントのデジタルソリューションとして動画を絡めた施策を、2000年初頭から数多く手がけてきました。当時と現在を比べて強く感じる違いは、動画コンテンツのニーズが一般化したことです。動画をユーザーに提供したい企業担当者側、コンテンツを視聴するユーザー側、動画をつくるプロダクション側、異なる立場を問わず共通することでしょう。その上で、「なるべく合理的・効率的に提供したい」という要望に、私たちはよく直面しています。

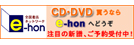

デジタル施策で動画を考える場合、常に私たちは、動画を取り巻く3者の立場(提供したい側、受け取る側、つくる側)を時代の潮流や変化にあわせて捉えなおして、適切なアプローチで施策化できるように心がけています(01)。

動画を発信したい側、つまり、企業のデジタル担当者の立場を考えると、数年前までのテレビCM並みの品質を求めることが少なくなっています。動画を手軽に撮影できる環境が揃い、すでにPCでもスマートフォンでもストレスなく動画が視聴できる現在では、動画を「効率的かつ効果的に利用したい」のが本音です。例えるなら、高価格の1本の動画ではなく、安価で引きが強い10本の動画を求めている、と言えます。

動画は、各立場(提供、視聴、制作)の置かれた現状を踏まえると、的確な施策の一歩が踏み出しやすくなるでしょう

ユーザーや制作側の変化にも敏感に反応できるか?

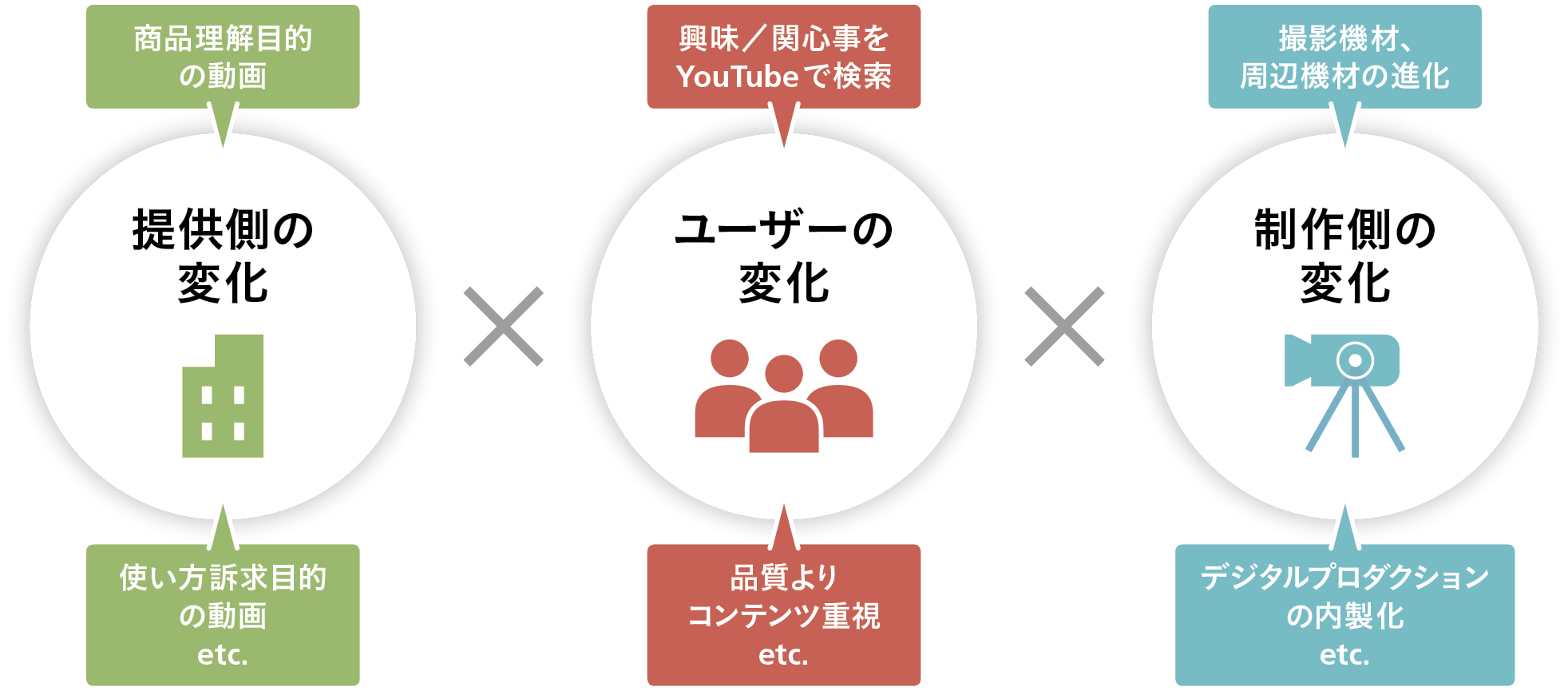

動画コンテンツの魅力は、被写体を立体的に見せられることや、時間軸の中で表現できることです。商品理解を促したり、サービスの使い方を訴求するコンテンツには、動画が適していることも多く、「つくりたいけれど高価で手間がかかる」から「工夫次第で安価で効果的なコンテンツがつくれる」認識が、企業担当者のみなさんの中で強く広がっています。YouTubeだと、各企業がチャンネルを設けて、独自コンテンツを掲載していますが、そこに求められるのは、映像美などの高品質でなく、コンテンツとしてのリアル感です。

ユーザー目線だと、最近はYouTubeやInstagram、Twitterなどは、検索ツールとして利用されています。よく目にするわかりやすい一例が料理です。つくり方をYouTubeで検索して、映像で確認しています。YouTube用のSEO対策など、各種プラットフォームも検索エンジンだと捉え対策する時代なのです。

制作側の視点で言えば、映像プロダクションのような専門業者に頼らず、Web制作会社が内製し、費用を抑えた制作が可能になってきています。実際に私たちは、2000年代から内製の可能性を模索し、実行してきました。企業側のニーズを察知しながら、編集や制作環境に敏感に対応すべきと考えてきたからです。私たちは最新機器がリリースされれば、いち早く入手して即試してきました。例えば、一昔前なら考えられなかった、デジタル一眼レフカメラを用いた動画撮影を、キヤノンが「EOS 5D Mark II」をリリースしたと同時に入手し、現場の施策で導入しました。ドローンも各種を海外から取り寄せて、自前で検証を重ね、撮影方法の幅を広げてきました。ドリー(水平移動)撮影用のスライド機材も、Edelkrone(エーデルクローン)社からコンパクトで現実的な価格で発売されています。「内製でも一定の品質を担保できる」動画を生み出せる環境が揃ってきています。

内製の可能性は、クライアントにとっても有力な選択肢となるはずです(02)。

動画が身近になった背景を、異なる立場の観点でもう少し細かく見てみましょう。これらを踏まえながら、限られた予算内で一定の品質を保ち、ユーザーに伝わる動画を提供できるか。3者それぞれの立場で問われる腕の見せどころ、知恵の出しどころだと思います