2015.05.17

常に持ち歩くことができ、操作の容易なスマートフォンは、医療データの入力機器として注目されている。「ウェルビー」は患者が日々スマートフォンで入力した生活習慣病のデータを医師と共有し、よりスムースな診療を可能にするクラウドサービスだ。

慢性疾患患者の情報をクラウドへ

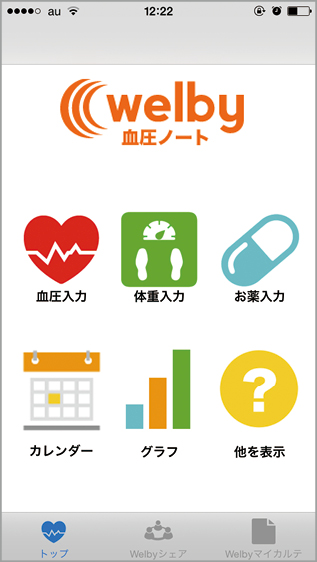

「ウェルビー(Welby)」は、日々の血圧や血糖値などの情報を患者がスマートフォンを使って入力し、クラウド上に記録できるサービスだ。記録データは医師や家族とシェアすることもできる。

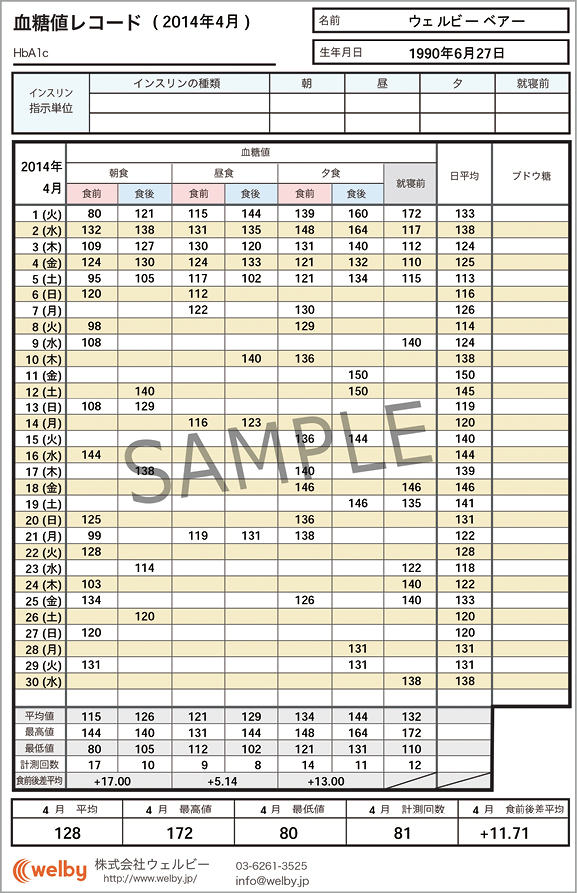

高血圧や糖尿病など、生活習慣病の患者の多くは毎日の血圧や血糖値などを自分で記録していく必要がある。一般的にこうした記録に使われるのは病院で渡される「血圧手帳」や「糖尿病手帳」といった自己管理用の手帳だ。患者は通院時にこの手帳を持参し、医師はその数値を参考にして薬の処方を変えたり、食事指導を行ったりする。簡単に言えば、ウェルビーはこの自己管理手帳をクラウドサービスに置き換えたものだ。

情報をクラウド上に保存することで、手帳のように紛失のリスクがなくなるほか、時系列での変化もグラフなどを使ってわかりやすく見ることができる。MacやPCからWEBサイトにアクセスし、データをPDFとしてダウンロードしたり、プリントすることも可能だ。

ウェルビーを利用するためには、まずWEBブラウザやスマートフォンアプリから会員登録を行う。アプリは記録する情報ごとに細かく分かれており、現在、主に生活習慣病を対象にした8つのアプリがある。入力した情報はクラウド上で統合されるので、1つのIDとパスワードですべてのアプリが利用でき、端末を変更しても過去のデータはそのまま引き継ぐことができる。

医師と患者の間で情報を共有する

ウェルビーには、「なかま」「せんせい」として、登録したほかのユーザと情報を共有する機能がある。これを使うと、家族や医療関係者が患者のデータを参照できる仕組みだ。医師はこの機能を利用して患者のデータを参照、診察に役立てられるというわけである。また、フェイスブックやLINEのような画面で、メッセージのやりとりも可能。これは、医師や家族からの励ましによって、患者のモチベーションを維持する効果を狙ったもの。ただし、一般のSNSのように不特定多数の人とやりとりするものではなく、あくまで患者本人が指定した家族や医師とだけ情報を共有する。

ウェルビーのコンセプトについて、同社の比木武社長は次のように語る。

「自己管理手帳は、医療者と患者間の交換日記のような役割を担っています。ウェルビーはこれをデジタル化することで、より効率良く、密接なやりとりができるようにしたものです。現在、さまざまな疾患用に紙の手帳が使われていますが、やはりそれでは過去の推移を継時的に見るのが難しい。インタビューをしてみると、医療者側には患者さんの状態を十分に把握できていないという意識があり、患者さん側も自分の病状をきちんと伝えきれていないという思いがあります」

現在、身体のデータを記録するアプリやサービスのほとんどは、ダイエットや健康維持のためのものだ。これに対し、ウェルビーはあくまで病気の治療に役立てるための医療用サービスとして提供されている。

「ウェルビーは当初から病院で使われる自己管理手帳の代替として、医療者と患者さんが使うところにフォーカスしていました。健康な方やダイエット目的のユーザは視野に入れていません。患者さんが自分の情報をきちんと把握できること、正しい知識を身につけること、関係者と密接なコミュニケーションが取れることの三本柱をコンセプトに、さまざまな疾患に対応するツールを作り続けてきました」

サービス登録やアプリのダウンロードは誰でも自由に行えるので、患者個人が自主的に使い始めることも可能だ。しかし、実際には医師や看護師から「どちらか好きなほうを使って自己管理してください」と、紙の手帳と一緒にアプリのパンフレットを渡されて、そこから始める人がほとんどなのだそうだ。小規模なクリニックから大学病院などの大きな医療機関まで、多数の医療機関で使われているという。

薬と一緒にアプリを「処方する」

同社がリリースしているアプリの中には、製薬会社とのタイアップで作られたものもある。これは、病気と薬に関する正しい知識を身につけてもらい、適切な服薬を補助するためのものだ。いわば、処方薬についてくるパンフレットの高機能版である。

「たとえば、糖尿病の薬の中には体重が減少する副作用を持つものがあります。こうした場合には、血糖値と体重の両方を管理できるアプリが求められます。薬と一緒に『アプリを処方する』という考え方です」と比木氏。

患者にとって、スマートフォンやクラウドで自分のデータが管理できることは確かに便利だが、医療機関側にはどんなメリットがあるのだろうか。

「1つは患者の定着です。こうしたツールを使って医師と患者がきちんとコミュニケーションを取ることで、患者が医療機関をスイッチしたり、治療を辞めてしまうことを防げます。もう1つは、診療の効率化。ウェルビーを利用すれば、紙の手帳よりもたくさんの情報をスピーディに集めることができます」

導入した医療機関からは、「コミュニケーションが楽になった」「手間が減った」などといった評価が寄せられているそうだ。

現場のリアルなニーズを反映

2011年にスタートして以来、サービスやアプリは医療現場のニーズを反映して改良されてきた。

たとえば、月に一度データをプリントして患者の元に郵送する「ウェルビーレポート」という有料のオプションはサービス開始後に追加されたものだ。もともと、紙の手帳をデジタル化したサービスであり、先述のとおり自分で印刷することもできるため、当初はこのようなサービスのニーズがあるとは思わなかったと比木氏は話す。

「監修の先生や最初に手を挙げてくれる患者さんは、やはりデジタルに強い方が多いのですが、それ以外の医師や患者さんにも広がると『やはり紙が必要だ』という声が出てきました」

ほかにも、アプリの設計も当初は1つのアプリに多くの機能を搭載していたが、使い方がわかりにくいという声に応えて、機能ごとにアプリを細かく分けるようにしたそうだ。

現在は、医療用測定機器と連携させて、データを自動的に入力できる機能の実装を進めている。これは入力の手間を削減するだけでなく、患者の測定結果を正確に記録する目的もあるという。

「高血圧や糖尿病の患者さんの日々のデータの正確性は診察にとても重要なことです」

こうした、予想外のニーズや課題が疾患ごとに出てくるため、医療アプリの開発では現場のヒアリングやインタビューがとても重要だと比木氏は強調する。

そして、個人の医療データを扱うだけに、システム開発では特にセキュリティに気を使っている。

「写真データ1つをとっても、位置情報を取り除くだけでは不十分なので、暗号化を施すなど、複数の階層でセキュリティ対策を行っています」と同社チーフエンジニアの長島伸光氏。

生活習慣病の患者は年齢層が高いため、UIも文字の大きさや動線に配慮してできるだけ迷わずに使えるようにしている。高齢者はいったん使い始めると継続性が高いものの、最初の会員登録の時点でつまずいてしまうことが多いため、導入部分の改善も進めている。

医療ソフトとしての認定を目指す

今後はデータを分析して要注意の患者を発見しやすくするなどの医師向けの機能を追加していく予定だ。また、ガンやうつ病の患者用の新しいアプリの開発も行っている。

また、2014年の薬事法の改正(新名称は薬機法:医薬品医療機器等法)で、ソフトウェアに対しても医療機器の承認・認定が行われるようになったことにより、ウェルビーは現在、この薬機法にも対応できるように準備を進めている。

「アメリカでは、市場がFDA(アメリカ食品医薬品局)に認定された医療ソフトと、それ以外の手軽な健康ソフトに二極化してきています。日本もいずれそうなるだろうと考えています」(比木氏)

医療ソフトとして利用できるように、同社では複数の大学病院と共同でウェルビーを利用した場合の効果の検証作業を行った。たとえば、徳島文理大学ではウェルビーを使った糖尿病予備軍の人たちに対する食事指導の実証実験を始めた。その結果は論文として発表される予定だ。

【薬事法】

平成25年11月27日に薬事法が改正され、診断などに用いる「単体プログラム」が医療機器として製造販売の承認・認証などの対象になった。従来は、ハードウェアしか承認・認証の対象になっていなかったため、パソコンやスマホ、タブレットにあらかじめソフトを組み込んだ「専用機」として提供する必要があった。

【医療連携】

電子カルテの情報をウェルビーに取り込んで、患者や地域の医療機関で共有するシステムも開発中。中核病院の所有する検査データと、患者が日々入力する情報を一元管理することで、中核病院とかかりつけ医などの間で円滑な医療連携が可能になる。