2014.12.28

高校生にとっての「グローバル」は、今と世界をつなげることAFP通信社のニュース素材を用いてデジタル教材を作成する授業を長野高等学校で行った。高校生はいかに「グローバル」を学ぶべきなのか? 筆者が届けたかったメッセージは生徒たちの反応を見て確信へと変わった。

スーパーグローバルハイスクール(http://www.sghc.jp)の高等学校では、学習活動において課題研究のテーマに関する国内外のフィールドワークを実施し、高校生自身の目で見聞を広げ、挑戦することが求められている。学校の目指すべき人物像や具体的な課題の設定、学習内容は、地域や学校の特性が活かされる。

グローバル=英語でいいのか

「スーパーグローバルハイスクール(通称、SGH)」を知っているだろうか?これは文部科学省が2014年4月から開始した高等学校を対象にした5カ年計画のプログラムで、日本全国の56の指定校、およびSGH事業を踏まえた取り組みを行う「SGHアソシエイト」と呼ばれる54校を加え、高等学校を舞台にしたグローバルの推進と研究を進めるものだ。設立趣意はWEBサイトにこのように記されている。

「高等学校等におけるグローバル・リーダー育成に資する教育を通して、生徒の社会課題に対する関心と深い教養、コミュニケーション能力、問題解決力等の国際的素養を身に付け、もって、将来、国際的に活躍できるグローバル・リーダーの育成を図ることを目的としています」

これを読んで、「?」と思わないだろうか。高等学校でグローバルを学ぶとは、一体何をすることを意味するのだろう。英語ができること、海外に留学することがグローバルなのだろうか。おそらくそれらは構成要件であったとしても、すべてをカバーすることを意味しないはずだ。その証拠に、英語教育も留学もすでに存在する。

筆者はこのスーパーグローバルハイスクールの取り組みをニュースで知って以来、ずっと高校生にとってのグローバルとは何か、そしてそれを教える手法はどんなものになるだろうと考え続けていた。そして今回、筆者の在籍するキャスタリア株式会社と世界三大通信社の1つであるAFP通信社とで同社のニュース素材を活用した教材提供を行うことになったのを期に、長野県にある長野高等学校でそれらを用いた実証研究授業を行う機会に恵まれた。

長野県長野高等学校は県内屈指の進学校。多くの著名人を輩出している。例えば、芸術家の池田満寿夫氏も同校の卒業生であり、学内にある国の登録有形文化財にも指定されている旧校舎(写真)には、氏の作品を展示した池田満寿夫ギャラリーがある。

iPhoneの生徒が約7割

長野高等学校は長野市にある1899年に創立された県立高校で、県内屈指の名門校である。県内唯一のスーパーグローバルハイスクールに指定された同校の研究テーマは「観光を核にした国際都市NAGANOを担うグローバル・リーダーの育成」。観光都市としての側面だけでなく、産業界とのつながりもつくりながらこのテーマの実現に向けて邁進している。

今回の実証研究授業は2014年9月、10月の2カ月に渡って全5回で開催した。一回あたりは60分で、毎週火曜の放課後の時間を利用。本当はもう少し回数を増やして行うほうがよかったのだが、学園祭や中間試験および期末試験の影響を受けないタイミングで回数を考えるとどうしもこれが現実的なスケジュールとなってしまった。ルールに厳しい教育の世界で、このような機会を設けてくれた長野高校のスタッフには感謝している。

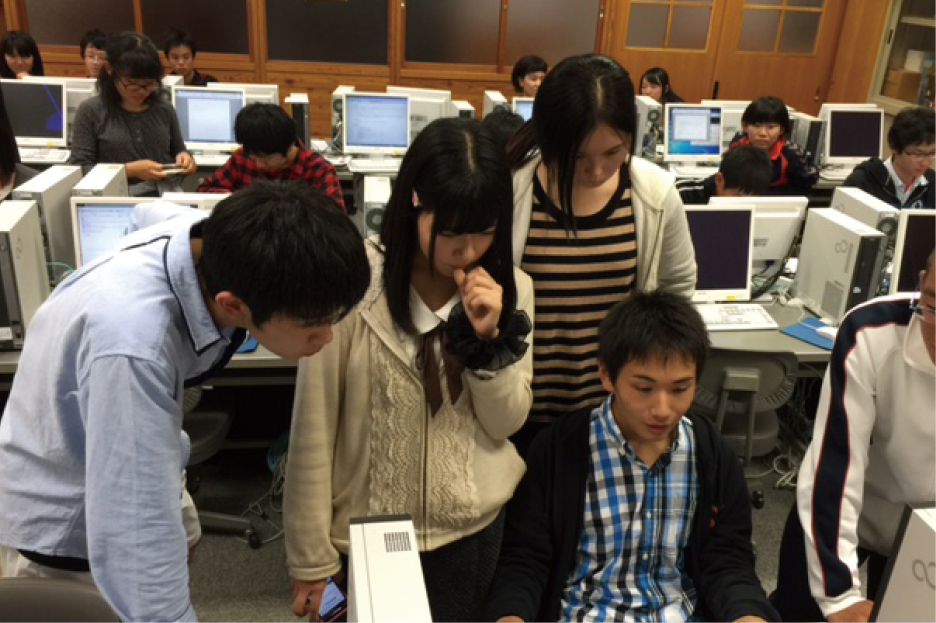

使用した機材は、「公式的」には学校内にあるPCルームのウィンドウズマシンだ。ただしこれらのPCはセキュリティ設定の影響や回線の細さの問題から、ブラウズしてリサーチをしたり、コンテンツを見つけ出したりするのに時間がかかってしまう。よってPCは調べた内容の記録用に主に使い、iPhoneやアンドロイドなどのスマートフォンを持っている生徒たちはそちらを使って作業を行った。長野高校は携帯電話端末の学内持ち込みを制限しておらず、生徒たちは自らの判断でそれらを有効的に利用している。

ちなみに、任意の授業へ参加してくれた30名のうち29名が全5回すべて出席してくれた。単位にもならず、受験の科目でもないのに、である。また、開始前に取ったアンケートでは有効回答数28名中、スマートフォンの所持率は22名(約79%)で、うちiPhoneは15名、アンドロイド端末は7名だった。

さて、実証研究授業は、「オリエンテーション」「第1回=テーマ決定(成果物=企画書)」「第2回=設計(設計書)」「第3回=作成」「第4回=作成」「第5回=発表会」という構成で企画した。オリエンテーションを行うにあたり、先生に頼んで学校内に貼った自作のポスターに記した授業の目的は以下のとおりだ。

「世界で起きていることを自分事として認識し、大学や社会に出て行くための知識の素地をつくる。世界最高レベルの写真や動画などを使って、世界で今起きている事件や出来事を取り上げ、その背景を探っていく。これまで以上に『世界』は加速度的にその移り代わりを速めていきます。そしてその『情報』もこれまで以上に私たちの日常にやってくることでしょう。なんのために自分が勉強をするのか?なぜその大学の、その学部に行くのか?その理由が見つかるかもしれません」

学内にあるPCやiPhone、アンドロイドを使って調べ物を行う生徒たち。共同作業によってデジタル教材を完成させることから、学校内では体得することの難しい世界や社会を読み解く術や、実社会に必要なスキルについて学んでもらった。

グローバルの本質

このプロジェクトで学んで欲しいことは何か? 筆者は素養としての「グローバル」を身につけることという定義を最初に行った。それはつまり「興味の拡大」とそれに伴う「知識の拡大」の2つをスキルとして身につけてもらおうということ。言い換えれば、それは学校で学ぶこと以外で世界や社会を読み解く術を身につけることであり、社会で必要なスキルを身につけることだ。

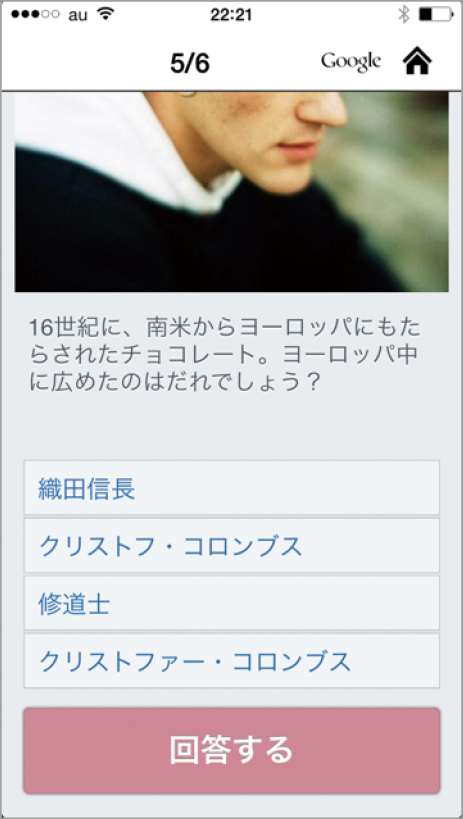

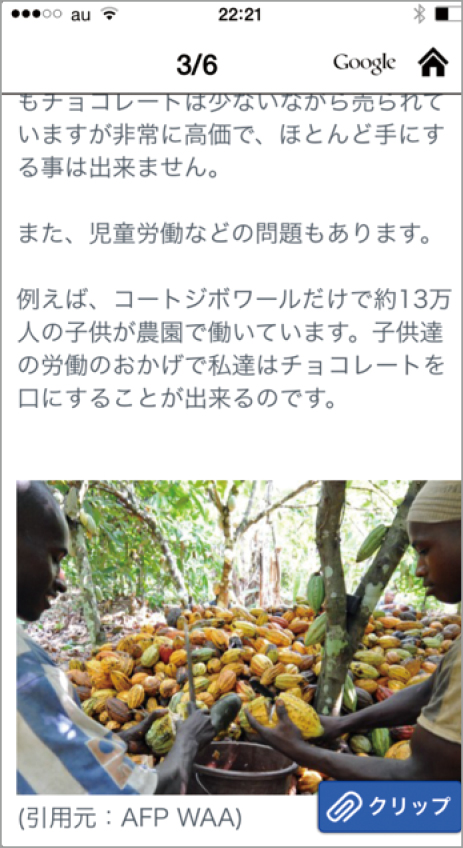

そしてもう1つ意識したのは、毎回の授業で必ず「成果物」を作成することである。今回最終的に作成したのは、AFP通信社のデジタルコンテンツを用いた「教材」。成果物にいたるまでの時間ごとに何を産み出したのかも明確にすることを重視した。

具体的な授業内容については割愛するが、全授業に参加していただいた長野高校の宮澤典彦教頭は筆者にこう語ってくれた。

「とにかく生徒の目が輝いていたのが印象的でした。授業後に講義の印象を生徒たちに聞いてみたところ『楽しいんですよ』と。今回はWEBを使ってAFPのコンテンツを中心に素材を探して、論理的に考えながら教材を設計し、実際に組み合わせてコンテンツを構築するという、実社会でも役立つインプットからアウトプットまでがトータルに考えられた内容でした。こうしたことは、長野高校の授業の中では難しいですし、生徒にとっても良い経験になったはずです」

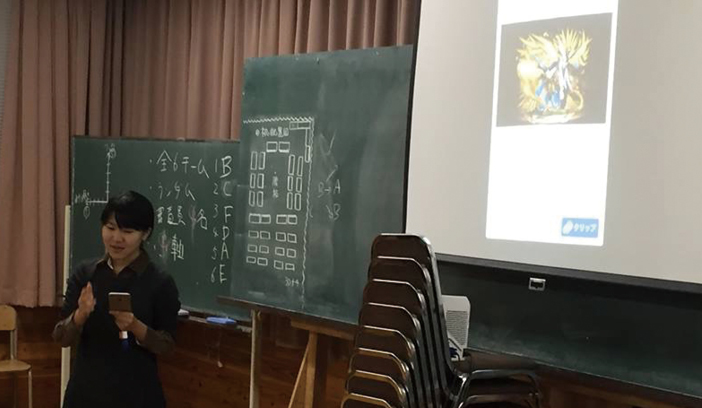

学年も性別も関係なく5~6名ずつのグループに分けられ、通常の授業とまったく違うプロジェクトともいうべき一連の授業に真剣に取り組んでくれた生徒たち。最後の第5回の授業は発表会として、iPhoneをプロジェクタにつないでグループごとに発表者を立ててプレゼンテーションをしてもらった。審査員は取材に来てくれた地元の新聞記者の方々で、審査員には採点をしてもらい、最終的に総合得点の高いチームを優勝とした。そして最後に筆者はこう話をして締めくくった。

「このプロジェクトを通して皆さんに感じてほしかったのは、グローバルの本質はいわば『違和感を知ること』にあります。自分とは違う肌や髪の色、言葉、文化、考え方など、世界という場所に出たときに感じるのは自分がこれまで生きてきたこととは違う何かに出会うことです。それらを卑下したり、差別することなく、その違いを楽しんでほしいと思っています。デジタルの世界でそれらに触れることでその考えを皆さんの中で持ち続けてもらえれば私もうれしく思います」

既存の教育を決して否定はしない。大学受験というものに教育が照準を当て、それを信じて生徒たちが一生懸命に勉強をしている姿は美しいとさえ個人的には思う。その大学受験に直接関係のないことに、進学校の彼らがちゃんと向き合ってくれたことが本当に驚きで、彼らの吸収力には感動さえ覚えた。「授業とか部活の時間ではなく、学年を超えて『グローバル』ということについて真剣に語り合えたことがとても良かった」と1年生の生徒の一人が語ってくれた。思いは届いたはずだ。

AFP通信社は「AFPWAA」という教育機関向けサービスを提供している。これは世界各国1万3000社以上の報道機関向けに提供している写真やニュース原稿、動画などを特別な価格で利用できるもの。その特徴は、まさに今この瞬間にも撮影や執筆された素材と、AFP通信社が設立された約170年前から蓄積されたアーカイブを使えることだ。それらは英語やフランス語だけでなく、日本語なども含む数国語で提供されており、すべて著作権がクリアになっている。AFP通信社との協業の目的は、そのコンテンツデータベースとモバイルラーニングプラットフォームである「グーカス・プロ(goocus pro)」を組み合わせ、スマホやタブレット時代に則したデジタル教材を提供することにある。また、今回の成果物は他のSGHでも利用してもらうべく公開予定だ。

長野高校校長の堀金達郎氏。「生徒たちがグローバルなことについて身近な視点から新鮮な発想で切り込めて非常に良かったと思います。コンテンツを創るということも初めての経験だったのでそういう点でも参考になったはずです」。

【指定校】

平成26(2014)年度のスーパーグローバルハイスクール指定校には、246校が名乗りを上げていた。選ばれたのは国立4校、公立34校、私立18校の計56校。指定期間(最大5年間)は毎年上限約1600万円の支援を受けられる。

【AFP】

AFPWAA(AFP World Academic Archive)には1000万枚を超えるフォトストックと約10万点のニュース映像があり、コンテンツのすべては「著作物二次利用許諾済み」。つまり、著作権を気にせず、教育目的であれば自由に利用も、出版も可能だ(http://www.afpwaa.com/)。

文●山脇智志

ニューヨークでの留学、就職、起業を経てスマートフォンを用いたモバイルラーニングサービスを提供するキャスタリア株式会社を設立。 現在、代表取締役社長。近著に『ソーシャルラーニング入門』(日経BP社)。【URL】http://www.castalia.co.jp/