2017.11.03

行動デザイン塾 Web Designing 2017年12月号

どれくらいの「行動」を作り出すべきか?

数字や指標の達成にはユーザーの「行動」が不可欠。しかし、やみくもに「行動」を作り出しても、それはマーケティングではない。目的に合致した「行動のデザイン」が必要だ。

売上高を「行動の積み重ね」として可視化する

マーケティングプランを考える時、みなさんは何から考え始めるだろうか? 「新客獲得」「継続購入率の向上」「クロスセル/アップセルによる客単価向上」といったマーケティング課題の確認からスタートするのが一般的だろう。そこからいきなりアイデア開発に移る人も多いが、そもそもマーケティングの目標(ゴール)が何なのかをあらかじめ点検、把握しておく必要がある。

企業はそれぞれ事業目標を持っており、年間や月次など、期間に事業目標を落とし込んでいるのが通例で、売上金額が目標値のことが多いだろう。では事業目標とマーケティング課題はどういう関係になるだろうか? 例えば「新客獲得」というマーケティング課題と、何億何千万円という売上目標は、どうリンクするのか。実際は、このつながりを明確に把握せず具体策のプランニングや運用に移るケースが多い。このままでは「なぜ、その施策が妥当なのか」という説明力に欠けるし、PDCAを回そうにも表層的な指標の改善に留まりがちだ。

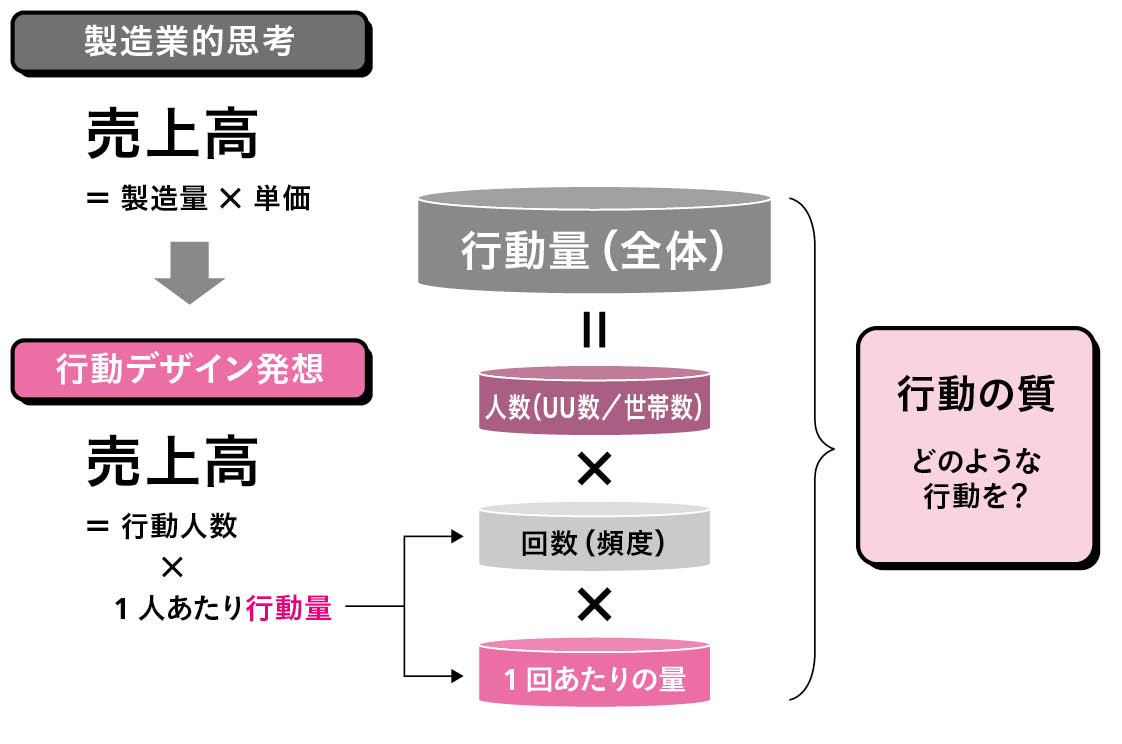

そこで、行動デザイン研究所が提唱するのは、事業目標を顧客の「行動量」にブレークダウンし、「行動量」を目標としてマーケティング運用するというプロセス設計だ。行動量は、「顧客の人数」と「行動の質」の積で表す(01)。これなら、何億円といった無機的な事業目標が、一人ひとりの「生身」の顧客の行動を積み上げた結果として可視化される。

すると、次に行動の質の検証(改善すべき現状と改善後の状況)を行い、そこから改善策を考えるという思考の道筋が自然にできていく。こうして発想された施策アイデアは必ず行動量目標(事業目標)に紐づくので、ぶれることがない。

事業目標を製品の製造量と製品単価の積で分解する「モノ発想」の思考法から離れてみよう。顧客の人数(UU数あるいは世帯数)と行動量(回数、頻度、1回あたりの使用量や購入量など、行動の質を含んだ概念)の積で事業目標を分解する

必要な「行動量」をどうやって獲得するのか

ダイレクトマーケティングの世界では個々の顧客の行動量を計測するのは当たり前だが、製造業企業では顧客の行動量にまでブレークダウンしないケースが多い。一般的に製造業は流通業(卸や小売り)に商品を販売する。食品や飲料などの製造でも実態はBtoBビジネスなので、顧客の行動量を考えなくてもよかった。しかしこれでは実効性の高い「人を動かす」マーケティングプランが立てにくい。我々が作るべきは、事業目標達成に必要な「行動量」だ。

行動量はどうやって拡大できるのか。募金で考えてみよう。ある団体が1カ月で500万円の募金を集める、という「事業目標」を立てたとする。5人の富豪の家を回って100万円ずつ募金してもらうか、5万人の子供に100円を募金箱に入れてもらうか。それぞれに別のハードルがあり、それらを乗り越える施策アイデアが必要になる。ただし人数を大幅に増やすことはリーチ獲得のコストが重く容易ではない。限定的な人数から一定以上の金額を集めるのが効率的で、小銭を受けつけない「お札専用募金箱」(02)は理にかなったアイデアだ。

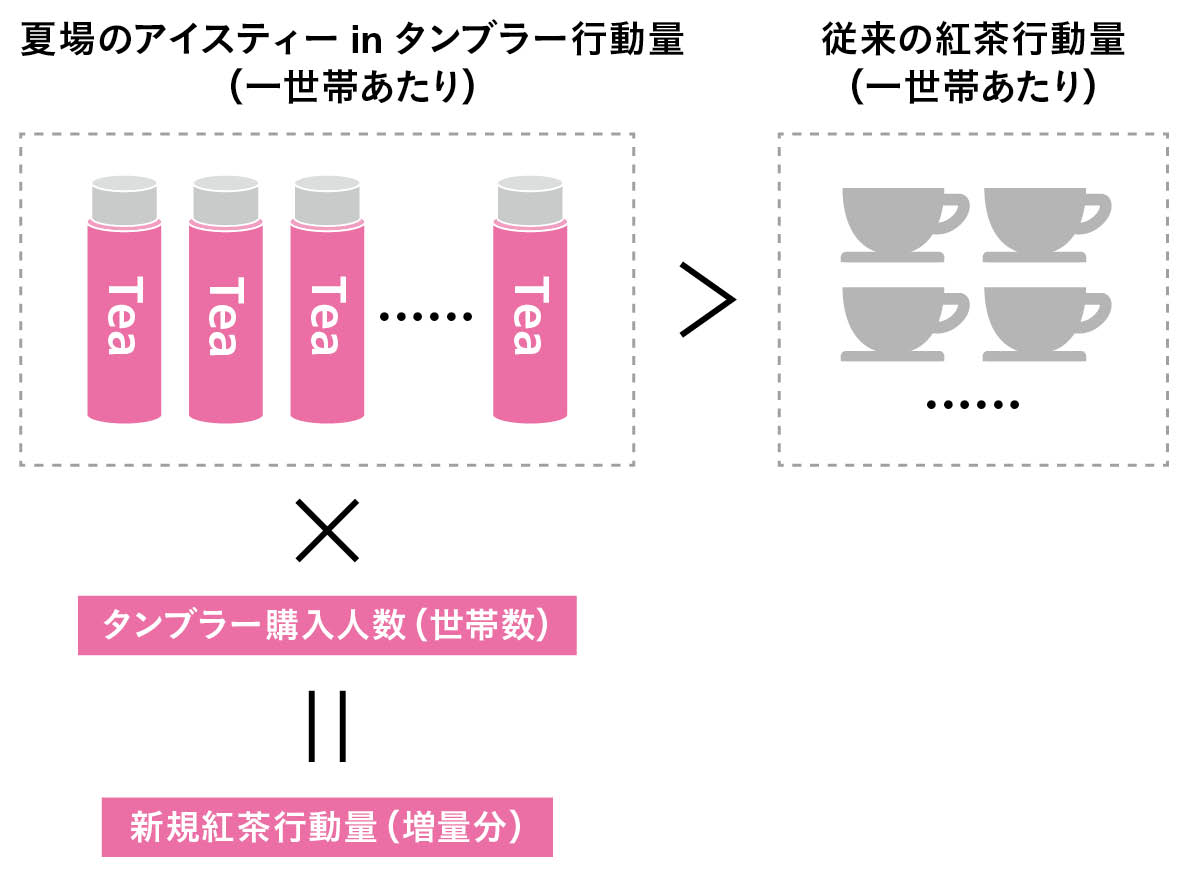

では、紅茶の消費量(=行動量)拡大のための戦略についてはどうか? 「紅茶好きの人数 × ティーカップで優雅に嗜むときの飲用量」が、従来の紅茶市場の規模を規定してきた。人数も量も限定的だ。そこに「タンブラーでアイスティーを作って、麦茶のようにゴクゴク飲む」行動を上積みできれば、紅茶消費量の拡大が期待できる(03)。具体的な消費量目標が決まれば、タンブラー購入者の人数と使用頻度にブレークダウンして、打つべき施策について数値的な根拠を持って企画すればいい(04)。

募金箱の口を一番小さな硬貨の直径よりも小さい円にすれば、当然硬貨は1枚も入らないが、細く丸めたお札なら入れられる。気づいた人は「やった!」という良い気分でお札を投入してくれる?!

紅茶好きの人数は急には増えないなら、消費量拡大を促す。夏場にタンブラーで大量にアイスティーを作り置きし、麦茶代わりにゴクゴク飲むという新しい紅茶行動を作ることができれば、紅茶の年間消費量は確実に増加する

2016年、2017年の夏にリプトンがプロモーション「FRUITS IN TEA」を実施。フルーツの輪切りなどを加えた水出しアイスティーをタンプラーで用意した

- Text:國田圭作

- 博報堂行動デザイン研究所所長。入社以来、一貫してプロモーションの実務と研究に従事。大手嗜好品メーカー、自動車メーカーをはじめ、食品、飲料、化粧品、家電などの統合マーケティング、商品開発、流通開発などのプロジェクトを多数手がける。2013年4月より現職。 http://activation-design.jp/