2019.12.24

STEP2・失敗しないためのチーム体制のつくり方 失敗しないプロジェクトマネジメントのために

チーム体制づくりでもっとも心がけてほしいのは、誰が何をやるのか。役割の責任は誰なのか。必ず曖昧にせず決めて、最後はドキュメントに反映してください。

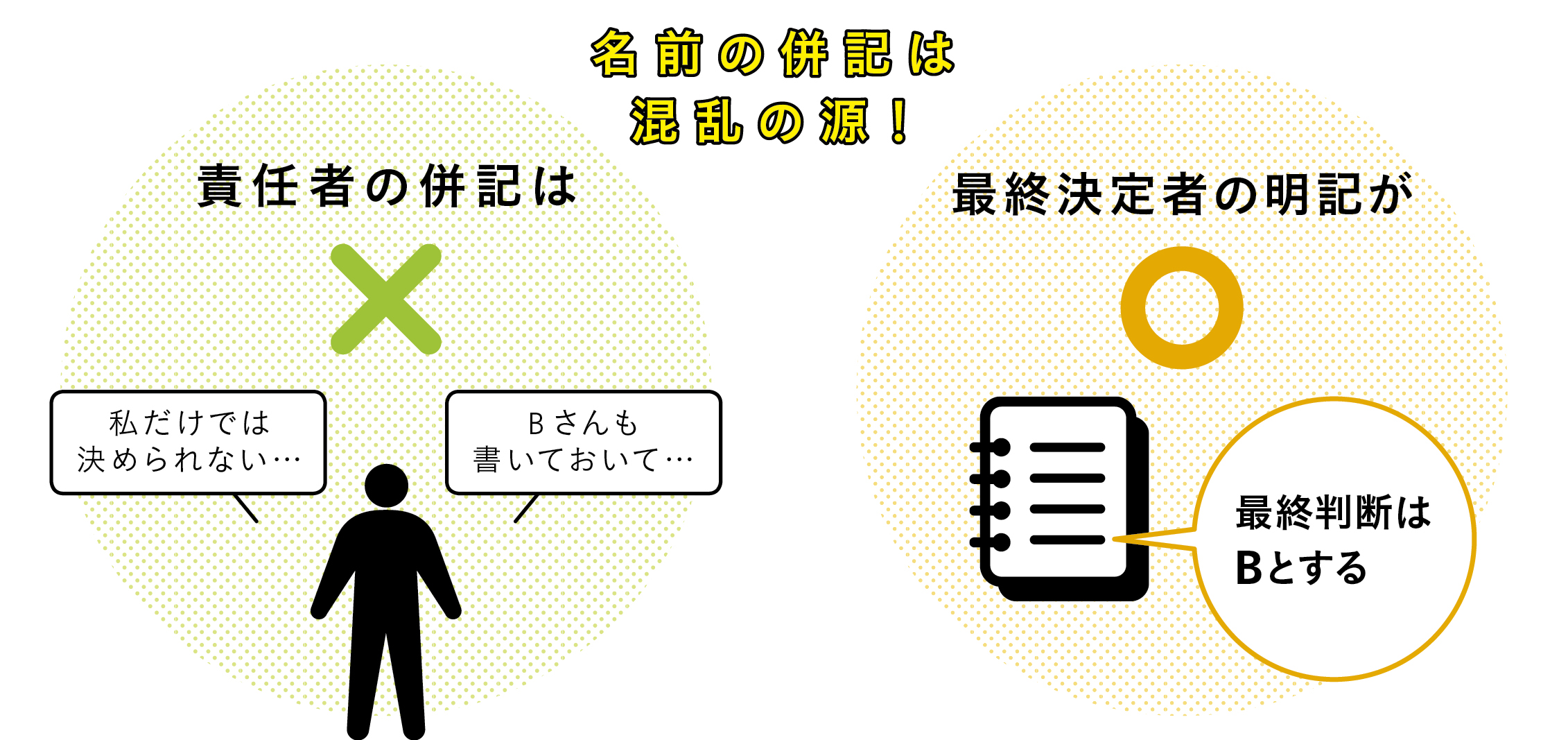

責任者の併記はNG!

ドキュメントと並行して決めていくのが、プロジェクトに最適化したチーム構成や体制づくりです。クライアント側と制作側それぞれについて、誰が何をやり、どういった責任を追うのか、という人員に関する体制をきちんと決めていきます。肝は、必要な役割を洗い出した上で、各役割に対して必ず氏名を明記すること。明記せずに組織名や部門/部署名、役職名だけ、という記載は控えてください。

名前の明記には、書かれた本人への役割の自覚を促すこと、責任の所在が曖昧にならないこと、という両方の目的と効果があります。特に責任者は単独の記載が理想で、併記しないこと! 併記だと揉める要因になりかねません。

仮にAさんとBさんの両者を併記した際、Aさんが休んだら、Bさんが決めてくれるのでしょうか? Aさんと話し合ってから、とならないでしょうか? AさんとBさんの意見が一致するとは限りません。意見が割れた場合、どちらの意見が採用されるのでしょうか? Aさんがいない席でBさんが決めた結果、別の日にAさんが決定を覆すことも起こりえます。そもそも併記が2名どころか3名、4名とならないでしょうか?

クライアントにしても、内部にしても、責任の所在を曖昧にしておきたいという本音に流されると、PMが機能しなくなります。たとえ併記は許したとしても、最終判断はどちらになるのかなどは、必ず詰めて、注釈を入れるようにしてください。

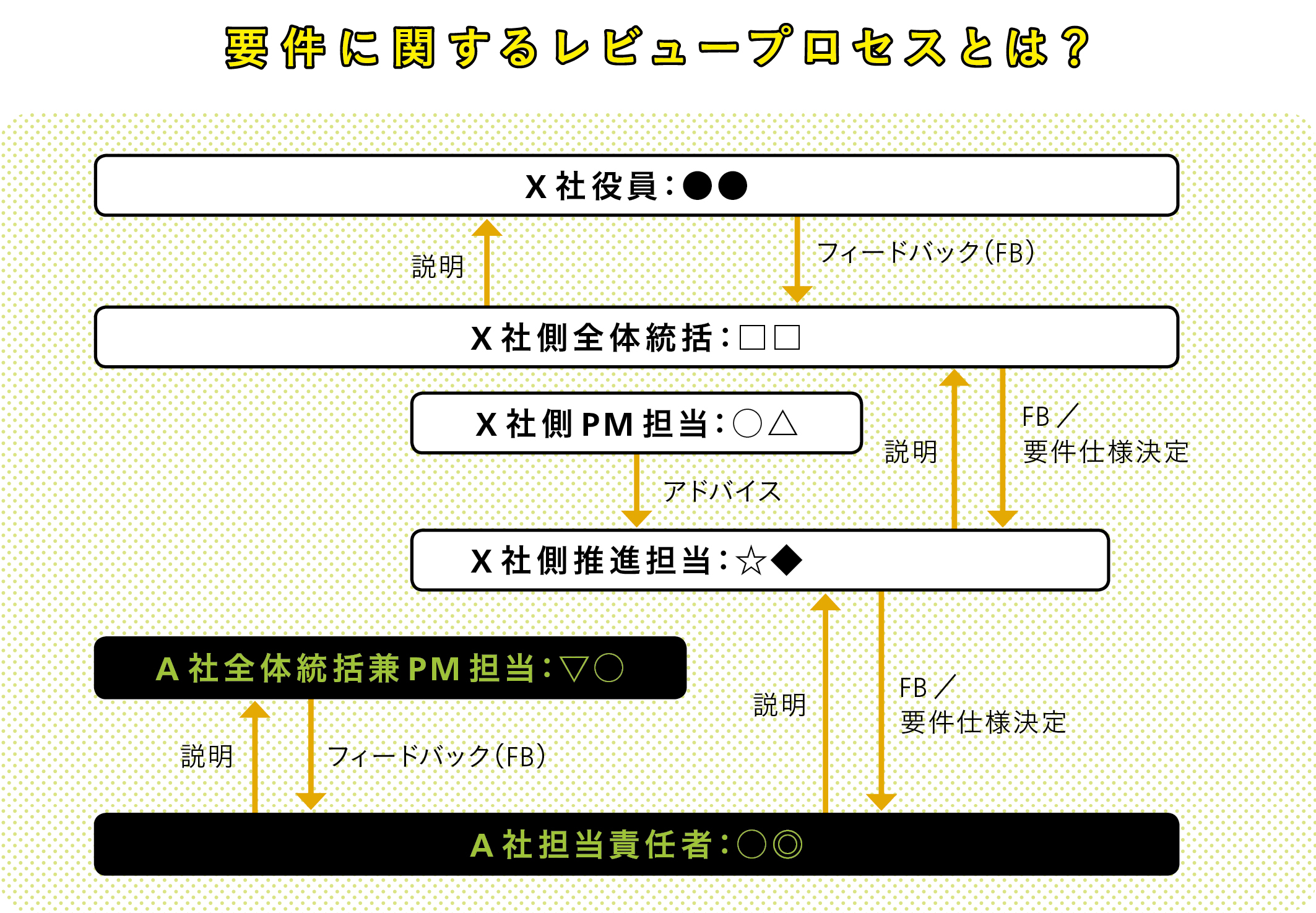

レビュープロセス図の用意も得策

体制図とともに、事前に設けておくと便利なのがレビュープロセス(確認フロー)をまとめた図です。「クライアントの担当者のレビューだけ」と思っていたら、部長や社長など何段階ものレビューが必要だった、ということはないでしょうか。レビューは時間がかかるプロセスなので、あらかじめ、何を誰がレビューするのか、ルールを定めておく方が得策です。事前に決めておければ、クライアントもルールに則り、レビューしてくれます。

さらに、要件や仕様に関することと、計画に関することでは、確認内容の種類が違います。それぞれで体制を変えた方がいいでしょう。要件に関わることは、現場に近い内容が多いため、役員クラスのような人たちが入らずとも判断が可能です。現場裁量で進めるべき確認内容です。

一方、スケジュールやスコープの変更など計画に関わる内容は、クライアントの担当者だけで判断できないことが多いです。関係部署への説明/承認、予算の変更、人の差配など、現場の裁量だけでは対応できない影響があるからで、この場合、一定の権限のある人たちの確認が必要です。

それぞれのプロセスについて関係のある人たちに対して、誰を経由して確認を行うのか? プロジェクトを進めるための体制図と一緒に、ぜひレビュープロセスについても事前に決めて、氏名を明記し(責任者の併記は避けて、責任者がわかるように)、ドキュメント化しておきましょう。