2019.12.23

STEP1・万全な事前準備とドキュメント化 失敗しないプロジェクトマネジメントのために

引き続き(株)JQの下田幸祐さんと小原和典さんに話を聞き、失敗しないプロジェクトマネジメント(以下PM)について、5つのSTEPで学びましょう。出発点は、入念な事前準備とドキュメント化です。

ドキュメントづくりを習慣化する

私たちは、どのようなプロジェクトでも、きちんとした事前準備とともに、「プロジェクト計画書」といったドキュメントを必ずつくります。最適なPMの実行には、ドキュメントづくりは必須です。プロジェクト進行中は、クライアントとの間で言った/言わないなど、行き違いや問題も起きがちです。ドキュメントを残し、クライアントとも共有しておけば、トラブルが生じても双方の事前の決め事という根拠に基づけます。クライアントとの間でやるべきこと、やらなくていいことの線引きをはっきりさせるのです。

ドキュメントづくりの工程は、全体から細部までを見渡した上で、考えられる要素の洗い出しを行いながら反映していきます。要素の抜けや漏れをできる限り潰しておけば、予算やスケジュールを考える上での勘違いも防げます。Webサイト制作の現場でありがちなのが、デザインやコーディングのタスクやスケジュールはしっかり引けているのに、動的処理の部分やアクセス解析などのツール類の設定に関するタスクが漏れている、というケースです。

初期段階ですべての要素を出揃えることは難しいので、まずはできる範囲で進めます。Web案件などの場合、特に予算が限られ納期までの時間が残されていないことも多く、ついドキュメントを残さないケースが多いかもしれませんが、必ず残す習慣をつけましょう。

スコープ、計画、管理という順番で、やるべきことを固めていく

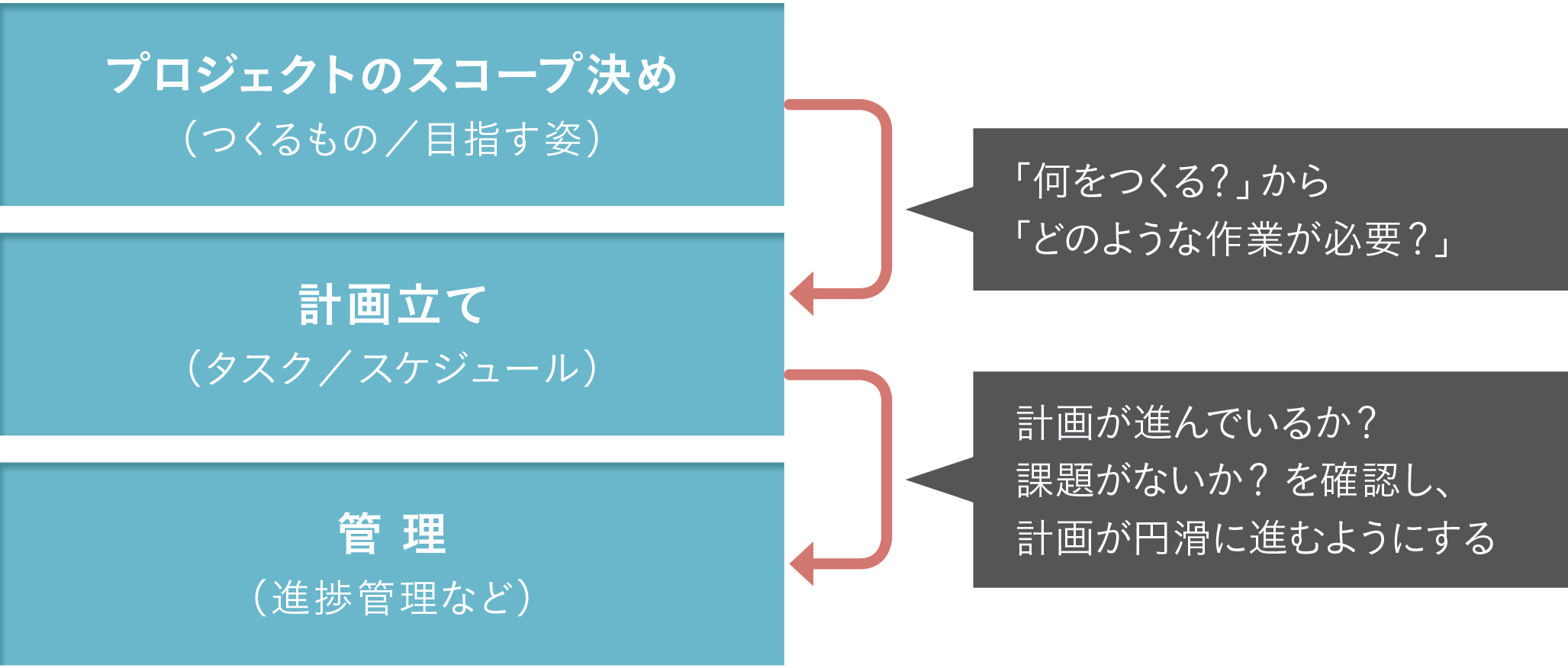

PMの3大要素はスコープ・計画・管理

管理のほかに事前の準備(スコープ、計画)も大切に!

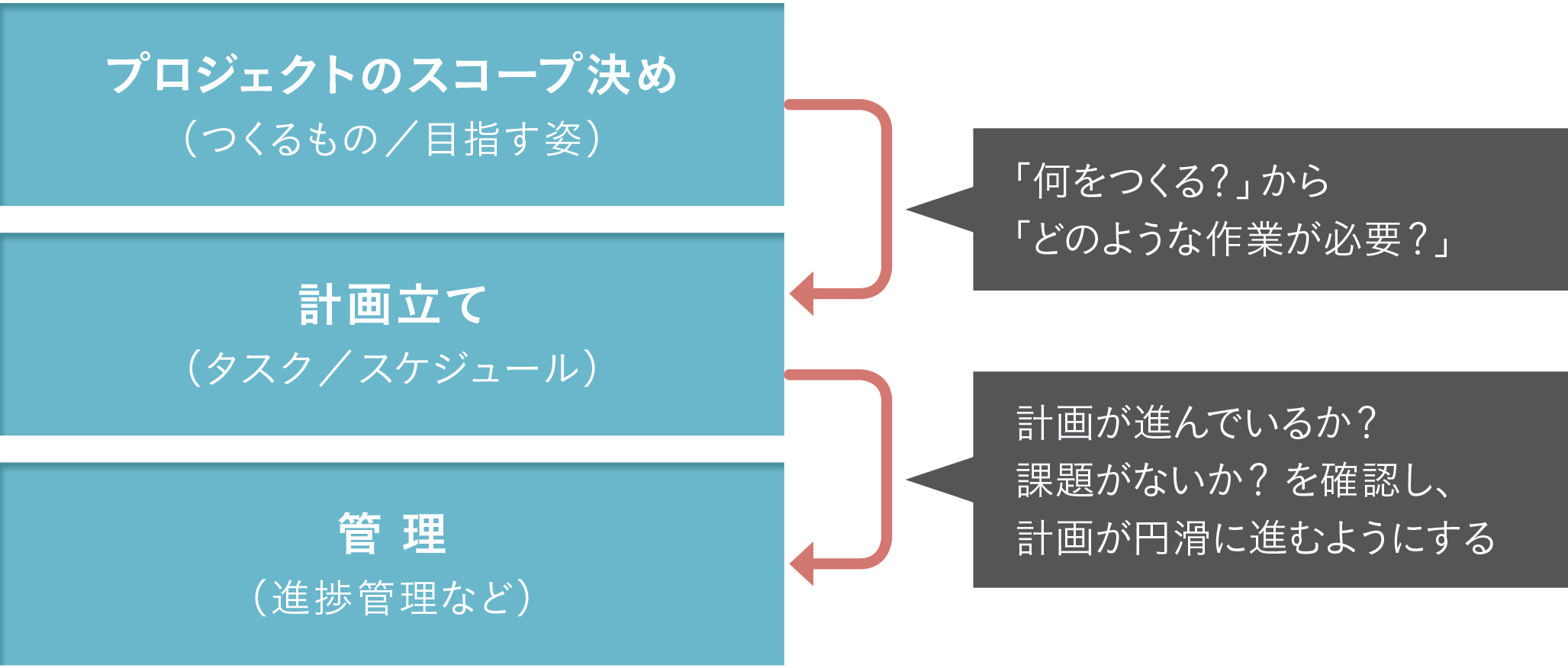

PMは、「スコープ」「計画」「管理」の3つの要素で成り立っている、と私たちは考えています(01)。これら3要素について突き詰めておけると、プロジェクトに抜けや漏れのない形で携われる確度がグッと高まります。

順番に説明すると、最初に「スコープ」を決めます。ここでのスコープとは、つくるモノ/コト、目指す姿を指します。そもそもプロジェクトで何をつくり、何を達成するのかを定義しましょう。プロジェクトの対象となるWebサイトやシステム、サービスなどの定義を行い、その実現のための作業範囲について決めていきます。

次に「計画」を立てます。プロジェクトのゴールに向かって、どのような作業が考えられるのか。しかも、いつまでにやる必要があるのかという、タスクとスケジュールを定義します。

最後に「管理」です。ここまでに立ててきた計画が予定通りに進んでいるのか? どのような課題やリスクがあるのかを管理します。世に言うプロジェクトマネージャーは管理ばかりに意識が集中して、事前のスコープや計画に重きが置かれていません。「スコープ」を通じて何をつくるかをはっきりとさせて、どのような作業があるのかを洗い出し、それらをまとめて「計画」が練られます。さらに、練られた計画があるからこそ、その計画がきちんと進んでいるかを「管理」する意味が出てくるわけです。管理だけをしようとしてもうまくいかないのは、管理するための過程(=事前の準備)が突き詰めきれていないからだ、ということがわかっていただけたと思います。

つまりPMとは、全体の中身をきちんと把握してこそ実行できることなのです。

スコープ、計画、管理という順番で、やるべきことを固めていく

計画段階と進行段階、それぞれで求められる動き方

次のプロジェクトに知見が引き継げる進め方を!

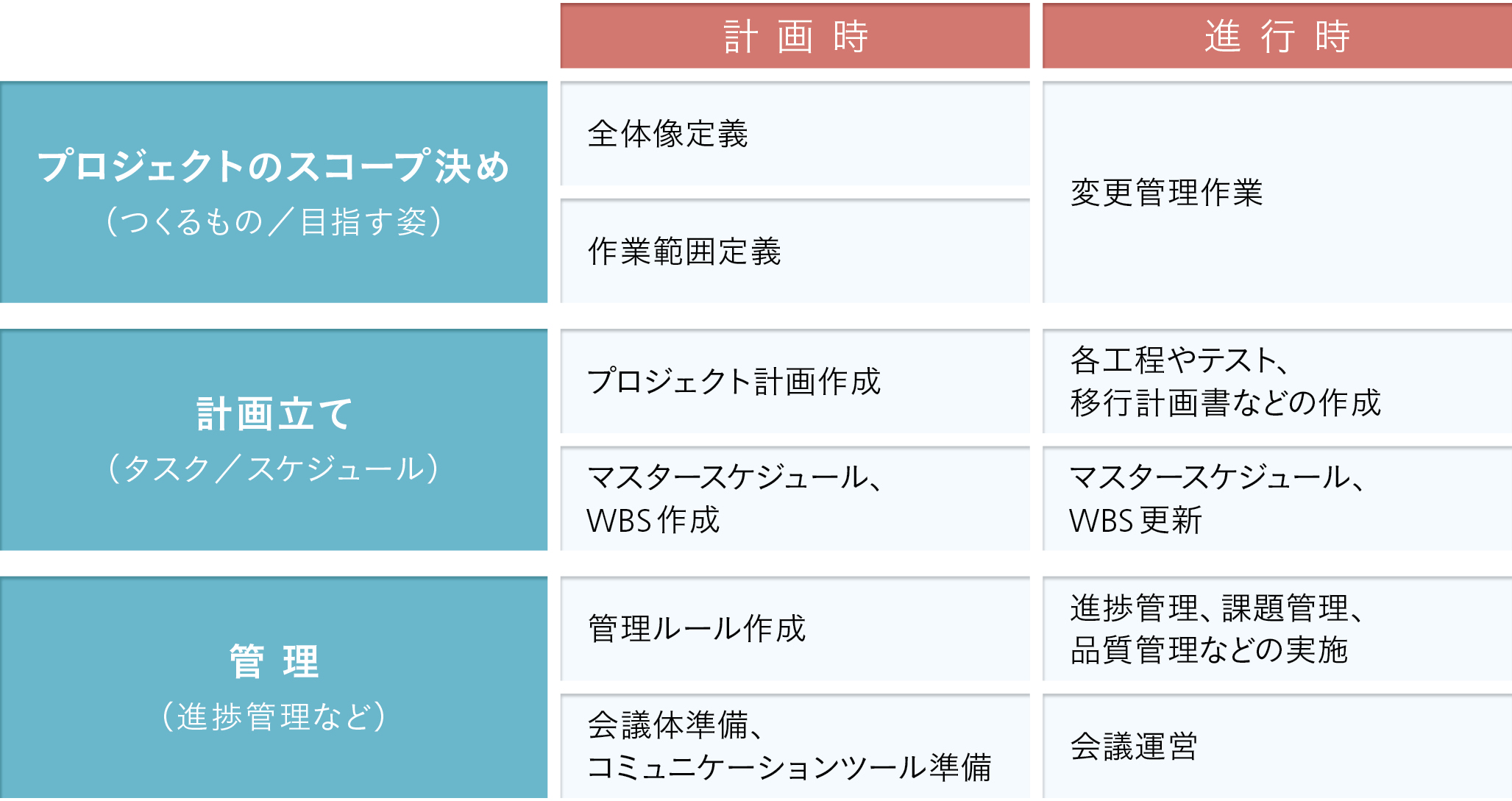

PMを支える3要素について、もう少しそれぞれの中身を見ていきましょう。3要素に対して、計画段階と進行段階で分けると考えやすいです。プロジェクト全体の絵が描けるように、スコープ→計画→管理の順番で中身を詰めて、プロジェクトの中身をまとめていきます。

私たちは、すでに動き出しているプロジェクトに対して「うまく回っていないから」と立て直しを求められて、途中からPMを行うケースが少なくありません。その場合によくあるケースの1つが、こうしたスコープや計画、管理に関するプロジェクト計画書やマスタースケジュールなどが、一切用意されていないことです。

特に規模の小さな案件ほど、用意しなくても何とかなってしまうケースもありますが、それだといつまでも知見が引き継がれず、うまくいかなかった要因の改善につながりません。例えば、Webサイト案件だと、ある程度のプロジェクトの進め方が決まっています。こうした、予測や読みがききやすい部類の案件を通じて、PMが確立できるようになると、将来的に中大規模で、一定以上のシステムの実装なども含めた案件に遭遇しても、自社でイニシアティブを取りながらプロジェクトに携わりやすくなります。

現場に近い感覚を持つ人ほど急いで作業に入りたがる傾向にありますが、少しでも最初に立ち止まり慎重にスタートした分、最終的には効率的に進めるものです。手慣れた案件で、自社のあり方を見直しながらPMを構築できると、その土台が次以降のプロジェクトに引き継げます。02を参照し、行っていなかったことから重点的に見直しましょう。

スコープ、計画、管理の各フェーズについて、計画段階と進行段階のそれぞれでやるべきことをもう少し細かく分けて考えて、まとめた表。WBSはWork Breakdown Structureの略で、プロジェクトの各工程を細かく管理したデータのこと