2020.07.13

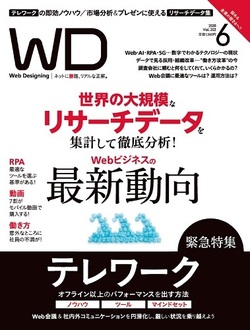

一億総編集者計画 Web Designing 2020年6月号

ビジネスマンのコミュ力 編集力とオンラインコミュニケーション

【今回のお悩み】「プロジェクトメンバーの働き方がバラバラなので、打ち合わせの設定をはじめ、どうやってプロジェクトを進めていいか迷ってしまいます」

Illustration: 浦野周平・児玉潤一

新しい価値と普遍的な取り決めを融合するスキル

計画(1)パラダイムシフトに踊らされない

背景の画像が素敵ですね!」とアイスブレイクが始まる会話、こんな感じで形式としても定着してきたオンライン会議。ただ、半ば強引にリモートワークを導入している企業が多いのも事実だと思います。

コロナ禍の影響によって変化しつつある仕事の進め方。特に顕著なのがオンライン会議です。もちろん、今までも行われていましたし、むしろ外資企業であればスタンダードです。今回の大きな変化によって、今後も、オフィス勤務、在宅勤務など、さまざまな働き方の人とプロジェクトを進めることがマストになります。

今回のお悩みは、一過性ではない、普遍的な課題という認識です。「今だから」という話ではなく、少しだけ将来も見据え、オンラインコミュニケーションにおいて編集力が応用できることをまとめていきたいと思います。

そこで、まず考えなければならないのは、リモートワークで「効率がよくなる! 自由な裁量で働ける!」という風潮。でも、本当にそうでしょうか。

計画(2)注目される新しいスキル

「社会の中で真に自由であるためには、自分で自分を拘束しなければならない※1」と、企業再建でも実績のある投資家の瀧本哲史氏は著書で述べています。これは、新しいルールや仕組みを自分自身でつくろうという意味です。

自由には「何か決められたことから解放される自由」と「何かを生み出したりする創造の自由」の2種類があります。リモートワークに限らず、新しい生活様式や価値観が生まれる今、私たちに提示された自由は「何かを生み出したりする創造の自由」。そのため、今回のお悩みでは、まずプロジェクト責任者自身が「自由」を履き違えず、まずは、さまざまな働き方を理解することが重要です。

次に大事なのがオンライン会議での基本スキル。声の大きな人や空気づくりが上手な人がイニシアチブを持つことがあった会議も、オンライン環境だからこそ、力の発揮できる人が出てきます。

そこでキーとなるのが編集力。空気を読みながらの発言が難しいので、事前に何を話すかを構成し、口語調ではなく、書き言葉的な発言で論点をまとめロジックで進めていく。これは言葉や文章を扱う編集者が持つスキルです。

また、オンライン環境においては、段取り能力が問われる部分が多く、編集作業における取材や撮影の進行管理に似ています。使うツールを決めて、URLを発行し、カレンダーとも同期させたりと、今までの会議よりもタスクが多くなり気遣いも増えます。1on1の会議であれば大きな負担はありませんが、例えば、3社合同で5人以上のオンライン会議では、段取りよく進めないと会議の設定すら大変です。

同様に、オンライン会議における資料共有などの段取りも計画が重要です。オンライン会議では、参加者の誰か1名でも資料を見ることができないと計画通りに進まない場合があるのです。

※1 『武器としての交渉思考』瀧本哲史(星海社)

正解を求めるだけでなく影響力も考える重要性

計画(3)メンバーに具体的な形を示そう

オンライン会議では、音声が被りやすく発言するタイミングも読みにくいので、誘導役でもあるファシリテーターが必要となってきます。逆に自身がファシリテーターではなく、招待される側であればチャットで資料補足のコメントを投稿したりと、さりげないフォローが重要です。

資料作成はもちろん、あらゆる業務にツールをフル活用し、メンバーの職種や特性を把握し、プロジェクト参加者たちを「チーム」としてビルドアップさせる視座も大事でしょう。

そして、今回のお悩みの核心部分である足並みを揃えて進行するには、都度「合意形成」をとる必要があリます。「プロトタイプは企業の中での合意形成にも威力を発揮します」と、Takram代表の田川欣哉氏は、著書『イノベーション・スキルセット』の中で合意形成の重要性を説いています※2。

具体的なプロトタイプを体験してはじめて、自分たちが向かっているものを把握できます。イメージではなくロジカルに具体的なものを示さないと、人の心は動かせない、ということです。これは、クライアントの意思決定を促す場合でも、チームをまとめる場合でも同様です。

今回は、プロトタイプをつくるべきという点だけがポイントではありません。やるべきことだけ整理して参加メンバーに共有するのではなく、その前に「私たちはこんなことを目指しています!」といったメッセージを送ることも重要です。

具体的な結論を明確にしたうえで、「やるべきこと」ではなく「やるとどうなるか?」という部分にもフォーカスし、完成の共通イメージを持つことも大切となってきます。Webサイトやアプリ制作の場合であれば、完成度は低くても、まずはビジュアルコミュニケーションができるようなモックアップを作成すべきでしょう。

※2 『イノベーションスキルセット』田川欣哉(大和書房)

計画(4)「やるとどうなるか」を大事にしよう

プロジェクトメンバーへは、順序よく具体的な結論を出す事が大事なわけですが、そこばかりにこだわると、メンバーの思考停止を生みやすい状況もあるので、肝に命じておきたいところです。

例えば、Webメディアのプロジェクトで、何をつくるか、いつまでに何をやるかも明確で、記事本数、更新頻度なども決まっているとします。そうなると、メンバーには「締め切りは○日、自分はここまでやればいい、ここから先はあの人の担当だ!」といったように断片的なスキームが構築されやすくなります。

これは欧米のジョブ型的なチームマネジメントで、予定通り進めば全く問題ありません。しかし予定通りに進まない時は、スケジュール調整やクオリティ担保などの進行の穴埋めだけで大変な労力とストレスとなります。もちろんメンバー個々へのケアまでは手が回りませんので、測定可能な定量的条件を整理するだけでは今回の課題は解決しないのです。

「人間には、もっとも簡単に測定できる要素に焦点を絞ることで問題を単純化するという性質がある※3」。これは、『測りすぎ』というパフォーマンスに対しての評価矛盾を解いた本からの引用です。お悩みのようなプロジェクトでは、オンライン会議すら設定するのが大変だと思います。求められる成果がビジョナリーな案件ほど端的な条件だけでなく、「やるとどうなるか?」という定性的な部分も大事にするべきです。

本連載では「ある事柄について大枠から細部までを考えられる能力」を編集力と定義付けしています。まさしく、今回のお悩みは、定量と定性、具体と抽象といった二項対立のバランスをとることが重要です。オンラインコミュニケーションは、オフラインの代替ではないことを胸にとめ、オリジナルルールを駆使して、プロジェクトを円滑に進めていきたいですね。

※3 『測りすぎ』ジェリー・Z・ミュラー・松本裕 訳(みすず書房)

- 教えてくれたのは…酒井新悟

- RIDE MEDIA&DESIGN株式会社 代表取締役社長 https://www.rmd.co.jp/ Facebook ID Shingo Sakai 大学卒業後、祥伝社へ入社。編集者としてファッション誌「Boon」に携わった後、BoonのWeb版「boon.web」でWebディレクターとして活躍。2006年にWeb、メディア、デザインを総合的に制作及びディレクションをするRIDE MEDIA&DESIGN株式会社を設立。現在は、従来の職域にとらわれない新しい時代の「編集力」を活かして、様々なソリューションビジネスに携わっている。