2019.03.08

ビジネス最適化につながるCMS選びのための準備 選び方の決め手は、選ぶ前の準備作業!

(株)アリウープは、Web 制作とコンサルティングで定評がある会社です。WordPressなどのオープンソース系CMSや、国内各種の商用CMSなど、さまざまなCMSの導入案件に携わるため、CMSの選び方に関して取材すると、「選ぶ前の準備こそ大切」だと、同社の田島邦彦さんが語ってくれました。

“CMSありき”で進めない先にCMSを選ばない

CMSとは、コンテンツを管理する仕組み(Content Management System)であり、Webサイトの効率的な「運用」のために導入します。

だからこそCMSを選ぶ際に、常に立ち返ってほしいのは、「なぜ導入するのか」です。ビジネスの最適化を念頭に置く場合、「CMSありき」であることは好ましくありません。CMSの導入はビジネス最適化の手段の1つであっても、必須条件ではないからです。

前提として、CMS以外の最適なソリューションは本当にないのか? 予算など諸条件も勘案しながら、CMS以外の選択肢の有無を確認してください。私たちが問い合わせに対応する場合、CMSの導入を前提にした相談は多いですが、必ずCMSありきにならないようにしています。新規にしても、乗り換えにしても、CMSの導入は課題を克服する手段の1つであること(他にも手段があること)は忘れないでください。

また、CMSと聞くと、頭に浮かびやすいのがWordPress(以下WP)という人は多いでしょう。私たちもCMS案件の中で、WPの導入を提案する機会は少なくありませんし、個人や組織を問わずWPが普及していること、サーバなどの諸経費は除くとしてWPそのものは無償であることから、WPを扱うベンダーやWPの開発に長けたWeb制作会社も多いです。企業のWeb担当者の中には、プライベートで使ったことがあるという方もいて、心理的にもハードルが低く話が進めやすいCMSなのは確かです。

ただCMSは、オープンソースだけで考えてもJoomla!(ジュームラ)やDrupal(ドルーパル)など、当然WP以外にも存在します。商用CMSとなると、さらにさまざまなCMSが、機能の違いや価格設定別で数多く存在します。

CMSを選ぶ上で大切なのは、CMSありきとならず、直面する状況がCMSの導入に向いた事案かを見極めること。CMSの導入が最善の選択だという根拠を導いて初めて、最適なCMS(WPなのか、他のオープンソースなのか、商用CMSなのか)を選んでいきます。

CMS導入に最適な4つの状況

私たちに寄せられるCMSに関する相談に対して、実際にCMSの導入や乗り換えを提案するケースを紹介します。

おおよそこの4つが挙げられます。CMSを検討中の方は、これら4つと状況が似ているかを参考にしてください。

コンテンツを管理するCMSだからこそ、コンテンツの公開や更新の工程にボトルネックがあると、新規にCMSを導入するか、運用中のCMSを別に乗り換えて更新フローを立て直すという判断が浮上します。4つともに言える共通点は、コンテンツのあり方やフローにまつわる課題だということです。

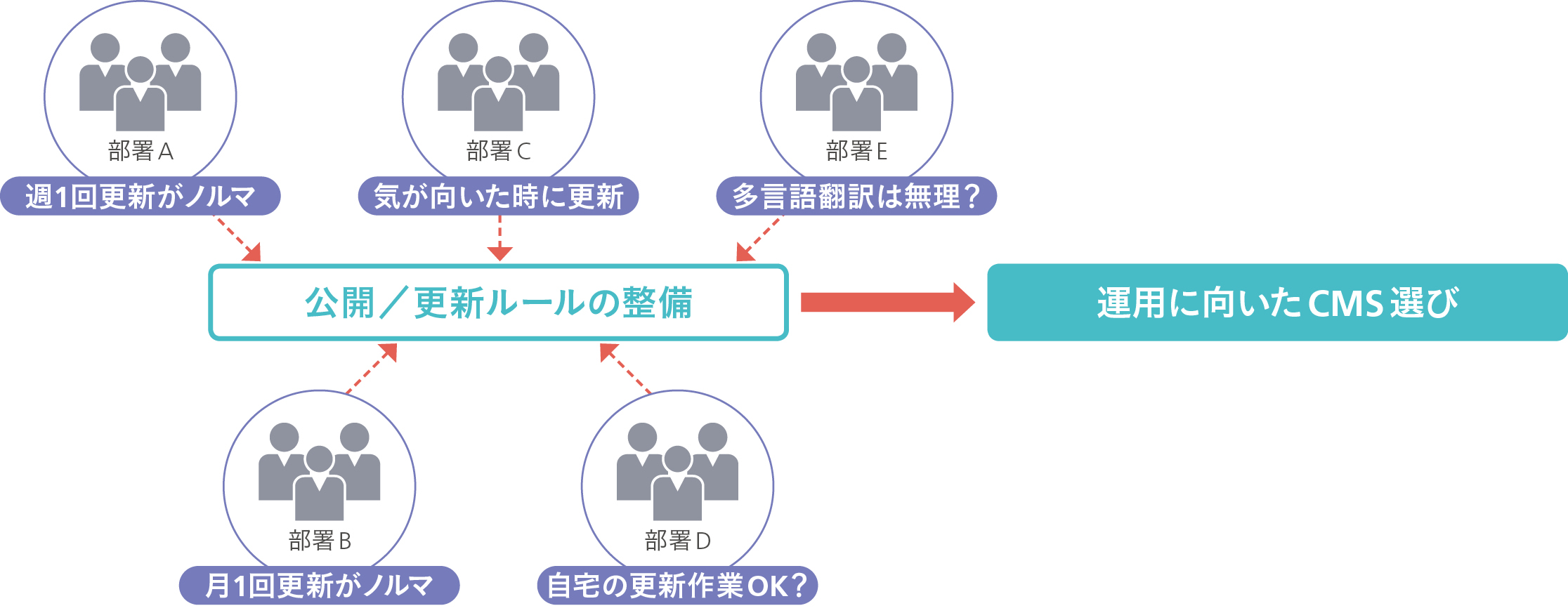

【1】でよくあるのが、CMSの社内運用で、コンテンツ編集を異なる部署が担当するため、公開/更新ルールが一本化できず、更新ペースがまちまちになったり、更新しなくなるケースです。 【1】に限らず相談の中には、解決策が、CMSの導入や乗り換えよりも運用体制に求められるケースがあります。CMSと運用体制側の相性がよくない場合は、CMSそのものより体制を見直すことで支障が出なくなる場合もあります。となると、 【1】はCMSの導入と運用ルールをセットで確立したほうがいいでしょう。

【2】は、【1】にも通じる話ですし、同一部署内でも起こりえる問題です。きちんとした運用ルールがチーム内で確立していないと、一部の偏ったユーザーだけが更新、といったことが起きます。また、CMSと運用体制側の相性がよくないと、過度に運用負荷がかかり、更新の遅滞にもつながります。例えば、管理画面が思ったようにカスタマイズできなかったために、操作慣れしていないユーザーが管理画面を目の前にして戸惑うようなケースも出てきかねません(01)。

公開/更新体制について、複数の部署が関わるのに管理されていないと、部署ごとでまちまちのルールを設けて(例:部署Aと部署Bで更新ノルマが違う)、更新にばらつきが出る恐れもあります

状況分析こそCMS選びの肝

【3】は、更新ルールに加えて権限設定に関する問題です。新規であればリモート対応しやすいCMSを選びつつ、権限設定の選択肢も広げましょう。乗り換えの検討は、既存CMSでも対応できることかを確認。対応できるなら本当に乗り換えの必要があるのかを精査します。“働き方改革”という言葉が定着してきた昨今、【3】の要望は増えています。

増えている、という点では【4】もそうです。【4】はグローバルサイトの生成に対応するCMSや、翻訳ソリューションと一緒に提供するCMSもあります。各商品、各サービスでそれぞれWebサイトを立ち上げたい場合、翻訳への対応CMSを導入していれば横展開がしやすいメリットも出てきます。【4】は、対象となるサイトの性質と対応したい言語の数、さらに翻訳の品質をどれほど求めていくかで判断が大きく変わります。多言語対応の案件に慣れたパートナーに相談して、課題を解消できるCMSを探したり、翻訳対応のワークフローを確立したほうがいいでしょう。

逆に無理してCMSで解決しないほうがいいのは、会員専用ページのようなセキュアな運用が求められるコンテンツを扱う場合です。選択肢として残るのが、顧客情報管理に長けた商用CMSでしょう。オープンソースの場合、対応するのに無理をしたカスタマイズが強いられる可能性が大です。厳しいセキュリティ体制が伴う案件ですので、コンテンツ管理以上を求められる案件には、あまりCMSそのものが向いていません。

ここまでの話を回り道に感じている人もいるでしょうが、いきなりCMSを選ぼうとしても選びようがないのも事実です。選ぶための手がかりをつかむためにも、直面している問題点の状況把握を怠らないことが、最適なCMS選びの近道です(02)。

まずはCMSありきとならず、自社やビジネスの状況確認を行ってください