光源の色温度

ヒトの目に届く光は「放射」、「吸収・反射」、「透過」の3種類がありますが、カラーマネジメントでは、これらの要素が複合的に関係してきます。

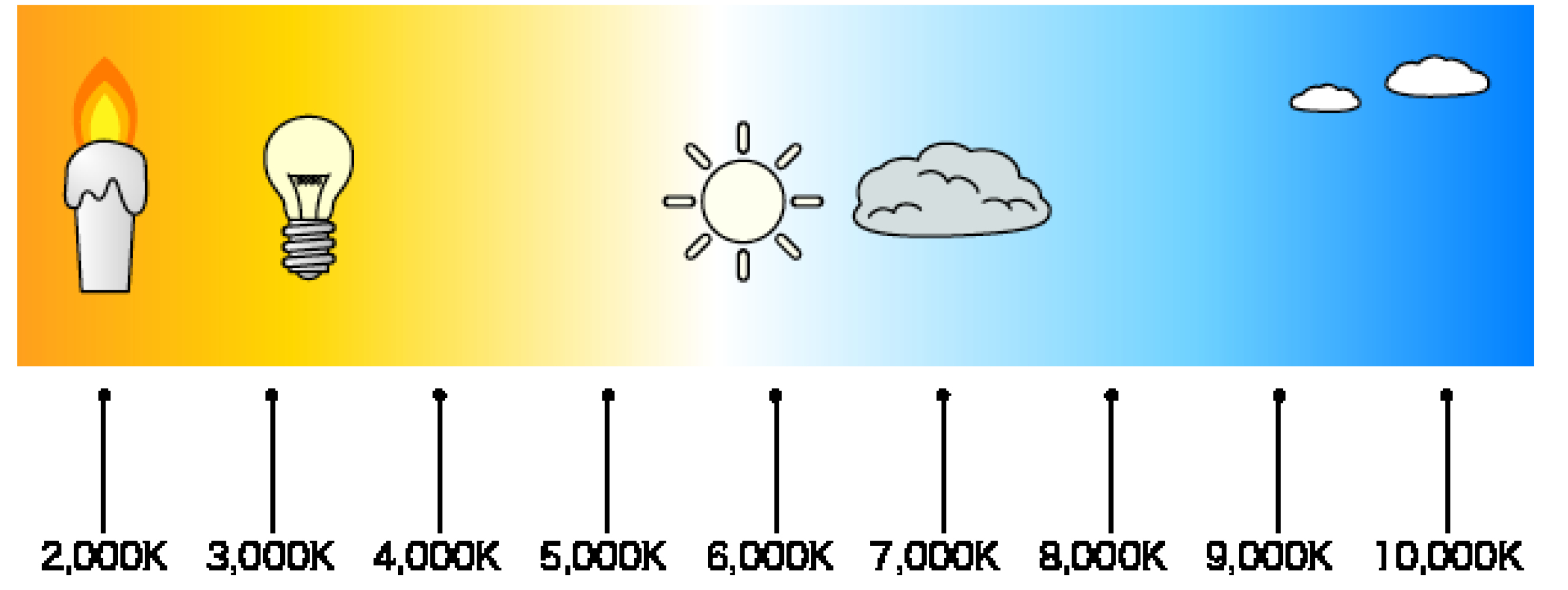

色を見るには、まず光源が必要となりますが、この光は光源から放射された光であると同時に大気などを通過してきたもの、つまり透過した光でもあります。太陽を光源とする自然光では、時間帯や天候によって光源のもつ色みが変わってきます。光源の持っている色みを色温度といい、ケルビン(K)という単位で表します。ロウソクの炎は約2,000K前後、タングステンランプは約3,000K前後、正午の太陽光は約6,500K前後、曇り空が約7,000K前後、快晴の空が概ね10,000Kとされています[図1-3]。なお、本来は外部からのエネルギーを完全に吸収して、100%放出する黒体と呼ばれる論理上の物質を熱したときに、赤から黄色、白、青と変化する軌跡を絶対色温度といい、光源の場合はこれと完全に一致するわけではないので、正確には相関色温度と呼ばれます。

[図1-3]光源の色みは色温度によって変化し、ロウソクの炎は約2,000K、正午の太陽は約6,500K、快晴の青空が10,000Kとされています。

印刷物は光源からの光を反射した波長が目に届いて、印刷物の色として認識されるものですが、同じ印刷物でも自然光を光源として見ている場合、時間帯が異なると見える色は違って感じられます。快晴の日中に見る場合には約6,500Kの色温度で見えているため、全体にやや青みがかったようになり、朝夕の時間帯などであれば低い色温度となるため黄色みがかった色に見えます[図1-4]。印刷物の色を見る環境はISO(国際標準化機構)や日本印刷学会で一定の規格が設けられていて、色温度は5,000Kとされています。

色を評価するためには時間帯や天候のように変化する要因を取り除いて、安定した環境を用意する必要があります。といっても、これは何も特別な施設を作るというわけではなく、まずは外光が入らないように遮光カーテンを用意し、色温度の正しい蛍光灯を使えば済みます。市販の蛍光灯にもパッケージなどに色温度の記載があるので、5,000Kと書かれたものを選ぶようにしましょう。

[図1-4]同じ印刷物でも光源の色温度が異なると見える色は違って感じられます。上は快晴の正午で見た場合、下は同じ日の夕方に見たものです。