2013.03.06

建設現場で働く技術者と聞けば、大きな図面やデジタルカメラ、黒板などを持っている姿を想像する。しかし、それはもはや過去のこと。今では、iPadが施工管理のツールとして導入され始めている。3000台のiPadを現場の技術者に配布した大林組の事例から、建設業におけるICTの効用を読み解こう。

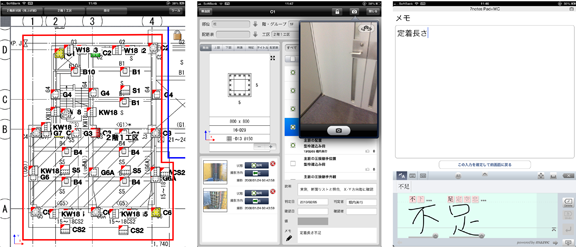

大林組で現場の作業員に配布しているiPadのトップ画面。「品質管理」や「配筋検査」、「立合検査」、「仕上検査」といった独自開発のアプリを主に利用する(一部、資料の閲覧には「Good Reader」などの市販のアプリも利用)。

建設現場とICTの関わり

建設現場は、建設会社の社員(職員)と、施工内容や工事種別ごとに契約している協力会社の作業員で構成される。現場のトップは「所長」であり、図面に基づいた品質・安全管理や進捗管理はもちろんのこと、協力会社の司令塔役など建設現場を監督する重い役割と責任がある。しかも、すべては定められた工期の中で進めなければならず、作業の効率化は永遠の課題だ。

建築・土木の別なく、建設業の現場に欠かせない道具は「図面」である。図面なしには工事を進められず、図面どおりの正確な工事やチェック作業が求められる。また、施工中の状況を工事内容を記した黒板とともに撮影するなど、品質・安全管理を目的とした作業も並行して進めなければならない。

大林組は「ゼネコン」と呼ばれる総合建設業の中でも屈指の会社であり、いわゆる「スーパーゼネコン」の一角を占める。その実績は数知れず、最近では東京スカイツリーを手掛けるなど、最新かつ高水準な技術を求められる工事で国内外に知られている。

大林組は、10年ほど前にPDAをいち早く検査目的で導入するなど、建設現場におけるICTの利活用を積極的に行ってきた。しかし、当時のPDAでは性能面で図面データを扱うのは難しかったという。そこにスマートデバイスの波が到来し、2010年12月に初代iPadを試験導入。PDAの販売終了を受け、図面を閲覧しやすく、性能に優れ、かつ高いセキュリティを誇るiPadの本格導入を決め、2012年8月に3000台(第3世代iPad)を現場で施工管理を行う技術職全員に配布した。

iPadで現場を効率化

施工ICT推進課長を務める堀内英行氏にiPad大量導入の意図を尋ねると、「現場の生産性と品質管理の向上を目指すため」という明快な答えが返ってきた。

建設現場では、施工方法や使用部材などは建設物ごとにすべて異なる。職員は、日々施工状況が変わる状態を正確に把握し、実際に目で見て施工管理を行う必要がある。そのため確認用の大きな図面や資料を現場に持参し、場合によっては資料を閲覧するために工事事務所に戻ることも多々ある。そして現場では広げた図面上にペンでメモをとり、カメラで写真を撮り、事務所に戻ったあとにチェックした結果を図面や資料に反映させる。

「我々が目指しているのは、『現場でのデジタル化』です。これだけ世の中にICTツールが普及しているにも関わらず、ほとんどの現場では事務所に戻ってから写真をパソコンに取り込み、写真に写っている黒板を確認しながら、この写真は1階玄関右側の柱だ、などと写真を仕分けしているのです。工事記録として、例えば、柱内部の鉄筋などあとから写真だけを見ると場所が特定しずらい部位の写真を数多く撮影するため、これらの写真の整理には手間と時間がかかります。こうした作業を現場でデジタル化できれば、業務効率は大幅に改善されます」

大林組がiPadで利用する独自アプリには、「配筋検査」や「品質管理」、「仕上検査」といった施工内容に基づいたネーミングが付けられている。例えば、「配筋検査」アプリでは、図面をタップするとその位置の構造図と検査項目が表示される。サイズや使用部材、施工日時などが事細かく記載され、気づいたことがあればメモ欄をタップして手書きでメモがとれる。また、iPadのカメラで写真を撮影すれば、検査項目と紐付けされて取り込まれる。現場で起きたことが、すべて現場でデジタル化できるようになっているのだ。

「このようにしておけば、例えば事務所に戻って工事記録を作成する際の時間を短縮できます。iPadからデータを取り出し、専用ソフトを介して工事記録のフォーマットにレイアウトできるようになっていますから。また、iPad導入のメリットには、図面や書類を必要なときに現場で確認できること、職員と作業員間の作業指示がiPad上で『見える化』されることで共通理解が深まることにもあります」

現場で使いやすいように、アプリの設計には念が入れられている。

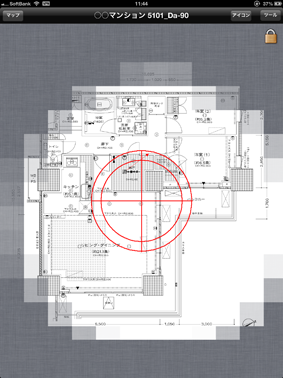

「現在のタブレットの性能では、A1サイズの図面のように大容量のPDFは、表示し終えるまでに時間がかかります。そこで、図面をタイル状に分割し、1枚ずつ表示することで全体像を描き出すよう工夫しています」

大林組の独自アプリは、神戸に拠点を構えるソフトウェア開発会社・株式会社システムクリニックが開発した。同社は決して大規模なソフトウェア開発会社ではない。しかし、「MacやiOSデバイスに関する知識に長け、操作面に関わるインターフェイスの設計が素晴らしかった」と堀内氏が語るように細部に至るまでカスタマイズが行われており、それがiPadを初めて使う現場の職員の好評価につながっている。

導入の大きな障壁となるコスト

このように、建設業におけるiPad導入は建設現場に大きなメリットをもたらす。しかし、意外なことにタブレット端末の導入は業界内であまり進んでいない。大林組の導入は、大手建設会社としては先駆的な事例である。

「同業他社の担当者と話をする機会がありましたが、iPadをはじめとするタブレット端末への関心はとても高いものの、コストが導入の大きなハードルとなっているようです。数百台規模ならともかく、数千台規模となりますと導入だけで億単位、運用面でもかなりの費用がかかります。そうしたコストをかけるだけのメリットが本当にあるのか? 会社の経営層にそう問われるとなかなか導入には踏み切れない企業が多いのだと思います」

では、なぜ大林組は導入を決定したのか。「弊社の場合、導入はトップダウンで行われました。経営層には現場のワークスタイルの変革、そして建設業におけるICTの効果的な利活用を促進していきたいという強い思いがあったからです」

iPadは新しいデバイスだけに、それが現場に入ったときの効果測定が難しい。また導入することが目的ではなく、導入後いかに活用していくかが問われる。

大林組で導入完了後に現場の職員にアンケートを取ったところ、効果的に利用できていないユーザが2割だったという。頭で考えればiPadが便利なことは理解できても、効果的に利用できるとは限らない。「iPadの導入は、トライ&エラーを繰り返しながら、段階的にノウハウを蓄積していくことが重要なのです。今後は、施行中の状況を記録できる『黒板』アプリなどを開発し、利用率を向上させていきたい」と堀内氏。こうした絶え間ない改善が成功への一番の近道なのだ。そして業界を率先してICTの利活用を図る大林組でのノウハウが業界内でベストプラクティスとして確立され、横展開をし始めたときに、本当の意味で、建設業におけるICTの利活用が一歩前進するのだろう。

大林組・グローバルICT推進室・施工ICT推進課長・堀内英行氏。導入しているiPadはWi-Fiモデル。「現場(屋外)から事務所のサーバに接続したいという要望に答えるにはLANの延長、つまり現場内にWi-Fi網を構築しなければなりません。ただ建設現場の範囲は広く、建物の形状もさまざまであるため、物流倉庫や工場、土木工事などでは屋外用無線LANベースステーション、高層建築物は新幹線の通信にも利用されている漏洩同軸ケーブルを引くなどして、通信網の実証実験を行なっています」。

「配筋検査」アプリを起動すると構造図が表示される(左)。一部をタップすると、詳細画面(中)が表示され、鉄筋の本数など詳細を確認できる。ここでカメラボタンをタップすると、その場で写真が撮影でき、写真は検査項目に紐付けられた形で画面左下に撮影日などとともに格納される。また、メモ欄をタップすると「7notes Pad+WC」アプリが起動し、手書きで文字を入力できる。

図面を開くと、タイル状に分割された画面が順を追って現れる。1枚の巨大なPDFでは表示が遅くなる問題を回避するための工夫だ。一度読み込むとピンチイン/ピンチアウトで拡大/縮小できるなどスムーズに動作する。

職員は、iPadを防水ケースに入れた状態で朝礼に集合する。また、朝礼ではiPadとプロジェクタを接続して図面を投影し、確認作業を行うこともあるという。建設現場では、写真のようにiPadで図面を確認しながら施工を行っている。大量の資料や大きな図面を持ち運ぶ必要がなくなった。

●将来

大林組では将来的にクラウドコンピューティングや、BIM(ビルディングインフォメーションモデル)などの新しいICTを組み合わせることで、iPadの活用を促進していきたいという。それにより、建設現場のみならず、顧客や設計者などと合意形成を高めていく。

●要望

建設現場でiPadに求める機能とは何か?と堀内氏に尋ねると、まず挙がったのが防水ケース。プラスチックケースだと汚れが付き、カメラ撮影する際に困るのだそうだ。また、iPadを分厚い手袋をしたまま操作したい、という声も現場から挙がっているそうだ。

『Mac Fan』2013年4月号掲載