2020.10.23

Apple的目線で読み解く。医療の現場におけるアップル製品の導入事例をレポート。

病院へ行くべきか否か―非医療者には難しいこの判断を、医師にスマホで相談できるサービスが話題だ。スマホ医療相談は患者の適正受診を促し、医師の過重労働、医療費高騰への対策としての効果も期待される。一部事業者のトラブルにより厳しい目が向く中、信頼性を向上させる取り組みをする株式会社リーバーを取材した。

便利な「スマホ医療相談」だが…

人間の生活に必要不可欠な医療。しかし、長い歴史の中で制度疲労が発生していることもまた事実であり、「病院の待合室の混雑」といった利用側の困りごとや「医師の過重労働」といった提供側の苦労、さらには「膨らみ続ける医療費」のようなシステムエラーまでもが指摘されるようになった。

同時に、これらの問題を解消し、医療を「もっと便利に」「持続可能に」するための新しいサービスもまた、多く生まれている。その一つが近年注目される遠隔医療の一種、オンライン医療相談だ。体調に不安や心配があるとき、スマホやWEBで医師などに相談ができる。

医療従事者と生活者には医療知識に大きな差があり、ゆえに生活者は不安や心配になる。オンライン医療相談は根本的にその不安や心配を取り除ける有望なサービスだ。しかし、便利であることはトラブルも呼び寄せやすい。2020年8月にはオンライン医療健康相談サービス「LINEヘルスケア」登録医師による「暴言」が、ネット上で大きな批判にさらされた。

玉石混交のオンライン医療相談サービスの中で、いかに信頼性を担保するのか。今回はサービスの信頼性向上に取り組むだけでなく、アプリ「リーバー(LEBER)」で冒頭に挙げた医療の諸問題を解消しようとしている株式会社リーバーを取材。同社の代表で医師の伊藤俊一郎氏に話を聞いた。

2017年設立。「人と人とを信頼感で結びつける」ことをミッションに、2018年にオンライン医療相談アプリ「LEBER(リーバー)」をリリース。同アプリ名はドイツ語の「LEBEN(命)」に由来し、2020年に社名も株式会社リーバーに変更。[URL]https://www.leber.jp/

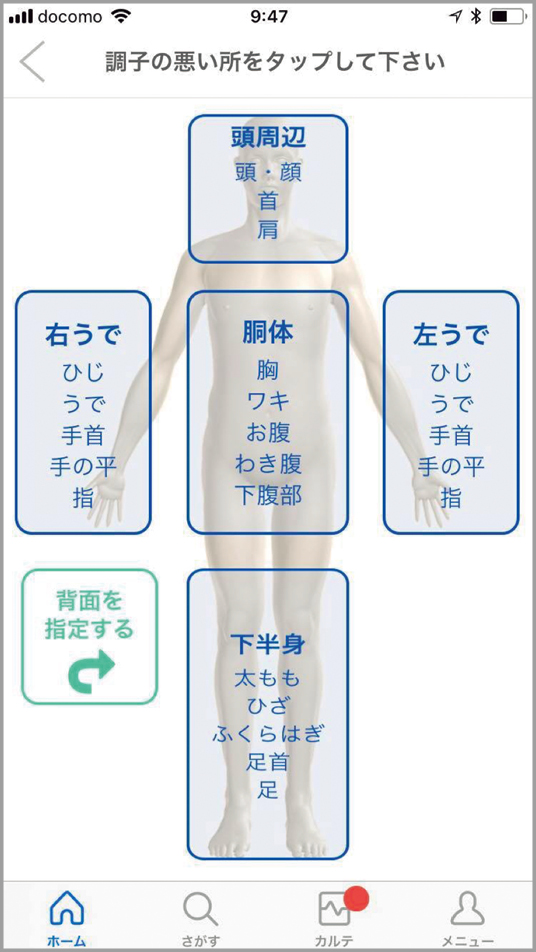

「医師が市販薬を勧める」驚き

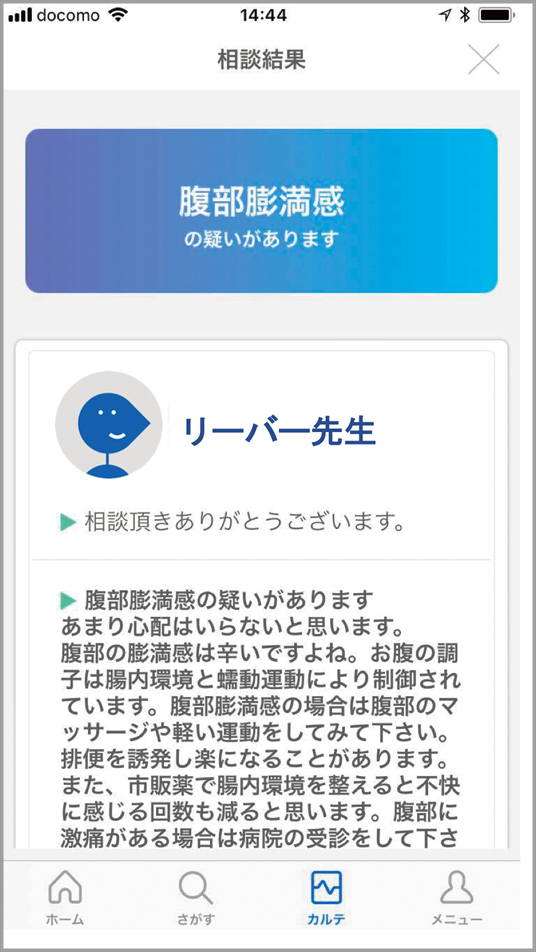

リーバーは、スマホアプリを主体としたオンライン医療相談サービス。まず、利用者はチャットボットによる問診を受ける。写真や動画を添付し、自身の症状について説明すると、約3分で問診票が作成され、担当する医師が確認。最速1分ほどで医師から想定される病名が告げられ、望ましい対応についてのアドバイスが届く。医師とのやりとりはチャットで行われる。

緊急度が高いと判断されれば、適切な診療科への受診を促されるため、患者は「どの科にかかっていいかわからない」というよくある悩みを抱えることがない。症状をもとに近隣の医療機関を紹介する機能もある。そして、特筆すべきは医師が「おすすめの市販薬」を教えてくれるところ。すぐに受診が必要ない場合、自宅療養をするうえで、症状に合った市販薬がわかることは大きな助けになるだろう。

「臨床医は日々実感していることですが、医療機関を受診する患者さんのうち、市販薬での対応で十分な方というのも多くいらっしゃいます。重要なのは、緊急度が高く、受診が必要な方とそうでない方を適切に判別すること。そのために医師がオンラインでその専門性を発揮します」

2018年1月にリリースし、登録医師数は現在290人以上。24時間365日の医療相談を実現している。茨城県と提携し、2020年9月30日まで同県民は無料でアプリを利用できるほか、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて全国での無料キャンペーンを期限を延長して現在も継続中(ともに医師を指名する場合は有料)だ。

世の中の健康意識の高まりを背景に、法人契約も推進。to Bでのマネタイズを重要な柱とする。加えて、財源確保のためのクラウドファンディングを実施し、600万円以上の支援金を集めるなど、運営方法も柔軟だ。また、内閣府主導の「近未来技術等社会実装事業」に採択されており、医療費抑制などの社会問題にもアプローチできると目されている。そのカギとなるのが前述した「受診の必要性の判別」だ。

「本来は市販薬と自宅療養で十分な方が病院を受診することにより、待合室が混雑したり、医師の負担が増加したりする現実があります。というのも、わざわざ来院してくれた人には軽症でも『家に帰ってドラッグストアで薬を買ってください』と伝えるのは難しい。診察と保険適用の薬の処方をすることになります。

こうした受診により、医療費も高騰します。『体調が悪くなったら病院に行く』という選択肢しかないことで、医療の利用側も提供側も、システム自体の負担も大きくなってしまいます。しかし、患者さんからすれば、受診すべきかどうか自分では判断がつかないのは当たり前です。

だからこそ、そこにリーバーのようなオンライン医療相談サービスが介在する意義があります。医師のアドバイスをもとに受診や自宅療養をしていただけるようになれば、患者さんには安心を提供できるし、不要な受診も削減できて、病院の混雑や医師の負担を解消、医療費も抑制することができるようになるのです」

伊藤医師は同社のほか、介護施設やクリニックを複数経営する起業家でもある。心臓血管外科で10年以上のキャリアを積み重ねてきた現場医師の目線、経営者としての目線がハイブリットになっているからこそ、合理的な発想に基づき、「医師が市販薬を勧める」という大胆なソリューションを提供できたといえる。

「LEBER」アプリは、伊藤医師の出身である筑波大学発のベンチャー企業として同大学と連係。アプリ開発や医師の登録の面で同大学の協力を得ている。学内で学際「つくば未来都市プロジェクト」としてAI(人工知能)、医学、教育、社会工学などの分野と共同研究をするほか、つくば市の支援事業として自治体とも協業する。

「質の担保」が占う医療の未来

医療のさまざまな問題が、医療従事者と生活者の医療知識の大きな差に由来しているという前提に立てば、それをオンライン医療相談アプリのような医療側の歩み寄りにより埋めることで、解決へと一気に前進することになる。しかし、ここで新たな問題が発生する。それが「オンライン医療相談自体のクオリティ」だ。

冒頭で紹介したように、類似サービスのLINEヘルスケアでは、担当医師が利用者の相談に暴言のような回答をしたことが批判を浴びた。このようなことは起きてはならないが、実際の診療同様、アドバイスの内容が各医師の裁量に任されるシステムでは「質の担保は常に課題だ」と伊藤氏も認める。

では、いかにして「信頼性の高いオンライン医療相談」を実現するのか。伊藤氏は「運営側の医師を見る目が重要」と指摘する。

「リーバーでは登録医師のプロフィールチェックのほかに、登録前にトライアルを実施してどんな受け答えをするかを確認し、必要があれば直接フィードバックを実施します。また、利用者からの声を受けて、登録医師にヒアリングをすることもあります。一度、登録したら登録しっぱなしではなく、チェックが入るように体制を整えています」

伊藤氏は医師である一方で、経営者として多くの医師をマネジメントしてきた経験も併せ持っている。それゆえ「一定以上のクオリティの担保は可能だ」とするが、同時にこれは「良い医師がどこにいるかは良い医師が知っている」という古くて新しい問題が繰り返されている状態ともいえる。

医療知識の差を埋めるサービスを選ぶために医療知識が必要になってしまっては、結局利用者にとっての問題を解決することはできず、ひいては医療従事者、医療システムそのものの問題も残る。これを解決するのは簡単ではないが、信頼性の高いサービスが成長し、業界スタンダードになる以外に道筋はなさそうだ。

オンライン医療相談への参入事業者が増え、競合も多くなる中、自治体と連係することで利用者の裾野を広げながら、健康経営を意識する法人との契約を結び、またクラウドファンディングといった新しい財源の確保でも実績を作るリーバー。その存在感は大きい。

オンライン医療相談が日本に定着するためには、信頼性の高いサービスが広く普及しなければならない。医療現場、医療システムはそれまで持つだろうか。「手元のスマホにどのアプリをダウンロードするか?」という選択は、実は日本の医療の未来を左右しているのだ。

LEBERは、24時間365日スマホで医師に相談できる「ドクターシェアリングプラットフォーム」。病院に行く前にチャットボットで問診、選択式で簡単に問診票が作成される。その問診票をもとに、医師がチャットで医療相談を実施。緊急度や適切な診療科についてのアドバイスをするほか、近くの医療機関をマップで紹介、おすすめの市販薬を教えてくれるなどの機能がある。

LEBER

LEBER

【開発】 AGREE, Ltd. 【価格】無料(App内課金が有ります)

【場所】App Store>メディカル

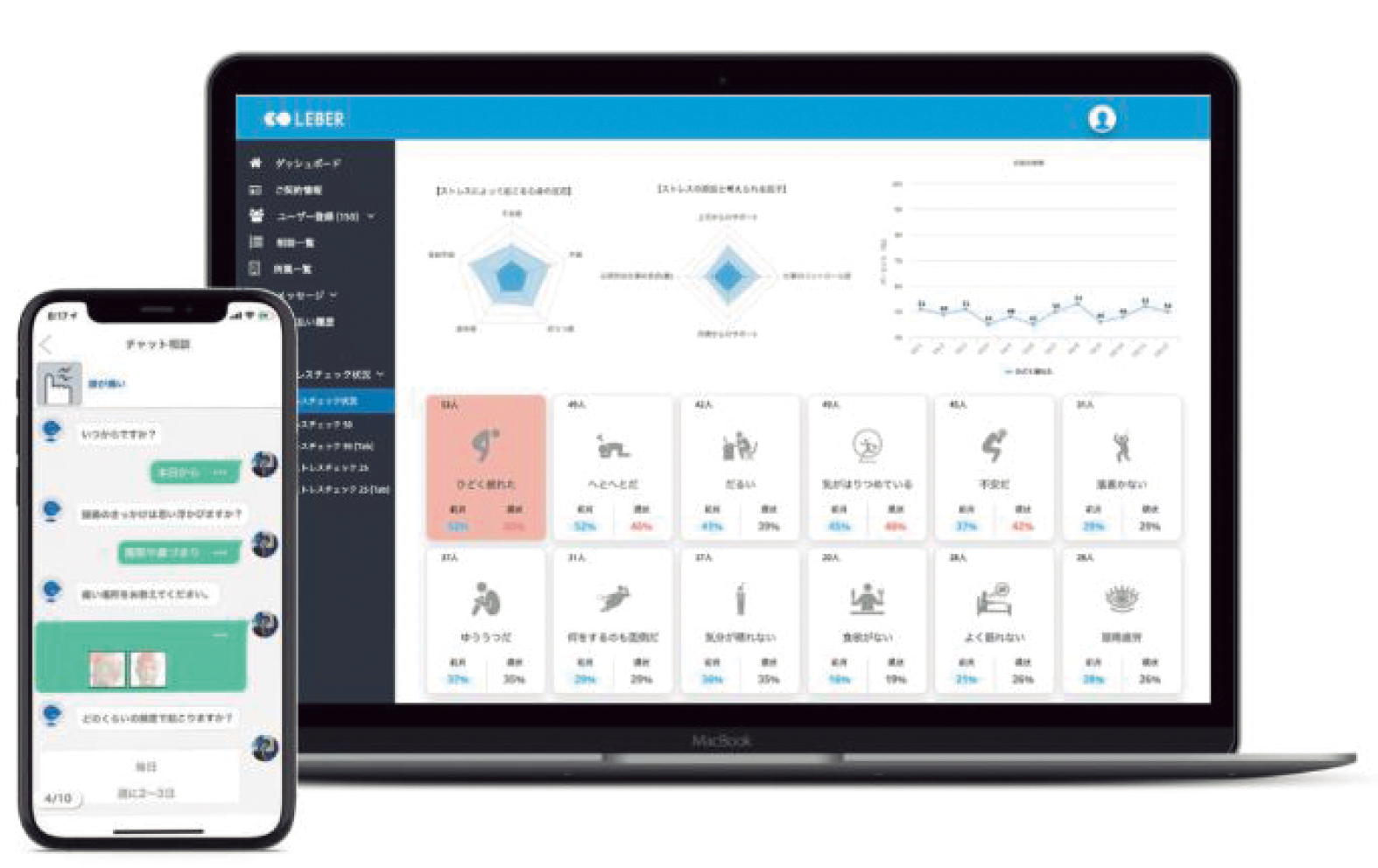

「LEBER for Business」は、LEBERに法人を対象とした機能を追加したサービス。社員は福利厚生としてLEBERの医療相談を無料で利用できるほか、厚生労働省のガイドラインに準拠したストレスチェック診断を手軽に受けられる。また、新型コロナウイルス感染拡大防止への対応として、従業員の体温を管理画面から一括管理。会社はストレスや体温など社員の健康状態を一元的にチェックすることができる。[URL] https://www.leber.jp/business/

「LEBER for School」は、学校を対象とした生徒の体温・体調管理ができるサービス。検温結果の記録と簡単な体調の報告がセットになっており、入力結果は自動的に教育機関に送信される。毎朝、アプリに検温を促すプッシュ通知が送られ、入力を忘れることも防げる。

LEBERのココがすごい!

□ チャットボットによる問診、医師とのチャットで疑われる病名がわかる。

□ 近隣の医療機関をマップで紹介、おすすめの市販薬を教えてくれる。

□ 病院の待ち時間を減らし、医師の負担を軽減。医療費も抑制できる。