みなさんこんにちは。

あまりの寒さに先日コートを購入した島田です。

さて、突然ですがここでquestion

将棋界一のオシャレ。クラシック好き。プロ入り初戦から9連勝。前期B級2組を全勝で突破。現在B級1組でも昇級候補。

といえば?

そうです。我らが佐藤天彦七段です。

今回、その佐藤先生が書籍を執筆してくれました。

それがこちら!

タイトル:「佐藤天彦に学ぶ勝利へのプロセス ~順位戦全勝記~」

著作者名:佐藤天彦

価格:本体1,540円+税

発売日:2014年12月23日

やや長めのタイトルですが、佐藤先生の前期順位戦の勝局(つまり全部)を詳しく解説していただきながら、それを題材にして将棋の勝ち方を教えてもらおう、という内容です。

B級2組といえば若手、中堅、ベテランといろいろなプロがいるわけですが、そこで全勝するのは並大抵のことではありません。「将棋の勝ち方はアマヒコに聞け!」が本書のテーマです。

普通自戦記というと、ここで私はこう考えた、そしてこう指した、という自分目線の記述が多くなりますが、本書ではこの局面はこういう局面だから、こういう手を指すべきだというような客観的な記述がよく出てきます。

佐藤七段らしい論理的で明快な解説ですね。

例えば、桂得しているけど歩切れだから局面のバランスが取れている、という場面が出てくるのですが、そこでの記述はこうです。

「第9図の考え方として、歩を交換できるところを探すのが第一。現在、歩と桂の交換にもかかわらず、ぎりぎりで均衡が保たれている理由は『先手が歩切れであるから』の一点に尽きる。そうであれば現在の先手・桂、後手・歩の持駒の状況が先手・桂歩、後手・歩二になったときの差は決定的となる。桂1枚の得がよりクローズアップされることになるからだ。」

まるで数学の証明を聞いているかのような明快な論旨。佐藤先生の頭の良さが伝わってきます。

本書では横歩取りの将棋が何局か紹介されるのですが、書籍冒頭に横歩取りのミニ講座がついています。こんな感じです。

佐藤先生に教えてもらえば複雑な横歩取りの世界もすんなり分かります。

さて、今日は自戦記の中から特に私が感動した場面を一つ紹介したいと思います。

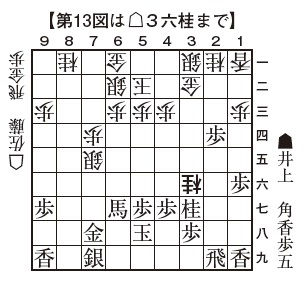

▲井上慶太―△佐藤天彦戦。横歩取り青野流から進んでこの場面です。

これなら狙いは私にも分かります!馬をどかして△6六桂が王手金取り!気持いいー。

佐藤七段も図で▲1一馬なら△6六桂といってます。

実戦は▲6七馬とかわしました。

何を迷うことがありましょうか?当然狙いの△6六桂・・・、と打ちたくなりますよね?

しかし実戦は△3六桂!!

まじ?そっち!?

我らがアマヒコ先生はこう言っています。

「6七馬は△6六桂用の場所。だが、△3六桂と打たれ4八への打ち込みを狙われたときは一番邪魔な配置になっている。このように相手の形を見て攻め方を変えるのが、囲いの急所を突くことになる。」

ははぁ。なるほどぉ。1秒たりとも考えなかった自分を恥じた私。

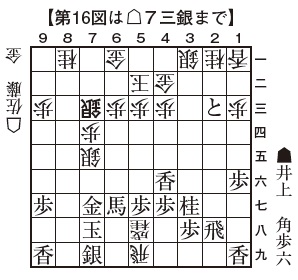

この将棋はこのあと佐藤先生が優勢になり、次の図は最終盤。

※5八の駒は成桂です。

今▲4六香と打ったところですが、これはのちに▲3四馬から4三の地点に殺到する狙いを秘めた逆転の布石。まぁ私ならよく分からないままにとりあえず△6九飛成として、そこから攻め合いに突入しそうです。

しかしそこは我らがアマヒコ先生。これぞ将棋の勝ち方!という手を教えてくれました。

みなさん分かりますか?シンキングターイム!チッチッチッチ・・・。

正解はここで△7三銀!!この手が決め手です。

後手の右辺に広大な逃げ道が!!

これで後手玉が相当詰まない形になりました。これが勝つ人の将棋ですか。

アマヒコ先生はこう言っています。

「△7三銀のような実戦的なテクニックは将棋を指す上で非常に重要で、同じ勝ちでもより安全に勝てる順があるのならば、そちらを選んだ方が全体としての勝率は上がる。」

確かに。

本書には解説中の随所にこのような優勢の将棋で勝ちを逃さない指し方、あるいは劣勢の将棋を跳ね返す考え方など、ためになるテクニックが満載です。

本書を読んで佐藤七段の「勝つ思考」をぜひ体得してください。

現在予約受付中です。