2019.08.12

Apple的目線で読み解く。ビジネスの現場におけるアップル製品の導入事例をレポート。

大丸松坂屋やパルコなどを傘下に持つJ.フロントリテイリングでは、働き方改革を加速するためにモバイルワーク、テレワークができる環境を整え始めている。上から強制するのではなく、複数のチームが議論する仕組みにしていることが成功の鍵となっている。

老舗百貨店の業務変革

J.フロントリテイリング株式会社(以下、JFR)は、大丸松坂屋百貨店やパルコなどを傘下に持つJ・フロントリテイリンググループの純粋持株会社だ。2007年9月に大丸と松坂屋という二つの老舗百貨店が経営統合することによってJFRは誕生した。

大丸の創業は1717年、そして松坂屋の創業は1611年と歴史は古く、100年余り前に百貨店へと変貌を遂げたあとも時代のニーズを的確に捉えながら、ビジネスモデルを進化させ続けてきた。しかし、人口減少、高齢化、グローバル化が進み、ライフスタイルや価値観が変化する中、ICTの進化がそれらの変化をさらに加速させており、JFRは再び歴史的な転換点を迎えている。そこで、JFRは小売業の枠を超えた事業構造への変革を行い、“マルチサービスリテイラー”としての成長へと大きく舵を切っている。

そのため、各グループ会社で個別に存在する情報システム部門を統括するグループデジタル戦略部がJFR本社内に設立された。そして、新しい企業グループへと変貌を遂げるためには、従業員の働き方や意識を変えていくことが重要であり、そのためにはデジタル時代にふさわしいワークスタイルの構築が必要だと考え、2018年1月の本社移転をきっかけに、業務に使用するIT環境の刷新にも乗り出した。

グループデジタル戦略部は、デジタルビジネス推進チーム、セキュリティチーム、インフラチーム、クラウドチーム、業務システムチーム、戦略・企画チーム、LTSチームから成り、約40名体制で業務推進している。グループデジタル戦略部インフラチームではどのようなインフラ構成にするかをセキュリティチームや各グループ会社の担当者と協議し、経営陣の承認を得て決定。企業全体のシステム導入や教育、研修などを担当し、そこから先の通常運用に関しては、各事業会社の情報システム部門に任せるという形を取っている。

JFRのWEBサイトには、同社が推し進めるICT戦略に関して詳しい説明がある。【URL】https://www.j-front-retailing.com/ir/strategic_policy/strategy_ict.php

重要になるモバイルワーク

本社移転に際して、大きなテーマになったのが「働き方改革」だった。働き方改革の主眼は、「いつでも、どこでも仕事ができる」ことであり、モバイルワークやテレワークなどを可能にしなければならない。そこで、まずJFRではオフィスのレイアウトを根本から大きく変えて、フリーアドレス制を実施。そして、それに伴い、社内のコミュニケーションの方法も変えた。

「従来は、デスクの上に置かれた固定電話、そして営業職などにはフィーチャーフォンを配付していました。また、百貨店の売り場担当者にはPHSを内線電話として使ってもらっています」(経営戦略統括部 グループデジタル戦略部 井関典克氏)

しかし、人は毎日入れ替わるのに、固定されている電話はフリーアドレスにそぐわない。そこで、1600台のiPhoneを導入することで固定電話の数を減らし、電子メールやメッセージ、各種アプリケーション等を活用したモバイルワークをスタートさせた。

また、従業員が利用するコンピュータにも大きなメスを入れた。従来は、多くの企業と同じようにウィンドウズPCを業務端末として配付していたが、グーグルのクロームブック(Chromebook)への切り替えを決めた。JFRでは、もともと基本業務ツールとしてグーグルのGスイート(G Suite)を使っていたため、Gスイートとシームレスに連携でき、生産性を高めることができるクロームブックを採用したのだ。

現在ウィンドウズPCはまだ4000台規模で残っているものの、すでに1100台程度クロームブックが導入されている。そして、今後可能な限りクロームブックに置き換える計画だ。一部、特定の環境やアプリケーションをどうしても使いたいデザインや開発関係の部署にはMacも部分的に導入している。

「クロームブックやMacのほかに、iPadも積極的に導入しています。百貨店の一部売場では、販売員が接客する際の販売補助ツールとして活用しています。また、本社の役員や各店舗の店長はiPadを利用して、ペーパレス会議をするほか、仮想デスクトップサービスを利用して外出先からリモートで業務を行ったりしています」

ウィンドウズPCを前提としたIT環境から、ノートブックやタブレットを主体とし、Gスイートをはじめとするクラウドサービス、そして各種モバイルアプリケーションを活用し、働き方の柔軟性と生産性の向上を叶えるワークスタイルを実現する環境を一気に構築していったのだ。

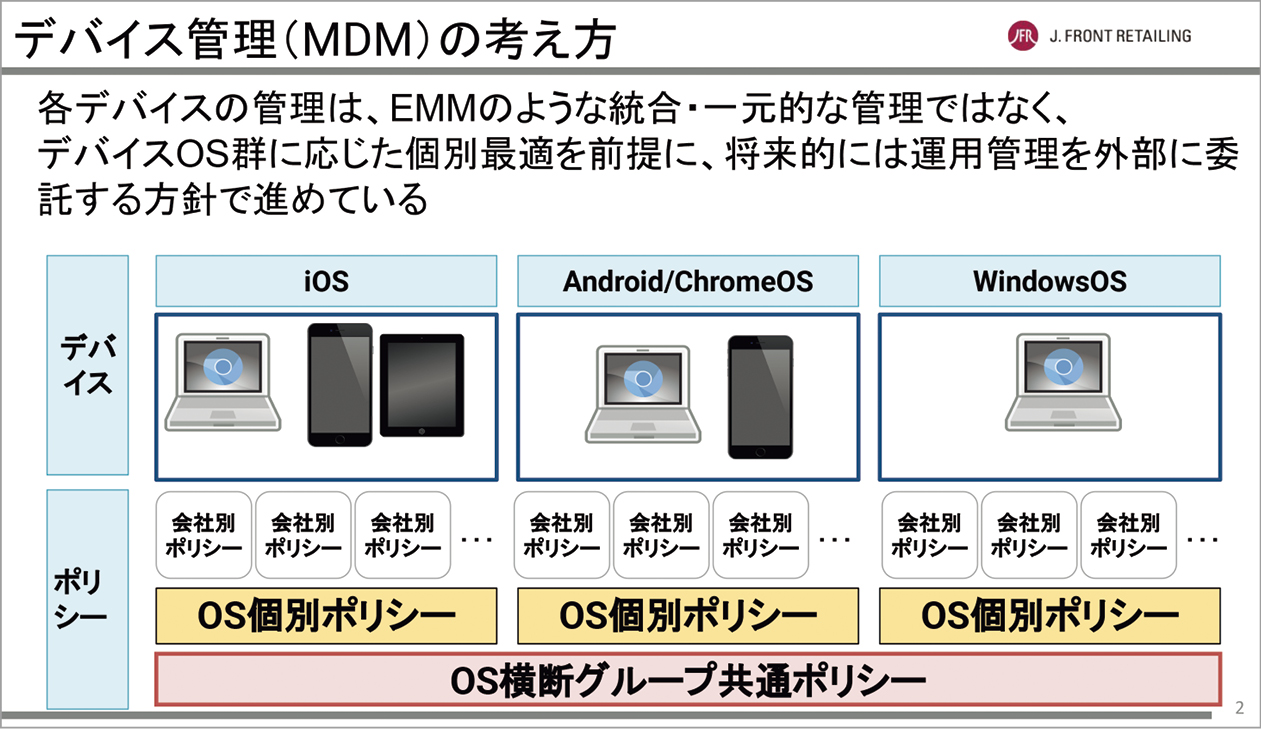

EMMではなく個別にMDM

こうしたモバイルワークを実現するうえで重要となるのが、デバイスの管理である。ウィンドウズPCは今後減らしていくとはいえ、それでも一部は残っており、それに加えクロームブック、Mac、iPhone、iPadというOSの異なるデバイスが多数存在する。OSが違えば、それぞれ管理手法も異なるし、端末のセキュリティ対策やアップデート作業もそれぞれ必要だ。また、モバイルワークを可能にすれば、常に端末の紛失や盗難の可能性があり、そうした事態に備えて端末をリモートでロック、ワイプなどができる体制なども取っておかなければならない。

「ウィンドウズPCを業務端末として配付していたときはMDM(モバイルデバイス管理)ツールなどは導入しておらず、コンピュータデバイスは社外への持ち出しを原則禁止していただけでした。しかし、モバイル前提の働き方においては従業員に安全に端末を使ってもらうために、企業としてしっかりとしたセキュリティ対策が必要です。今回のデバイスの転換に伴い、グループデジタル戦略部でもっとも深く検討を行った点です」(井関氏)

このように多岐にわたるデバイスを管理する手法として、EMM(Enterprise Mobility Management)が近年注目されている。EMMは、複数OSのデバイスを一括で管理することができ、なおかつアプリなどのコンテンツの管理も行うことができる。MDMの進化版、あるいはオールインワンMDMなどと言われることもあり、これ1つあれば、企業で管理すべきデバイスをまとめて管理できるというものだ。

一方で、OSごとにMDMを導入して、個別管理をするという考え方もある。

「すべてのOSを1つのEMMで統合管理するのか、それとも各OSごとに最適なMDMツールを使って個別管理をするのか。私たちが選んだのは、後者の個別管理です。なぜなら、すべてのOSを1つのEMMで統合管理しようとすると、やはりどこかで帯に短し、たすきに長しといったことが起きてしまう。社内ポリシーに基づいてしっかりと管理をしようとすると、このOSのこの部分はあきらめなければならないということが出てきまうのです」(井関氏)

「スマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスに関しては、OSが異なったとしていても統合的なEMMで管理できると思います。しかし、クロームブックやMacなどのコンピュータに関しては、現在のEMMではきめ細かいところまで管理ができず、個別管理でないと難しいという印象を持っています」(経営戦略統括部 グループデジタル戦略部 佐藤知武氏)

たとえば、 EMMによる統合管理で問題になるのは、ゼロデイ対応への不安だ。各OSはそれぞれのスケジュールでアップデートがされていくため、各OSに最適化されたMDMでは、アップデート後すぐに対応する「ゼロデイ対応」が一般的になっている。しかし、複数のOSを統合管理するEMMではゼロデイ対応は難しいケースが多い。EMMの次の定期アップデートまで待たなければならないということもある。

これが、いわゆるバージョンアップ的なものであれば、EMMが対応するまでバージョンアップを止めることで対応できるが、セキュリティアップデートなどの場合は即日対応しなければ事故につながりかねない。

JFRが現在使用している機器は3系統。それぞれに個別MDMで管理をしている。そのほうが細かいポリシー設定が可能になり、将来的に運用管理を外部委託するときもしやすくなるからだ。WindowsOSは減少させていく方向で考えている。

もう1つが管理体制の問題だ。

「当社の各グループ会社には情報システム部門が存在するとはいえ、人数が多いわけではありません。よって、将来的には、ヘルプデスクサービスやMDMの管理運用を外部委託することも視野に入れておく必要があります。このときも、個別OSごとの管理であるほうが、外部委託がしやすいというメリットがあります」(井関氏)

また、JFRでは将来のセキュリティポリシーへの対応という観点も重要視した。MDMを選定するときに、現在のセキュリティポリシーを満たしているものではなく、長期間にわたってJFRのセキュリティポリシーを満たしてくれるものという視点で選定を行ったのだ。

たとえば、シングルサインオンや多要素認証、IDライフサイクル管理機能をクラウドで提供するIDaaSサービスが現在注目を浴びつつある。有名なOkta(オクタ)などを使うと、Gスイートやオフィス365などのクラウドサービスへログインするためのID/パスワードをオクタに登録することでシングルサインオンが実現でき、アカウント管理やログインプロセスが効率化される。このような機能を採用しようとしても、一般的なEMMでは対応していないことが多い。

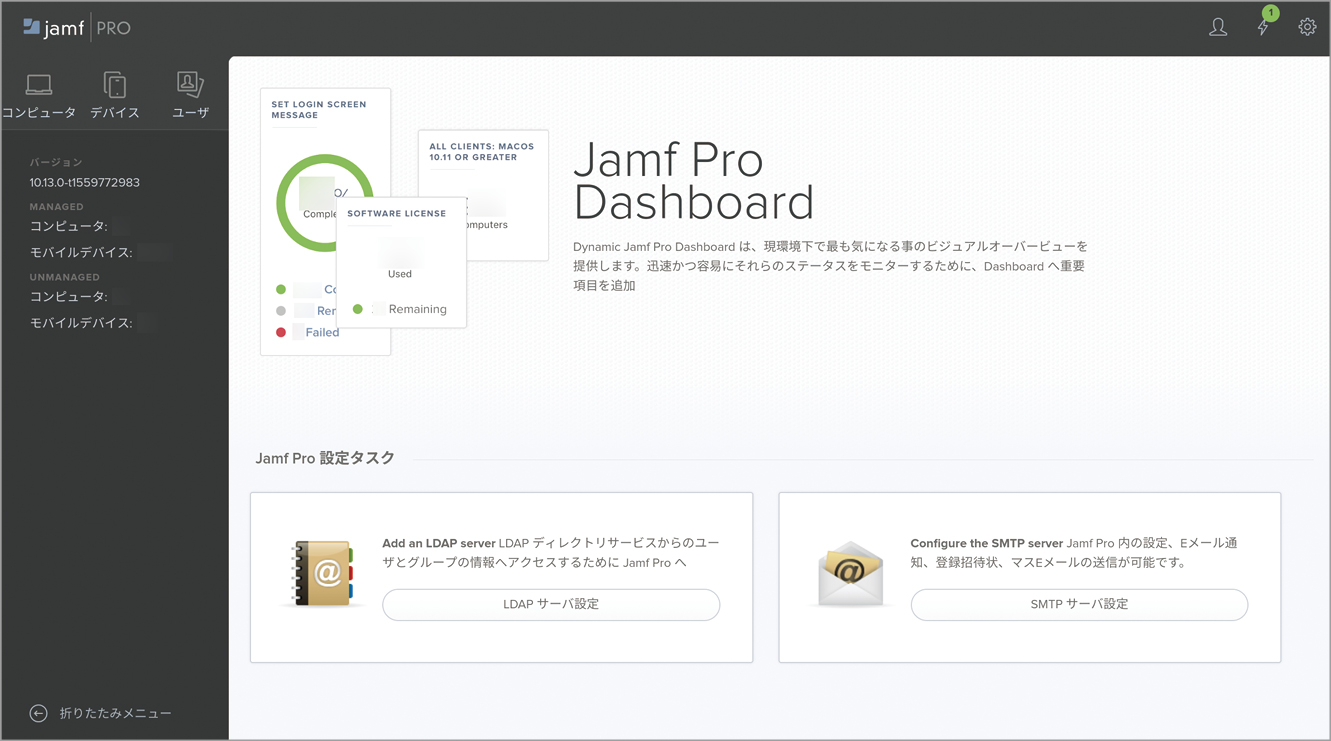

「OSの深いレベルまでの管理に対応したMDMは、基本的にそのOSを開発した企業、あるいは非常に近い位置にいる企業が開発したものです。今後、将来的にさまざまな取り組みをしていくうえでは、こうしたMDMを採用するほうが望ましい。その観点でクロームブックにはグーグルのMDMを、Mac、iOSデバイスにはアップルに近い位置にいるジャムフ社のジャムフ・プロを選びました。もちろんユーザインターフェイスや操作体系が異なるため、それぞれを理解して覚えなければなりませんが、結果的にこちらのほうが管理コストも下げることができると思っています」(井関氏)

ソリューション層は自由度を

百貨店事業が中心のJFRでは現場のニーズは多岐にわたる。売り場スタッフ、外商スタッフ、企画部門スタッフでデバイスに求めるものは大きく異なるし、同じ百貨店内でも売り場によって求めるものは変わる。このような多様なニーズに応えるためにも、ジャムフ・プロは「JFRにマッチしていた」と感じたという。

というのも、情報システム部門には現場から「こういうアプリケーションやソリューションを使いたい」という要望が日々寄せられる。一般的な企業では、そのような要望があると、情報システム部門がセキュリティ検証を行い、各デバイスへのインストール作業をするか、現場でインストールしてもらうために、導入マニュアル、設定マニュアルを作成しなければならない。さらには、ヘルプデスクも用意しなければならない。情報システム部門の負担は大きくなる。

これがジャムフ・プロでは、検証済みのアプリケーションをメニュー化しておけば、従業員にセルフインストールしてもらうことができる。管理部門の手間を減らすことができ、同時に現場の多様なニーズに応えることができるのだ。

グループデジタル戦略部の基本的な考え方は、「セキュリティをしっかりと担保したうえで、現場が考えた施策をすぐに打てるインフラ」の構築を目指すというものだ。

「お客様を相手にするビジネスをしているのですから、現場が迅速に対応できるということが何よりも大切だと考えます。旧態依然としたインフラのままでは、現場がこうしたいというときに、待たせることになってしまいます。それではスピード感が出ず、お客様へ新しい価値を提供できません。インフラはセキュリティがしっかりしていて、その上のアプリケーションレベルでは自由に動けるというのが理想形です」(井関氏)

JFRのデバイス変革の根底にあるのは「働き方改革」=効率的な働き方、自由度の高い働き方だが、経営陣がトップダウンで「こう働きなさい」と押しつけるようなものではないという。

「私たちインフラチームがやるべきことは、セキュリティを担保したうえで自由度の高いインフラを構築することです。それを使って、まずJFRの従業員が新しい働き方を行っていく。そして、その姿を見て、グループ会社の人たちへも浸透していくというのが理想です」(佐藤氏)

そのため、グループデジタル戦略部インフラチームの仕事の多くは、新しいソリューションの検証に費やされているという。常に先端的なソリューションの情報収集をして、JFRの業務にマッチするものなのか、既存システムとマッチするものなのかを検証している。

驚くべきなのは、グループデジタル戦略部の圧倒的な速度感だ。インフラ改革のきっかけとなったのは、2018年1月の本社移転のとき。そこからわずか1年半で旧態依然としたデスクの上のパソコン中心の働き方から、どこでも仕事ができるモバイルワークの働き方へ、そして未来を変える新しいソリューションの導入にまで加速しているのだ。

JFRは「くらしの『あたらしい幸せ』を発明する」をグループビジョンに掲げ、働く一人一人がグループビジョンを実現するために「グループ理念」となる5つの考え方を大切にしている。グループデジタル戦略部の取り組みは、こうした会社全体の経営理念に基づくものだ。

異分子結合の効果

JFRで働き方改革とともにキーワードになっているのが「異分子結合」だ。百貨店というと「この道何十年」というベテラン社員で構成されているようなイメージを持ってしまうが、この数年でキャリア採用の人が急速に増えている。外から新しい風が吹き始めているのだ。

グループデジタル戦略部インフラチームの5人も、1人は店舗企画部門、2人はグループ会社の情報システム部門からの異動だが、2人はキャリア採用で、しかもバックグラウンドの異なるエンジニアだ。これが非常にいいチームづくりに役立っているという。

「5人のバックグラウンドが異なりますので、さまざまな視点から検討することができるのです。1つの課題に対して、常に複眼的な視点で議論ができていることは、働き方が多様化するうえでなくてはならないことです。また、現在はOSやデバイス、テクノロジーが急速に進化しています。その状況で、過去こうだったからこうでいいはずという考え方では、時代に置いていかれてしまうと感じています」(井関氏)

この4月にグループデジタル戦略部に新たに加わったメンバーである林祥子氏に話を聞くと、JFRに転職して驚くことばかりだという。

「以前いた会社は自社インフラに関しては、新しい技術の導入に消極的でした。検証やチューニングに長期間かけることもあり、新製品・サービスの導入がメーカーリリースの数年後ということもしばしばでした。一方で、JFRは新しい技術を積極的かつスピード感を持って検証・導入しようとする。最初は追いついていくのが大変だと感じたほどです」(経営戦略統括部 グループデジタル戦略部 林祥子氏)

異分子結合のチームが、最適解に最短距離でたどり着けるスピード感を生んでいることが、JFRの大きな強みになっている。また、グループデジタル戦略部はインフラの構成を策定して導入までを担当し、各事業会社の情報システム部門がその後の運用を担当するのが基本だが、この構成もうまく機能している。「考えるインフラチーム」と「運用するインフラチーム」が分離していることで、新しいテクノロジーを積極的に取り入れやすくなっているからだ。

さらに、JFR内のチーム構成にも異分子結合の効果が生まれている。インフラチームとは別に、部内にはセキュリティポリシーなどを決めるセキュリティチームも存在している。グループ会社の情報システム部門からは「このようなソリューションを導入したい。デバイスをこう使いたい」という要望が次々と出てくるが、自由度の高い活用方法というのは得てして、セキュリティ上微妙な問題を生じることが多く、セキュリティ担当としては否定的な反応をせざるを得ないことがある。一般的にはユーザサイドと管理サイドが衝突をして、議論が進まないということになりがちだ。

しかし、JFRの場合は、事業会社システム部門・インフラチーム・セキュリティチームという3者で議論をすることになる。

「私たちインフラチームはユーザ部門のことを理解でき、セキュリティチームのことも理解できる。インフラチームがバランサーの役割をすることで、三者が一緒になって最適解を考えることができています。この体制はものすごくうまくいっているなと感じています」(井関氏)

多くの企業で、大きな改革をするときは、社長やCEO直属の特命チームを立ち上げ、強権的に改革をしていくという方法をとることが多い。会社を大きく変えるときには、そういう豪腕を振るうことも必要だろう。

しかし、JFRでは現場の自律性を活かしながら、働き方を大きく変えていくために、JFRは常に複数のチームが議論をして前に進む組織配置を戦略的に採用している。そうした社風から生まれるデジタル戦略や働き方改革、そして企業変革は、日本に多くある伝統企業にとって多いに学ぶところがあると思う。

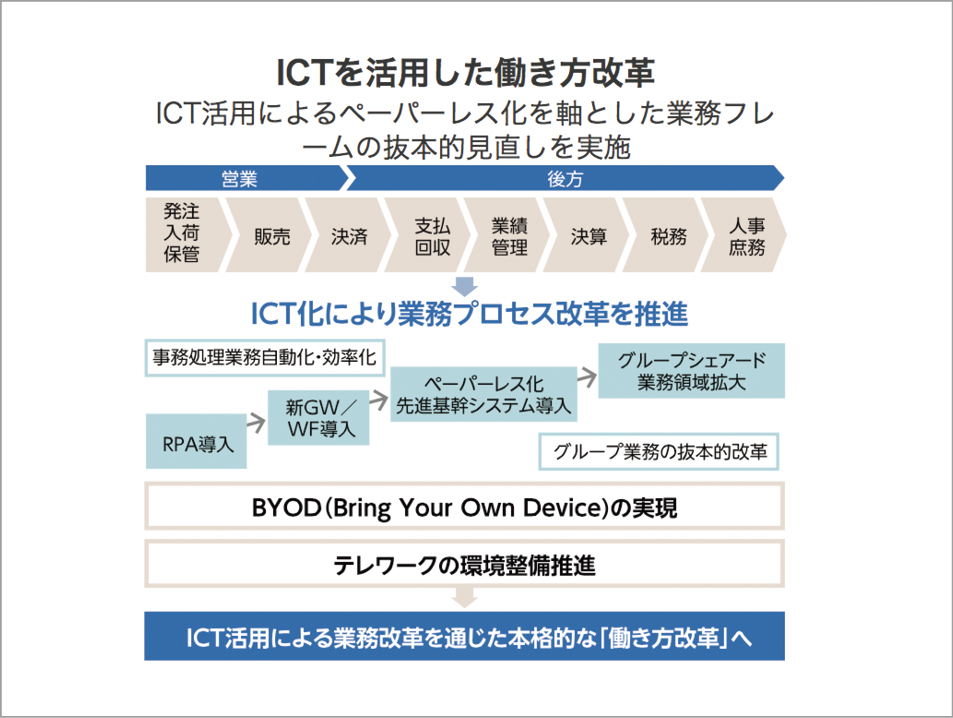

JFRでは、ICTを活用した「働き方改革」の実現に向け、RPA(ロボテック・プロセス・オートメーション)の導入を進めている。これは、JFR、大丸松坂屋百貨店、JFRサービスの3社において、経費精算や会計データのダウンロード・集計、データの照合・突合、業績管理表の作成・システムへの入力など、定型的な業務を対象として抽出し、RPA化に取り組んでいくもの。また、この取り組みを活かしながら、業務のペーパーレス化の推進やBYODの実現、テレワークの環境整備などにも取り組む。

J.フロントのココがすごい!

□Chromebook、Mac、iPhone、Androidを各OSに最適なMDMで管理する

□セキュリティを担保したうえで自由度の高いインフラを構築する

□異分子結合のチームが、最適解に最短距離でたどり着けるスピード感を生む