2018.12.26

Apple的目線で読み解く。医療の現場におけるアップル製品の導入事例をレポート。

2018年9月のスペシャルイベントで発表され、話題になったApple Watchの「心電図(ECG)」機能。この機能には、仕様やリリースのタイミング、そもそもなぜ心電図なのかなど、未だ謎が多い。生体情報モニタリングの第一人者とともに、新モデルに込められたAppleの狙いを読み解いてみよう。

首を傾げた目玉機能

2018年9月に開催された恒例のアップルのスペシャルイベント。そこでついに発表されたアップルウォッチ・シリーズ4の目玉機能を見て、首を傾げた人も多いかもしれない。デザインが改良され、大きくなった画面とともに挙げられたのは「ECG」の3文字。「Electrocardiogram」、つまり「心電図」だったからだ。

スマートウォッチ開発においては、グーグルやサムスンなどの世界的なメーカーが熾烈な競争を続けている。また、アクティビティトラッカーとしては、フィットビットやガーミンの台頭も著しい。その最中に発表する機能が心電図だったという事実は、かねてからささやかれてきたアップルの医療分野進出の本気度を示すものともいえる。

しかしこの機能は、現時点では日本では使用できない。お膝元の米国でも、提供予定は2018年内とされ、正式なアナウンスがない状態だ。そこで本稿では、謎の多いこの心電図機能について、すでに判明している仕様、配信時期が未定の理由、そしてアップルの意図について、専門家の見解を紹介しながら分析する。

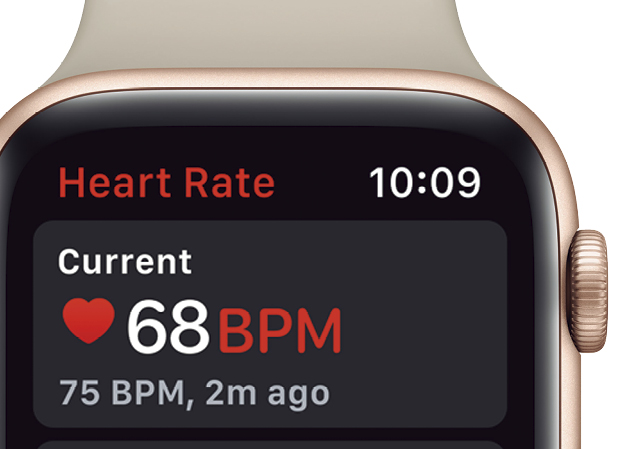

新モデルの心拍センサは2種類。第2世代の光学式心拍センサと、電気心拍センサだ。電気心拍センサを形成している電極は、デジタルクラウンと背面のクリスタル。これら2つの電極により、指と手首から直接、心電図を測定することができるようになっている。

2018年9月12日(日本時間13日深夜2時)に開催されたAppleのスペシャルイベント。Apple Watch Series 4のほか、iPhone XS/XS Max/XRの3機種が発表になった。

新しい「ECG」アプリケーションを使って心電図を取ることができる電気心拍センサを搭載するApple Watch Series 4。「ECG」アプリが日本でリリースされるかについてのアナウンスは現状ない。

使い方はいたって簡単だ。ユーザはデジタルクラウンに触れてから、30秒後には心電図の解析結果を受け取ることができる。解析結果は「正常」から、重大な病気につながることのある「心房細動の兆候」などに分類。すべてのデータはアプリに保存され、医師と共有することも可能だという。

また、関連するが、watchOS 5を搭載したアップルウォッチは、常時バックグラウンドで心臓の鼓動を分析している。そこで不規則な心臓の鼓動など、前述した心房細動の兆候が検知されると、通知が送られる。ほかにも、心拍が特定の範囲を超えて上下すると、ユーザに注意を呼びかける機能もある。

報道によれば、イベントには同国内で権威のあるアメリカ心臓協会の会長で心臓専門医のアイバー・ベンジャミン博士が登壇。「アップルウォッチ・シリーズ4のように、心臓に関する詳しい情報の提供を追求する製品は、心臓病の早期発見や治療の役に立つだろう」と述べた。

このように、期待を持って迎えられている理由の1つとして、心電図機能が同国で医薬品などの承認をする機関である米国食品医薬品局(FDA)の承認を得ていることが挙げられる。つまり、アップルウォッチの新モデルは、アメリカでは「医療機器」になったと言えるのだ。

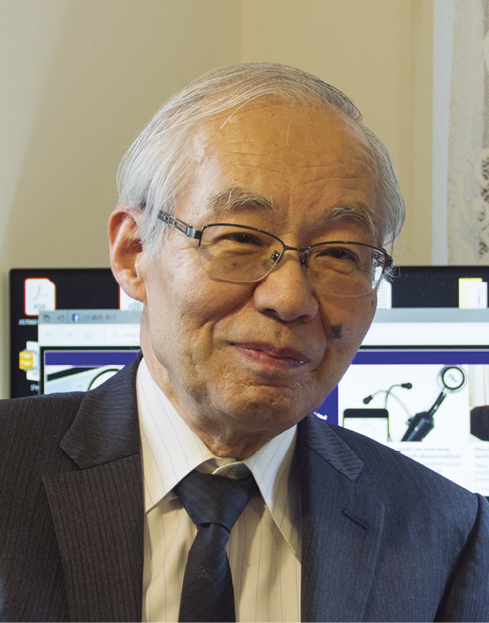

日本光電工業株式会社、コントロンインスツルメンツ株式会社を経て、現在ケイ・アンド・ケイジャパン株式会社および株式会社GM3の代表取締役を務める久保田博南氏。医工連携推進機構理事、日本医療機器学会誌編集委員、ISO委員、サイエンスライター。【URL】http://www.kandkjapan.com/

不可解なスケジューリング

ところで、このFDAの承認は「デノボ(De Novo)」という申請方法によって行われた。デノボとは、過去に類似する製品が存在しない場合の分類。そしてここにこそ、不可解なスケジューリングの原因があると見る専門家もいる。医工連携推進機構理事でケイ・アンド・ケイジャパン代表取締役社長の久保田博南氏だ。

「通常、類似品がない新規品の場合、“クラスⅢ”と呼ばれる分類になって、承認期間などを含めて大ごとになります。しかし、今回はデノボに分類されたことにより、私の知る限りはじめてのスピード感で承認が下りました。これは、 アップルの交渉力の強さと見ることもできるでしょう」

久保田氏によれば、アップルがFDAに新モデルの申請をしたのは2018年8月13日。そして認可日はスペシャルイベントの直前の9月11日だ。わずか1カ月にも満たないスピード感は同国でも異例であり、「発表にあわせて承認が下りるようにアップルがFDAに働きかけたとも考えられます」(久保田氏)。

一方で、このようなイレギュラーな承認によりスケジュールが乱れ、肝心のアプリの開発が間に合っていないと見る専門家もいる。とはいえ、アップルは年内にアプリを配信する予定を変更しておらず、本稿執筆時点の11月上旬から、近いうちに何らかの発表があることは確実だろう。

気になるのは日本での配信スケジュールだ。久保田氏は日本でも心電図機能がリリースされるかについては「五分五分よりは上の確率(でリリースされる)」と分析する。目玉機能にもかかわらず、辛い評価にも思われるが、その理由は本連載でも繰り返し指摘してきた、日本の医療ビジネスの難しさにある。

「アメリカでは前例がない製品のほうが承認が速い。しかし、日本はその逆です。ジェネリック医薬品がわかりやすいですが、新薬をいちから開発するよりもずっと速く承認される。一方、新薬は臨床試験などを実施して、長い時間をかけてようやく承認される。同じことは医療機器にも起きています」

もちろん、命にかかわる薬などは、慎重に慎重を重ねるべきだが、「医療機器、特にアップルウォッチのように健康へのリスクが大きくない製品については、もっと融通を利かせてもいいのではないか」というのが、久保田氏の意見だ。時間がかかる場合「1年以上承認されないこともあり得る」と見る。

世界的企業の1つに数えられるアップルの強権は、硬直化した日本の医療ビジネスの仕組みを壊せるか。新モデルのアップルウォッチは、ある意味で日本の医療ビジネスそのものの今後を占う試金石でもある。そう考えると、久保田氏の「五分五分よりは上」という見立ては、やや心配ともいえるかもしれない。

プロダクトが普及するということ

自身も生体情報モニタ開発の第一線で活躍してきた久保田氏は、ウェアラブルデバイスへの心電図機能搭載を「隔世の感がある」と評価する。「今まで医療機関でしかできなかったことがどこでもできるようになる。救われる人もいるはずです」(久保田氏)。しかし、実際に普及するかは「未知数だ」と続ける。

「これから需要が増すのは確かでしょう」と見込む久保田氏。一方、この新機能への反響には、特に若い世代を中心に「今ひとつメリットを感じられない」という声も聞かれる。久保田氏の言うように、需要が増すのはこれから。特に健康リスクの高まる世代への訴求が重要になることは容易に見てとれる。

目玉の1つとして、決して若者向けではない機能を発表したアップル。同社の製品が幅広く受け入れられてきたことで、方針の転換が必要になってきたともいえる。アップルがかねてから医療分野への関心を示してきたのは、自社の製品が行き渡ったあとのことを見越した、先見の明によるものだったのだろうか。

Apple Watchの「心電図」機能のココがすごい!

□デジタルクラウンに触れて30秒後には心電図を表示

□バックグラウンドで危険な心臓の状態を察知して警告

□アメリカでは異例のスピードでFDAに承認