2017.08.24

【将棋入門 対局してみよう1】裸玉に挑戦

これまでに、駒の動かし方と玉の詰まし方について学びました。

基本ルールと、ゲームのゴールについて学んだことになります。

それでは実際の対局はどのような流れで行われるのでしょうか?

この章では、駒を動かしながら玉を詰ますまでの流れを学びます。

お得で気軽に参加できる将棋大会『第6回 将棋情報局最強戦オンライン』11月13日開催! エントリー受付中

【ルールを覚えたら対局してみよう】

対コンピュータ無料対局機能『将棋ひろば』

まずは裸玉の実戦を学ぶことで、対局が始まってから終わるまでの流れを感じ取って下さい。

裸玉とは、強いほうが玉一枚だけで戦うハンデ戦です。なお、このように強いほうが駒を減らして戦うハンデ戦のことを「駒落ち」と言い、強いほうの対局者を上手(うわて)、弱いほうの対局者を下手(したて)と言います。

ルールをしっかり覚えて飛車と角をうまく使えれば勝てるようになります。

まずは裸玉で勝てるようになることを目指しましょう。

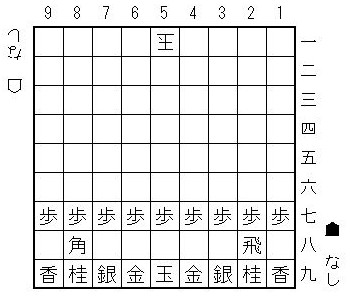

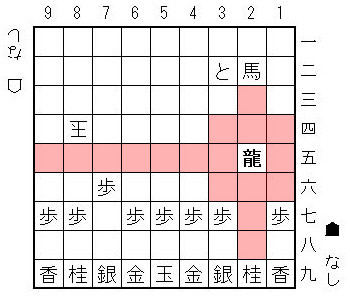

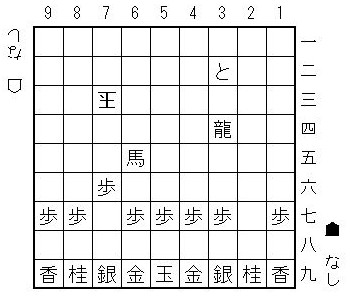

第1図が並べ始めの図です。上手は玉一枚です。

なお、駒落ちの場合は、上手から指し始めるのがならいです。

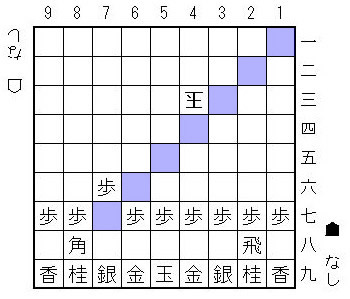

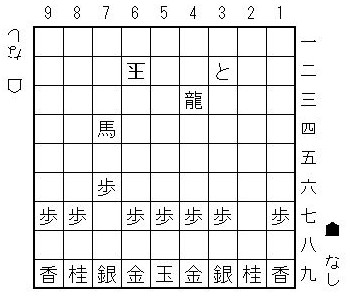

第1図からの指し手

△4二玉 ▲7六歩 △4三玉(第2図)

裸玉は、飛と角を使えば相手の玉を詰ますことができます。どうやって使っていくかを見ていきましょう。

まずは角を活用するために▲7六歩と角の斜め上の歩を動かします。

この1手で、角の利きが一気に敵陣まで届いたのを確認してください。この手は、裸玉だけではなく、通常の対局でも最初に指されることがもっとも多い手です。

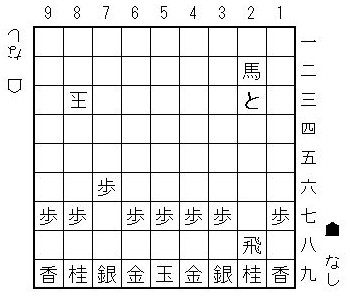

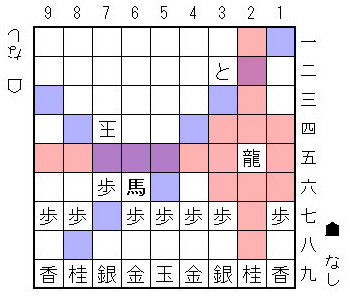

第2図からの指し手

▲2二角成(第3図)

角を動かせるようになったら、次に大事なことは角を成ることです。

▲2二角成と敵陣に動かすことで成ることができました。これで角が馬にパワーアップし、一歩前進です。(「成り」がわからない方はこちら)

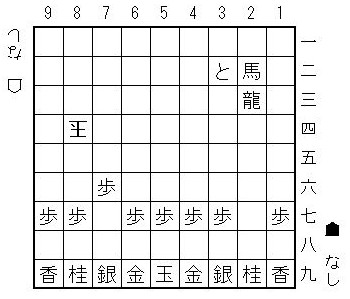

第3図からの指し手

△5三玉 ▲2六歩 △6三玉 ▲2五歩

△7三玉 ▲2四歩 △8三玉 ▲2三歩成(第4図)

馬ができたら、次はもう一つの大駒、飛が成るための準備を進めましょう。

飛の前にある歩をズンズンと進めていきます。三段目まで進めれば歩もと金に成ることができます。

その間、玉しか戦力がない上手は、せめて遠くに逃げることぐらいしかできません。

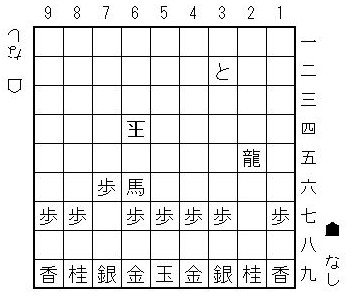

第4図からの指し手

△7三玉 ▲3二と △8三玉 ▲2三飛成(第5図)

歩が成ると、金と同じ動きになります。▲3二とと動かして飛が成るスペースを作ってあげて、ついに飛も成り込むことができました。しかも龍の利きで王手になっています。

第5図からの指し手

△8四玉(第6図)

龍と馬ができたら、この2枚の駒を使って玉を追いつめていきましょう。

この2枚の駒だけでスムーズに相手の玉を詰ませることができれば裸玉は卒業。そして将棋の勝ち方の第一歩を身につけたことになります。

ここでの指し方が大事です。

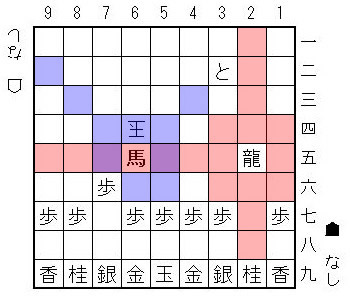

第6図からの指し手

▲2五龍(第7図)

「玉は下段に落とせ」という格言があります。

(下段とは、相手にとって下のほうという意味、つまり、この図では上のほうに追いつめていくことを表します)

これは常に役に立つ大事な考え方ですので、しっかり頭のなかに入れておいてください。

▲2五龍と指すことで、相手の玉がこれ以上上に逃げることができなくなり、動きが制限されたことがお分かりいただけたでしょう。

第7図からの指し手

△7四玉(第8図)

龍の力で玉の動きを制限することができました。ここでもう1枚の大駒、馬にも活躍してもらいましょう。龍と馬の2枚で相手玉を追いつめていくのです

第8図からの指し手

▲6六馬(第9図)

馬が出動します。

第9図からの指し手

△6四玉(第10図)

△6四玉と横に動いた局面。次の手は重要です。馬を使ってさらに相手玉を追いつめてください。

第10図からの指し手

▲6五馬(第11図)

▲6五馬と、相手玉に正面からぶつかっていくのが非常に大事な手です。玉に取られてしまいそうで怖いですが、もし△6五同玉と取られたら、龍で取り返すことができますね。よって上手は取ることができず、逃げ出すよりないのです。

このように、取られても取り返すことができて大丈夫なときは、駒をドンドンぶつけていく

という考え方は非常に重要です。

第11図からの指し手

△6三玉 ▲3四龍 △7三玉(第12図)

上手の玉は一歩後退するよりありません。そこで▲3四龍と龍を一歩前進させましょう。これでまた上手玉の動きは制限されました。第7図の考え方と同様です。△7三玉とした第12図、馬を使ってさらに追い詰める方法は、もうおわかりですね。

第12図からの指し手

▲7四馬 △7二玉(第13図)

そう、▲7四馬と、相手玉の真上からぶつかっていきましょう。これでさらに追い詰められます。なお、▲6四馬としてしまうと、△8四玉と上に逃げられてちょっとやっかいです。気をつけましょう。

△7二玉と逃げた後の追い方もすでに学びました。もう一度考えてみましょう。

第13図からの指し手

▲4三龍△6二玉(第14図)

玉が下に落ちたら、その一つ上に進めないように龍を一段前に進ませるのが大事な手です。いよいよ上手玉の逃げ道がなくなってきました。

第14図からの指し手

▲6三馬 △6一玉 ▲5二龍 △7一玉(第15図)

これまで学んだ通り、馬をぶつけて玉が下に逃げたところで龍を一段前に進ませます。一歩ずつ上手玉を追いつめ、ついに一段目まで落とすことができました。さあ、トドメを刺しましょう。

第15図からの指し手

▲7二馬(詰み上がり図)

これ以上玉は後ろに下がることはできません。

これで詰みになることはもうおわかりでしょう。

実際に練習してみたい方は、こちらをどうぞ

ハム将棋

裸玉からコンピュータとの対戦をすることができます。

ここで学んだ方法でいつでもコンピュータに勝てるようになれば、裸玉は卒業です。

【ルールを覚えたら対局してみよう】

対コンピュータ無料対局機能『将棋ひろば』

お得で気軽に参加できる将棋大会『第6回 将棋情報局最強戦オンライン』11月13日開催! エントリー受付中

対コンピュータ無料対局機能『将棋ひろば』

まずは裸玉の実戦を学ぶことで、対局が始まってから終わるまでの流れを感じ取って下さい。

裸玉とは、強いほうが玉一枚だけで戦うハンデ戦です。なお、このように強いほうが駒を減らして戦うハンデ戦のことを「駒落ち」と言い、強いほうの対局者を上手(うわて)、弱いほうの対局者を下手(したて)と言います。

ルールをしっかり覚えて飛車と角をうまく使えれば勝てるようになります。

まずは裸玉で勝てるようになることを目指しましょう。

第1図が並べ始めの図です。上手は玉一枚です。

なお、駒落ちの場合は、上手から指し始めるのがならいです。

第1図からの指し手

△4二玉 ▲7六歩 △4三玉(第2図)

裸玉は、飛と角を使えば相手の玉を詰ますことができます。どうやって使っていくかを見ていきましょう。

まずは角を活用するために▲7六歩と角の斜め上の歩を動かします。

この1手で、角の利きが一気に敵陣まで届いたのを確認してください。この手は、裸玉だけではなく、通常の対局でも最初に指されることがもっとも多い手です。

第2図からの指し手

▲2二角成(第3図)

角を動かせるようになったら、次に大事なことは角を成ることです。

▲2二角成と敵陣に動かすことで成ることができました。これで角が馬にパワーアップし、一歩前進です。(「成り」がわからない方はこちら)

第3図からの指し手

△5三玉 ▲2六歩 △6三玉 ▲2五歩

△7三玉 ▲2四歩 △8三玉 ▲2三歩成(第4図)

馬ができたら、次はもう一つの大駒、飛が成るための準備を進めましょう。

飛の前にある歩をズンズンと進めていきます。三段目まで進めれば歩もと金に成ることができます。

その間、玉しか戦力がない上手は、せめて遠くに逃げることぐらいしかできません。

第4図からの指し手

△7三玉 ▲3二と △8三玉 ▲2三飛成(第5図)

歩が成ると、金と同じ動きになります。▲3二とと動かして飛が成るスペースを作ってあげて、ついに飛も成り込むことができました。しかも龍の利きで王手になっています。

第5図からの指し手

△8四玉(第6図)

龍と馬ができたら、この2枚の駒を使って玉を追いつめていきましょう。

この2枚の駒だけでスムーズに相手の玉を詰ませることができれば裸玉は卒業。そして将棋の勝ち方の第一歩を身につけたことになります。

ここでの指し方が大事です。

第6図からの指し手

▲2五龍(第7図)

「玉は下段に落とせ」という格言があります。

(下段とは、相手にとって下のほうという意味、つまり、この図では上のほうに追いつめていくことを表します)

これは常に役に立つ大事な考え方ですので、しっかり頭のなかに入れておいてください。

▲2五龍と指すことで、相手の玉がこれ以上上に逃げることができなくなり、動きが制限されたことがお分かりいただけたでしょう。

第7図からの指し手

△7四玉(第8図)

龍の力で玉の動きを制限することができました。ここでもう1枚の大駒、馬にも活躍してもらいましょう。龍と馬の2枚で相手玉を追いつめていくのです

第8図からの指し手

▲6六馬(第9図)

馬が出動します。

第9図からの指し手

△6四玉(第10図)

△6四玉と横に動いた局面。次の手は重要です。馬を使ってさらに相手玉を追いつめてください。

第10図からの指し手

▲6五馬(第11図)

▲6五馬と、相手玉に正面からぶつかっていくのが非常に大事な手です。玉に取られてしまいそうで怖いですが、もし△6五同玉と取られたら、龍で取り返すことができますね。よって上手は取ることができず、逃げ出すよりないのです。

このように、取られても取り返すことができて大丈夫なときは、駒をドンドンぶつけていく

という考え方は非常に重要です。

第11図からの指し手

△6三玉 ▲3四龍 △7三玉(第12図)

上手の玉は一歩後退するよりありません。そこで▲3四龍と龍を一歩前進させましょう。これでまた上手玉の動きは制限されました。第7図の考え方と同様です。△7三玉とした第12図、馬を使ってさらに追い詰める方法は、もうおわかりですね。

第12図からの指し手

▲7四馬 △7二玉(第13図)

そう、▲7四馬と、相手玉の真上からぶつかっていきましょう。これでさらに追い詰められます。なお、▲6四馬としてしまうと、△8四玉と上に逃げられてちょっとやっかいです。気をつけましょう。

△7二玉と逃げた後の追い方もすでに学びました。もう一度考えてみましょう。

第13図からの指し手

▲4三龍△6二玉(第14図)

玉が下に落ちたら、その一つ上に進めないように龍を一段前に進ませるのが大事な手です。いよいよ上手玉の逃げ道がなくなってきました。

第14図からの指し手

▲6三馬 △6一玉 ▲5二龍 △7一玉(第15図)

これまで学んだ通り、馬をぶつけて玉が下に逃げたところで龍を一段前に進ませます。一歩ずつ上手玉を追いつめ、ついに一段目まで落とすことができました。さあ、トドメを刺しましょう。

第15図からの指し手

▲7二馬(詰み上がり図)

これ以上玉は後ろに下がることはできません。

これで詰みになることはもうおわかりでしょう。

実際に練習してみたい方は、こちらをどうぞ

ハム将棋

裸玉からコンピュータとの対戦をすることができます。

ここで学んだ方法でいつでもコンピュータに勝てるようになれば、裸玉は卒業です。

対コンピュータ無料対局機能『将棋ひろば』

将棋情報局では、お得なキャンペーンや新着コンテンツの情報をお届けしています。