2017.02.16

第3回 ユーザーニーズを理解する視座転換の必要性

UXおよびUXデザインのビジネス価値を読み解く『UX × Biz Book ~顧客志向のビジネス・アプローチとしてのUXデザイン』。デジタル・マーケティングから顧客との関係構築、ブランディング、実装まで、それぞれ現場で活躍する執筆陣が、多面的・複合的な視点、切り口で分かりやすく解説しています。この連載では各章の読みどころを掲載していきます。第3回目はUXが企業にもたらす価値を解説するChapter3(執筆:井登 友一)から、「3-3 ユーザーニーズを理解する視座転換の必要性」を紹介します。

企業から見たユーザー経験とユーザー自身が経験することのギャップ

米国のレンタカー会社であるAlamoレンタカーが1990年後半に実現した成功事例を紹介しましょう。

Alamoは自社のサービス改善を考えるうえで重要な顧客との接点について、当初は簡単に車が借りられることや、車内のクリーニングを早くするなどと考えていました。

しかし、それらの多くは顧客にとっての重要な経験ではなく、企業側にとってのビジネス・プロセスに過ぎず、本来顧客が経験していることは企業が認識していることの周辺にもっとたくさん存在していることを顧客の行動を観察することで初めて知ったのです。

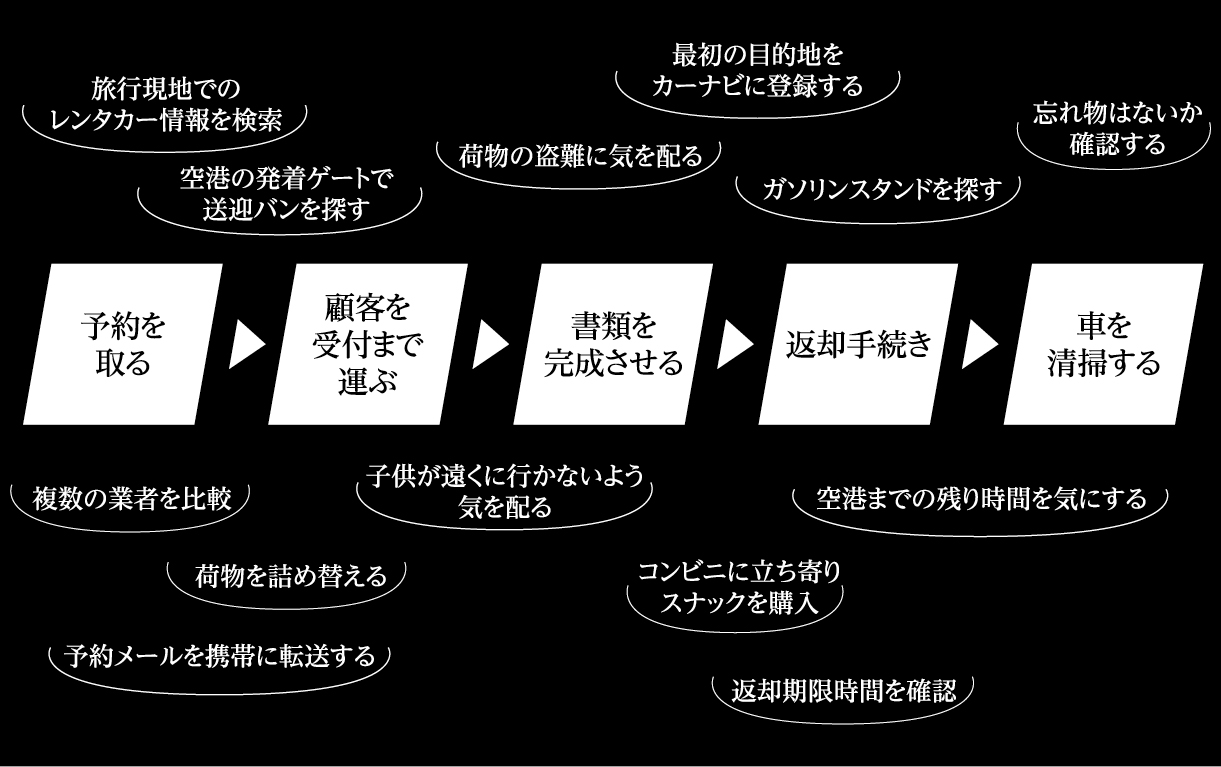

たとえば、寒冷地から温暖地へのフライト後に空港で荷物の詰め替えに苦労している姿や、レンタカーを借りる手続きの間に小さい子どもがどこかに行ってしまわないか心配する母親の姿、などです(図3-1)。

図3-1 企業の視点と顧客の視点では見えている経験の景色が異なる

そこでAlamoはシカゴに拠点を置くイノベーションコンサルティング企業であるDoblinグループの助けを借りて、大幅な顧客経験の革新に取り組みました。

その結果彼らが実施したことは、レンタカー貸出しにまつわる従来業務の改善そのものではなく、店頭に母親が安心して手続きができるようキッズスペースを設置したり、荷物の詰め替えや着替えのためのスペースを提供すること。そして“Happy Drive Guide”と呼ばれる旅行地周辺の地図など役に立つ情報をまとめたツールを配布することでした。

レンタカー事業者が見ている顧客経験=自社のビジネスが提供する価値の範囲と、顧客自身が求めていたり、未充足を感じていた価値の範囲は、それまでは異なっていました。この事例はまさに、見る視座を顧客中心にすることで成し得たイノベーションの最たる例と言えるでしょう。

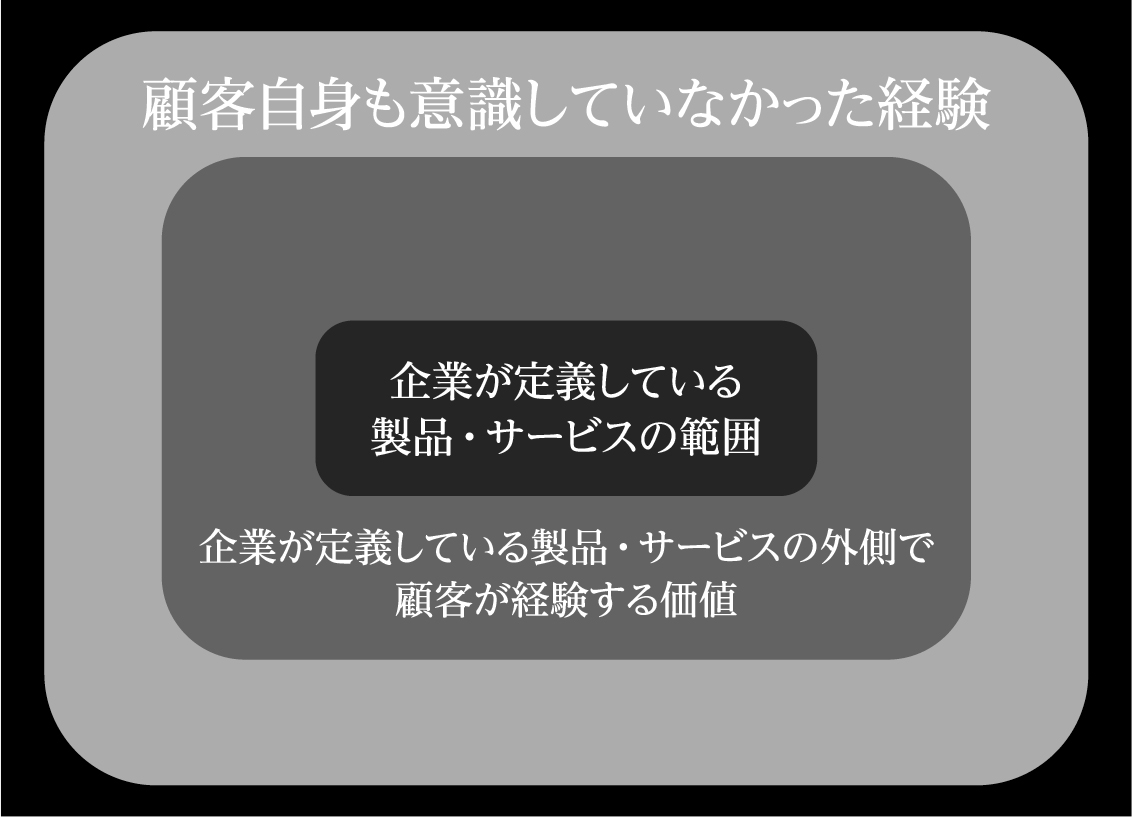

普段企業が自社のビジネスにとって効率の良い視点で見ているものの周辺にこそ、本来顧客にとって望ましい経験があり、それらの顧客ニーズに応えることができる製品やサービスを発想することこそが、顧客経験に革新をもたらすチャンスとなります。

この、自社が考えている周辺にある本来の顧客ニーズこそがUXであり、本質的な顧客にとってのゴールと、自社の事業ゴールを両立させる戦略を策定することがUX戦略であると言えるのではないでしょうか?(図3-2)

図3-2 UXとは、UX戦略とは

視座転換を果たしたサービス事例

Alamoと同様、顧客経験の革新によって成功している製品・サービスは、冒頭で触れたようにシリコンバレーなどで次々と生まれています。

有名な例としては、ハイヤー予約配車サービスの「Uber(ウーバー)」が挙げられます。

Uberは一言で言うと、ハイヤーをスマホのアプリを使って自分の好きな場所に呼ぶことができるサービスです。Uberが日本でも展開しているタクシー配車サービスと一線を画するのは、そのスマートなUXです。

ユーザーはUberのスマホアプリを使って、今自分がいる場所に一番近い場所にいるUberと契約をしているドライバーを探し、アプリ上の地図で現在地と行き先を登録するだけで、目の前まで車がやってきます。

ユーザーはドライバーを評価することができるので、どのドライバーを呼ぶか決める際には過去の評価を参考にして選ぶことができます(顔写真入りのプロフィールや車種も選べる)。車を待つ間も、アプリで車の走行位置をリアルタイムで確認できるので、あと何分で到着するかもわかるのです。さらに、乗車後はすでに行き先を登録済なのでルートに不安を感じる必要もなく、降車時も事前に登録済のクレジットカード情報で決済が自動的に行われるので財布からクレジットカードを出す必要すらありません。

読者の中には海外出張時にはじめてUberを利用しそのスマートさに感動した方も少なくないのではないでしょうか? かくいう筆者もそのひとりです。

不慣れな土地でのドライバーとの外国語での会話や、道案内、支払いの方法の確認、場合によっては運賃の交渉などの、本来自分が求めていた「快適に移動する」という本質的なサービス価値“以外”の数々の煩わしい体験から、Uberはユーザーを解放してくれました。

Uberのハイヤーは混雑時には一般のタクシーよりも若干割高になることもありますが、それでもユーザーは「ストレスなく、安心でスマートに移動する」という価値に喜んで対価を払うのです。

ここで更に重要になってくるポイントは、Uberというサービスによって利益を得ているのは、顧客(乗客)だけではない、という点です。

Uberに登録しているドライバーもまた、従来のタクシー会社に勤務・登録する以上に利益を得ているのです。

しかも、「儲かる」という経済的な実利益だけでなく、集客の面や安全性の面での便益、そしてさらには「すきま時間」に働くことをも、Uberというサービスは可能にしました。

たとえばUberは現在「Uber POOL」という定額制の相乗りサービスを展開中で、これは自動車通勤をしているひとが、自身の通勤ルートとほぼ同じひとを対象に通勤ルートのシェアを行うというものです。

これによって、これまでのように専業のドライバーだけではなく、ちょっとした時間や、通勤ついでに副業として収入を得ることができる、まったく新しい働き方を創り出しました。

つまり、顧客のみならず、ある意味従業員のような存在の登録ドライバーをも含めた「価値のエコシステム」をUberは構築しているのです。

これは、Uberが自社の事業の枠組みを「便利なタクシー配車サービス」だという視野で決めてしまっていたら、到底なし得なかったことでしょう。

このエピソードから言えることは、これからの企業は、単に実際の製品やサービス利用者=ユーザーだけを自社にとって重要な価値提供者である、と捉えるだけでは十分ではない、ということです。

実際のユーザーに対する提供価値を最大化することは当然重要であり、欠かせない要素ではありますが、そこだけにフォーカスを絞り過ぎるとサービスはいつか破綻します。

その特徴的な例が、以前問題になったファストフード店などのいわゆる「ワンオペ問題(※1)」ではないでしょうか?

顧客に良質な価値(サービス)を継続的に提供し続けようと思えば、サービス提供者である自社の従業員のモチベーションや自身の仕事への忠誠心の維持向上が欠かせない要素になってきます。

そして、そのサービスサイクルを破綻なく持続させていくための物理的なシステム(文字通り、効率よくオペレーションを回すためのITシステムや、ワークフローの設計など)が最適な状態に設計・運用されてはじめて顧客を中心とした良質な経験のエコシステムが正常かつ持続可能な状態で稼働するといえるのではないでしょうか?

昨今、デザインやマーケティングに求められる指向性が、これまでのユーザー中心(ユーザー・センタード)から社会中心(ソーシャル・センタード)へシフトすることの重要性が叫ばれています。

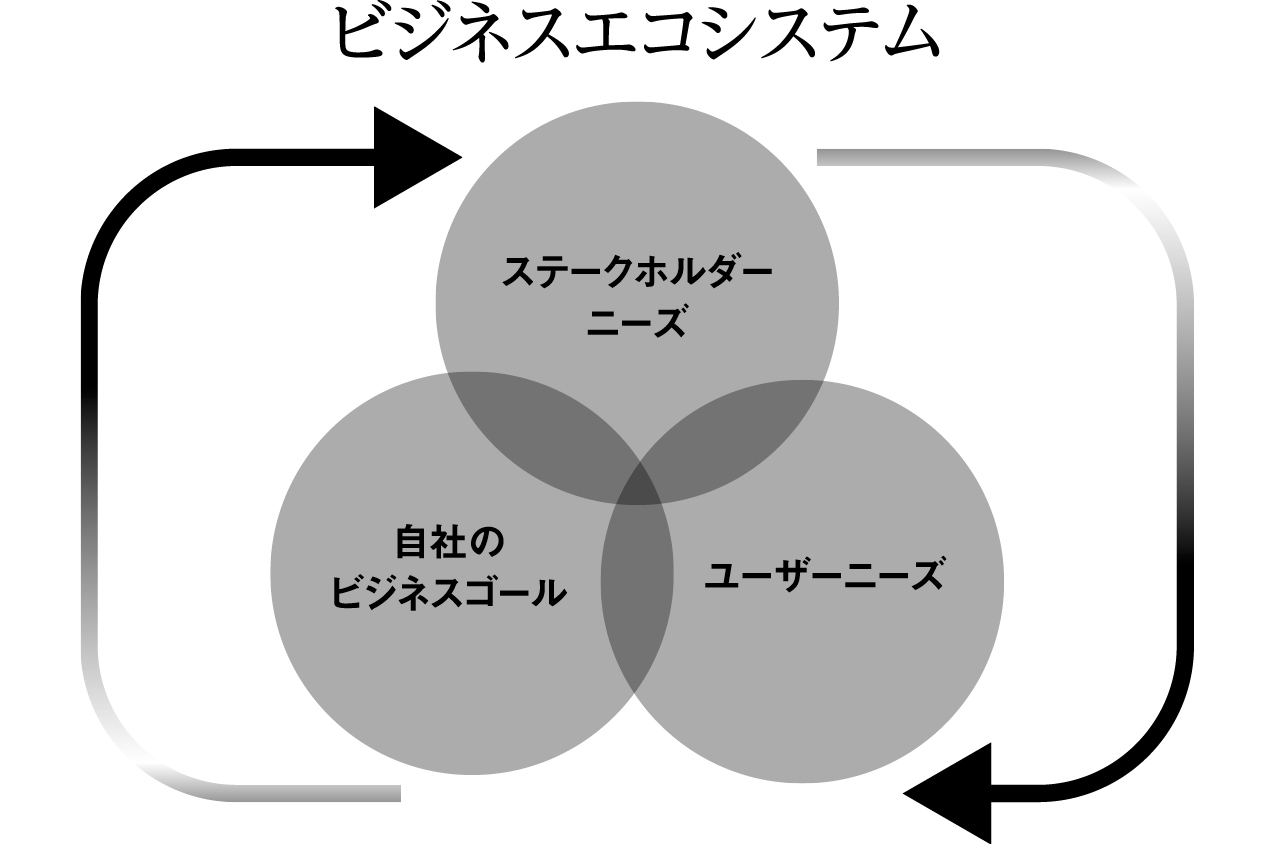

一見すると、一企業が社会全体のことを製品やサービスの領域で考えることは少々大げさで、日々の事業活動からするといささか遠い世界のことのように思えるかもしれません。しかし、前述のような俯瞰的な視点で見てみると、企業にとっては顧客、従業員、そして自社が共生関係をもっていくべき地域社会や広く“世の中”との関わりまでをも視野に入れ、自社製品やサービスが「誰にどのような価値を提供すべきか?」をシステム思考で考えること自体が、「UXを考えること」と同義になっていくことだとも言えるでしょう(図3-3)。

図3-3 企業・顧客・社会をつなぐ価値創出と循環のエコシステム概念

※1 ワンオペ(ワン・オペレーション):「人手が不足する時間帯(特に深夜)を中心に、外食チェーン店などで従業員を1人しか置かず、全ての労働をこなす行為をさす。 」(Wikipediaより)