NISAとiDeCoの基礎知識 NISA・つみたてNISA・iDeCoの違いって何? ~つみたてNISAとiDeCoでお金を増やす(1)~

投資促進のための制度「NISA」

NISA(少額投資非課税制度)は、貯蓄が多すぎる日本の個人金融資産を投資商品に移行させることを目的に2014年1月からスタートした、投資の配当や売却益が非課税になる制度です。通常の証券口座で金融商品を売買すると、利益に対して20・315%の税金がかかりますが、NISA口座を利用して購入し、5年目までに売却した場合は、税金がかかりません。

NISA口座の投資限度額は年間120万円となっており、開設できるのは1人1口座のみです。NISAは現在、一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAの3種類あり、それぞれに特徴があります。なお、現行の一般NISAは、2023年までの口座開設となっており、2024年からは「新NISA」に移行することになっています。

また、一般NISAのほかに、0歳から19歳の子どもを持つ親向けのジュニアNISAがあります。ジュニアNISAは、主に親が子どもの名義で口座を開設、運用し、大学への進学費用など、名義人が18歳になったときに活用できる資金を作ることを想定した制度で、名義人が18歳になるまで払い出しはできません。投資限度額は年間80万円で、非課税期間は5年間です。なお、ジュニアNISAは2023年までの制度となっています。

投資初心者向けの「つみたてNISA」

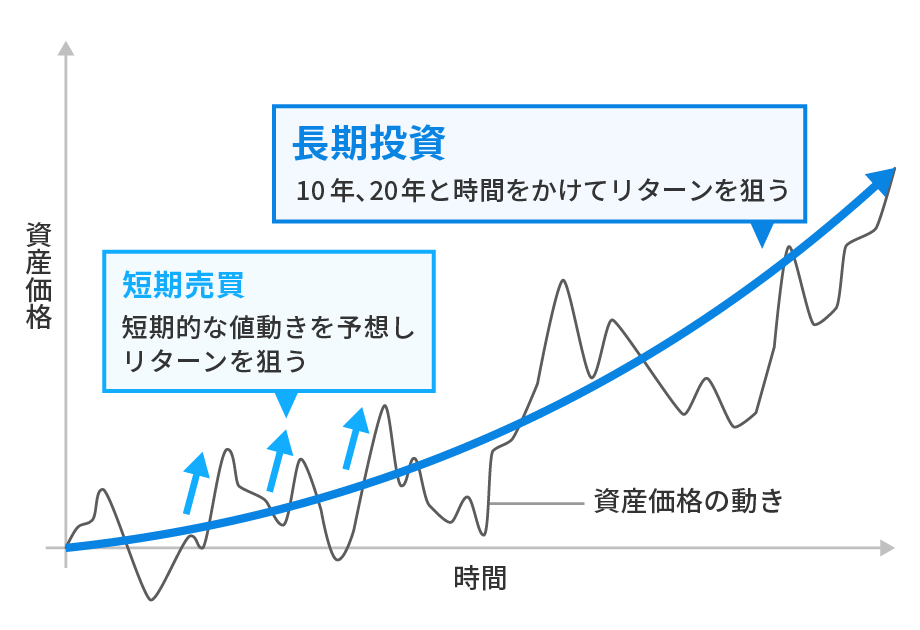

つみたてNISAは、長期的な資産形成を行いたい投資の未経験者・初心者の資産形成をサポートするために、「少額」「長期」「積立」「分散投資」を念頭に導入された非課税制度です。毎年40万円を上限に、最長20年間非課税となります。

つみたてNISAの対象商品は、金融庁が定めた一定の条件(手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど)を満たした、投資信託とETF(上場株式投資信託)に限定されており、投資初心者をはじめ幅広い年代の人に利用しやすい仕組みとなっています。

| 名称 | 期間 | 非課税期間 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 一般NISA | 2014年~2023年 | 5年 | 一般の株式や投資信託向け(年120万円) |

| 新・NISA | 2024年~2028年 | 5年 | 積立(年20万円)+一般の株式や投資信託(年102万円)の2階建て |

| つみたてNISA | 2018年~2042年 | 20年 | 投資信託などによる積立(年40万円) |

| ジュニアNISA | 2016年~2023年 | 5年 | 19歳以下の子どもを持つ親向け(年80万円) |

NISAは併用できません。どれを利用するかは投資の目的によります。自分がどんな投資をしたいのかしっかり考えて選びましょう。

つみたてNISAと一般NISAは併用できない

一般NISA口座とつみたてNISA口座を両方開設することは可能ですが、同時に使うことはできませんので、どちらかを選択することになります。一般NISAでは選べる金融商品の幅が広く、上場株式や毎月分配型の投資信託なども投資対象にできます。

一方、つみたてNISAは前述のように、金融庁が定めた一定の条件を満たした商品のみが投資対象となります。リスクを分散させてコツコツ積み立てるならつみたてNISA、株式などに自由に投資したいなら一般NISAを選ぶというように、自分に合う使い分けを考えてみましょう。

どちらを選択するにしても、通常の投資より節税効果が高いのは間違いありません。なお、一般NISAからつみたてNISAへ、またはその逆への変更は、年に1回のみ可能となっています。

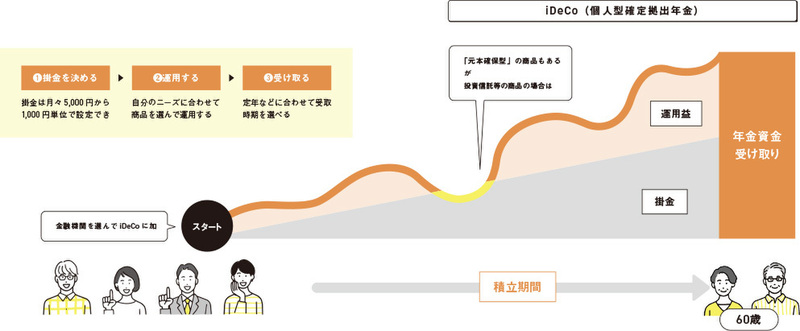

iDeCoの目的は自助的な老後資産の構築

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、任意に加入できる私的年金の制度です。2017年1月に加入対象が拡大され、20歳から60歳未満のほとんどの人が加入できるようになり、それまで自分の年金が基礎年金以外なかった専業主婦などから注目を集めるようになってきました。

iDeCoでは、加入者が毎月決まった額を積み立てて、その資金を自分で選んだ商品で運用し、自主的な努力で老後に備えることを目的としています。掛金の全額が所得から控除され、運用益はNISAと同様で課税されません。

なお、一般NISAやつみたてNISAはいつでも資金を引き出すことが可能ですが、iDeCoは原則として60歳になるまでは積み立てた資産を引き出すことはできません。また、60歳から受け取るためには10年以上の通算加入期間が必要となります。NISAとiDeCoは併用することができますので、投資の目的により使い分けるといいでしょう。