ふるさと納税のしくみ ~「ふるさと納税」で得をする(1)~

楽しみは返礼品選び! 好きな返礼品を見つけてみよう!

テレビやラジオのCMで「ふるさと納税」と聞く機会が増えている。この制度で納税したことがない人から、「確定申告が必要なんでしょ? 控除とかもよくわからないから大変そう」という声もちらほらと聞く。

しかし、基本的には好きな自治体に寄附をして、お礼となる返礼品をもらう簡単なもの。5万円分の寄附すると実質負担額2000円で、寄附金額の3割以下の返礼品を受けとることができるシンプルなもの。返礼品の金額目安は、自分の年収や家族構成などで決まる寄付金限度額による。

まずは「ふるさと納税」を始める前に、どんな返礼品があるのか探してみるもの楽しみのひとつだろう。

食料品

返礼品として人気なのが食料品。肉や魚介類をはじめ、米、果物、野菜と、「ふるさと納税ポータルサイト」には幅広いカテゴリーの商品が用意されている。季節ごとの旬な食材は、掲載されるとすぐ申し込み終了になる人気ぶり。ほしい返礼品があるときは、常にチェックしておくといいだろう。

家電

寄付金額は3万円以上からと少し高くなるが、一部ポータルサイトでは家電も返礼品として扱っている。自分が寄付できる金額上限もあるが、市場価格より少し高くなるケースもあるが、そこは控除額との兼ね合いを考えよう。

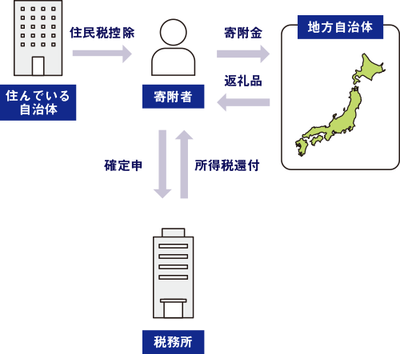

ふるさと納税のしくみ ふるさと納税の基本を知っておく

「ふるさと納税」のしくみは一度覚えてしまえば単純である。ほしい返礼品を扱っている地方自治体に寄付をして、返礼品をもらう。 その後ワンストップ特例制度を使うときは、翌年1月10日必着で地方自治体に申請する。確定申告の場合は、翌年の3月15日までに申請すればいい。 確かに自分の控除額を算出したり、納税後に確定申告の手続きが必要にはなる。 寄附金額の上限は、自分の年収や扶養家族の構成によって変わるためポータルサイトで算出してみよう。面倒な確定申告は、令和3年分の確定申告から「ふるさと納税」の寄附金控除申告手続が簡素化されているのでチェックしたい。

ふるさと納税のポイント

- 寄附金限度額は自分の所得額で決まる

- 選べる返礼品は寄附金限度額で決まる

- 寄附でも実質負担2,000円は発生する

- ワンストップ特例制度なら確定申告不要

- 申請期日は、毎年12月31日まで!

ふるさと納税の流れ

- 自分の寄附金限度額を調べる。寄附金額はポータルサイトなどで調べよう。

- ポータルサイトで返礼品を選ぶ。ポータルサイトで返礼品を見つける。サイトでは寄附金額をキーワードに商品検索できる。

- 寄附を申し込む&返礼品を受け取る。寄附後返礼品が届くまでは1カ月から数カ月かかる。特に年末は殺到するので遅くなる可能性がある

- 寄附金受領証明書を使って確定申告。住民税・所得税の控除には確定申告が必要になる。簡略化できる「ワンストップ特例制度」もある

ポータルサイトで寄付金限度額を算出

ふるさと納税できるポータルサイトには、早見表や年収・家族構成だけ、もしくは詳細にシミュレーションできるサービスが用意されているので、ぜひ利用してみよう。

ワンストップ特例制度を使おう!

前提として、「(1)確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること(年末調整を会社でしている) (2)年間寄付先が5自治体以内 (3)ふるさと納税以外に確定申告または住民税の申告を行う必要がないこと」などが条件となるが、自治体に必要書類を郵送するだけでOK。今年からマイナンバーカードを利用したオンライン申請できるサービスに対応する自治体も増えているので併せてチェックしておこう。また、ワンストップ特例制度を使うと所得税ではなく住民税から控除される。