連珠はとてもスピーディ、スリリングなゲーム

上記のようなイメージとは裏腹に、連珠は実際には非常にスピーディで華々しい攻防が繰り広げられることが特徴的なゲームです。その性質から、他のボードゲームの中ではチェス、スポーツの分野では相撲に近いとされており、連珠の文章でも頻繁に喩えとして用いられます。その一端を最初に少しご紹介します。

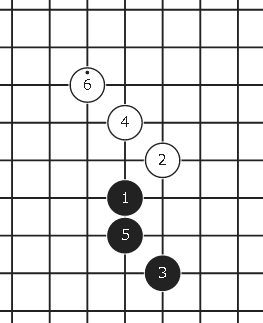

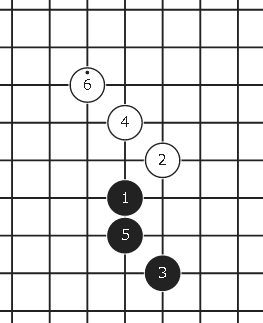

上図は第55期全日本連珠名人戦挑戦者決定リーグ戦での私の対局で現れたものです。私が白6と三を打った後、黒の方が投了されました。その手数わずか6手。この対局が開始してから終了するまでの時間はおおよそ一時間と少しだったと記憶しています。

6手というのは連珠の公式戦における最短投了手数であり、この手数での投了は世界選手権でも登場しました。一見何が起きているか理解に苦しむかと思われますが、この時点で勝負が決しており、それをお互いのプレイヤーが読み切っているのです。

連珠の平均的な対局手数は30~40手と言われています。近年はコンピュータソフトの発展に伴い研究が進み、これよりもより短い手数での決着が増えてきました。6手というのは異例ですが、それでも10手台で終わる対局が少なくありません。

この対局でなぜ勝負が決まっているのか、それを完璧に説明するには非常に高度な技術を要します。ざっくり言いますと「白が攻めの主導権を既に握っており、このまま一方的に攻めた結果、黒が守る手段がない」ということになります。次回の講座でこの棋譜の簡単な解説をしようと考えています。

主導権について、攻めの速度という考え方

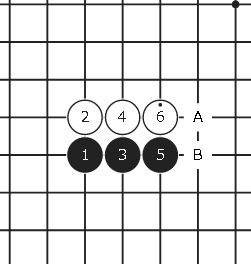

さて、ここからが講座の本題です。先ほど「主導権」と述べました。そうです。連珠というのは「五を先に作った方が勝ち」つまり「五を作るまでの速度」を競うゲームです。これに類する他のボードゲームには代表的なものでチェスと将棋があります。(王様を詰ますまでの速度を競う) これとは別に「量」を競うゲームがあり、オセロや囲碁がそれにあたります。速度を競うというのが具体的にどういうことなのか、一つ例を出しましょう。

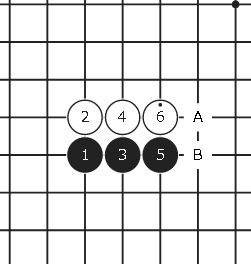

上の四つ並んだ石の形は次にAかBのどちらかに打てば五を作ることができます。このような形を「棒四」と呼びます。次の手で五にできることが確定しているため、連珠ではこの形を先に作ることが事実上の連珠の目的になります。なお、五のことを「五連」と呼びます。

の三つ並んだ石の形は次にCかDのどちらかに打てば棒四を作ることができます。こういった形を「活三」と呼びます。文章中では単に「三」と表記されることが多く、三を打つことは「三をヒク」と表現されます。次に棒四を作られるので、相手に三をヒカれたときには受けなければなりません。

ここまでを踏まえて次図を見てみましょう。

上図は連珠を始めると皆さん一度は経験することになるだろうと思います。図は白6までの局面で黒の手番。黒は5まで三をヒキました。白も負けじと白6と三をヒキ返してきました。黒はAとBどちらに打つのが良いでしょうか?

先ほどの説明で「活三は止めないと棒四にされるから止める必要がある」と述べました。そこから考えると黒Aが相手の活三を止める手になっています。しかし、黒のほうが「先に」三をヒイています。白6と打たれても、「先に」黒Bと棒四を打ち、勝つことができます。これが速度を競うということです。相手に良い手があっても、自分のほうが先に良い形を作る、勝つことができればそちらのほうが優先されることになります。

この図だけを見ると大したことはなく簡単なように見えるかもしれません。実際の連珠の対局ではもちろん、より複雑な局面で「先に」勝つことが要求されます。お互いのプレイヤーが先に先にと速度を競う中で、連珠ならではの激しい攻防が生まれ、冒頭でお見せした6手投了のようなことも発生します。

連珠の局面を判断するには様々な要素があります。本講座ではその中でも、速度だけを切り取ったお話をしていきたいと思います。次回は連珠の速度を語る上では欠かせない、最速攻撃の手段「四追い」についてお話します。お楽しみに。