こんにちは。囲碁編集部の山本です。

今日は囲碁と麻雀のAIについての記事を書いてみたいと思います。

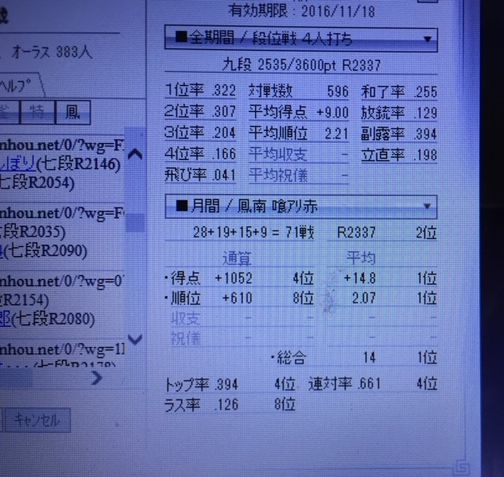

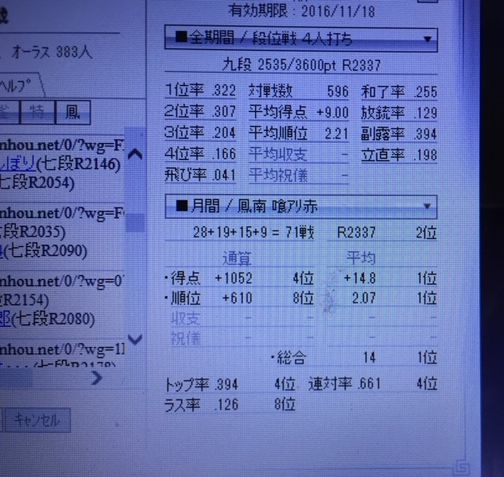

実は私、3、4年前にネット麻雀にハマっていた時期がありまして、天鳳で九段になったことがあります。

↓瞬間最大風速

「お前、急にどうした!?」という感じだと思いますが...

最近

『世界最強麻雀AI Suphxの衝撃』という麻雀本がうちから出て、早速読んでみたのですが、ちょっと面白いことを感じたので記事にしてみました!

(完全に個人の主観です)

囲碁AIと麻雀AIはどちらも

決め打ちが多い点が似ていると思いました。

囲碁でも麻雀でも、人間は色々な変化を残す打ち方を好み、AIは目的に一直線に進む打ち方を好みます。

人間には得かどうか判断ができない局面でも、AIには見えているものがある、ということなのでしょう。

囲碁AIの特長的な手として、カタツキがあります。

AI登場以前には、地を先に与える怖い手としてほとんど打たれませんでしたが、現在では当たり前の手になっていますね。

こんな感じの手です。△の地点が白地になってしまい、その損を回収できるか不明なので、打たれることはほとんどありませんでした。

囲碁棋士の安斎伸彰先生も

『囲碁AIが教える 中盤の良い手と悪い手』の中で、以下のようにおっしゃられています。

特に驚かされるのは、四線をどんどん押していく手や、簡単に隅を封鎖させる手などの、先に損をする打ち方です。

人間の感覚では、負けやすい打ち方と捉えられていて、先を見通せないときは回避されがちです。

その一例が、下の図です。

AIはこの局面で白1、3と押して四線の地を黒に与えてしまいます!

囲碁において、四線を押すなんてことは本当にありえないことでした。

麻雀に例えると、

3,900点を放銃するくらいの損はしています。

白5と打ち込んで上辺の戦いを有利にする、ということですが・・・

人間

白5からの戦いで利益を上げられるかわからない。失敗、もしくは互角のワカレになった場合は、先に四線の地を与えた分だけ損をしてしまう。

という思考で、選ばない手でした。ほぼ全ての棋士が他の手を考えた場面だと思います。

補足として、黒に地を与えただけでなく、白が左辺に入って地を作る変化がなくなっています。

AI的には、

「白5までとなれば、上辺で利益を上げられる可能性が非常に高い」という主張です。

そう分かっていれば、確かにこの手を選べるのですが...(笑)

人間は、まだこの判断を学んでいる最中です。

さて、次は麻雀です。

状況は西家の4巡目。ドラは9p。他家の捨て牌は西の1枚切れ以外は関係ないものとしてください。

普通、人間はとりあえず

西を切ると思います。5sを持っておけば、嬉しい変化があるからです。

しかし、Suphxはここから

5sを切りました! ピンズとマンズの待ちだけに決め打った一打です。

この場面が上に挙げたような、囲碁の打ち方に非常に似ているなと感じました。

この5s切りを囲碁で例えると、

いつでも打てるアタリをすぐに打ってしまうくらいの気持ち悪さを感じます。

囲碁AIの手で例えると、アルファ碁がイセドル戦2局目に打った

五線のカタツキを最初に見た時のような違和感です(笑)

↓これ

Suphxの主張は、受け入れが広がる変化よりも、

西という安全牌を持つことで攻めやすくなるメリットを取る、というものです。

※補足

5sを持っておけば、次に4sか7sを持ってくると、すごく有利な形になります!

人間は、

有利な形になる vs 攻めやすくなる

という比較で、巡目が早い場合は「有利な形になる」ことをメリットに感じていました。

しかし、Suphxは「攻めやすくなる」メリットのほうが上と判断しているのですね。

と言いつつ、私は同じ局面が来たら、西を切ってしまいそうです(笑)

これを読んだ後でも、「いや、俺は西を切る!」という方も多いのではないでしょうか。

人間は、この判断を学んで検証していく段階でしょうか。

ということでいかがだったでしょうか?

「お前のこじつけだろ!」と言われれば、まあそうなのですが...(笑)

囲碁はAIが人間を超えてから、AIの示した手が研究され、「別のゲームでは!?」と感じるくらい常識や判断基準が一変しました。

麻雀はまだ人間を完全に超えたAIは出ていませんが、どうなっていくでしょうか。

思わぬ打ち方が主流になっていくかもしれませんね!

お知らせ『世界最強麻雀AI Suphxの衝撃』

麻雀AIを本格研究した初の書籍です。

目から鱗の戦術が多数紹介されているので、是非読んでみてください!

Amazon

マイナビブックス

そして、文中で囲碁AIの説明に使用した書籍はこちらです。

安斎伸彰『囲碁AIが教える 中盤の良い手と悪い手』

囲碁AIの具体的な手を紹介しつつ、中盤の考え方を分析してまとめたものです。

囲碁AIの具体的な手を紹介しつつ、中盤の考え方を分析してまとめたものです。

問題形式になっているので、気軽に読める内容になっています!

Amazon

マイナビブックス