なぜ、あなたのレポートはうまく上司に伝わらないのか

Web担当者であれば自社やクライアントのサイトにGoogleアナリティクスなどの計測ツールを仕込み、毎日のアクセス数や流入経路の動向などさまざまな情報を確認していることだろう。また、コンバージョンが設定されたWebサイトの場合は、適切なKPIや実現に向けた施策の提案などを行っているかもしれない。現状を数値の裏付けを持って正しく把握できれば、さまざまな改善提案を行うことができるはずだ。

最近はレポートを作成せず、Googleアナリティクスのデータを元にBIツールのダッシュボードで直接表示する機会も多い。しかし、それが相手に伝わるかどうかは別問題。解析した結果のどこにポイントがあり、どう改善につなげていくかを提案するのがWeb担当者の腕の見せどころだ

しかし、いくら熱心にアクセス解析を行って、詳細なレポートを上司やクライアントに提出しても「項目や数値の意味がわからない」「で、これが何なの?」と冷めた反応が返ってきた、という経験をされた方もいるだろう。

それにはいくつかの理由が考えられるが、あなたの提出したレポートの内容そのものよりも、作り方あるいは内容を見直してみる価値はある。

まず勘違いしてはいけないのは、Googleアナリティクスのレポート作成機能自体は非常に高機能ということだ。画面の見方さえ知っていれば、そのままでもアクセス数の増減などをグラフで表示できるし、どの検索キーワードが多いかもリスト化できる。さらに、レポートを自動作成するためのツールやサービスも豊富で、項目を見やすく表示するためのExcelのアドオンや外部の連携サービスが有料・無料含め多数存在する。現状を定期的に報告するだけなら、これらのツールを利用するだけで短時間にレポートは作成できる。さらにGoogle Data StudioのようなBIツールを用いれば、画面をそのままプロジェクターに出力して説明するなどレポートを作成する時間すら省くことも可能だ。

しかし、多くの上司がWeb担当者に期待しているのは、そうした自動的に生成されるレポートを提出してもらうことではない(関係者でドキュメントを保管・共有する必要がある場合を除く)。

直属の上司であればどのコンテンツがどれだけ集客できていて、成果がどのくらい出ているのかをピンポイントで知りたいだろうし、経営層に近くなるほど今月の数字が目標に達成しているか、前月や昨年と比べて伸びているのか、これから数字を伸ばしていくにはどのような施策が必要かといったことがより厳密な形で求められる。

これに「結果の数字しか見ていない」と不満に思われるかもしれないが、特にエグゼクティブ層はWebサイトそのものについて知りたいわけではない。わかりやすく言えば、興味があるのはその施策が「利益をもたらすのか」と「実現可能なのか」の2つだけといっても過言ではない。上司が責任を負っているのはその数字に対してなのだから当然なのだが、この役割の違いを理解しておかないと、あなたがいくら詳細なレポートを出しても正しく評価されることはないことは肝に命じておこう。

上司の性格を理解して見せ方・伝え方を考えよう

詳細な数値の裏付けを取り、収益性や実現可能性のポイントをわかりやすく整理したレポートが理想的ではあるが、実際には上司によっては反応が分かれる。多くはその性格によるものだ。

性格を形作る要素は生まれつきのものと環境によるものがあるが、ビジネスにおいてはそれまで培ってきたキャリアの経験が思考プロセスや判断のポイントを左右する傾向が強い。

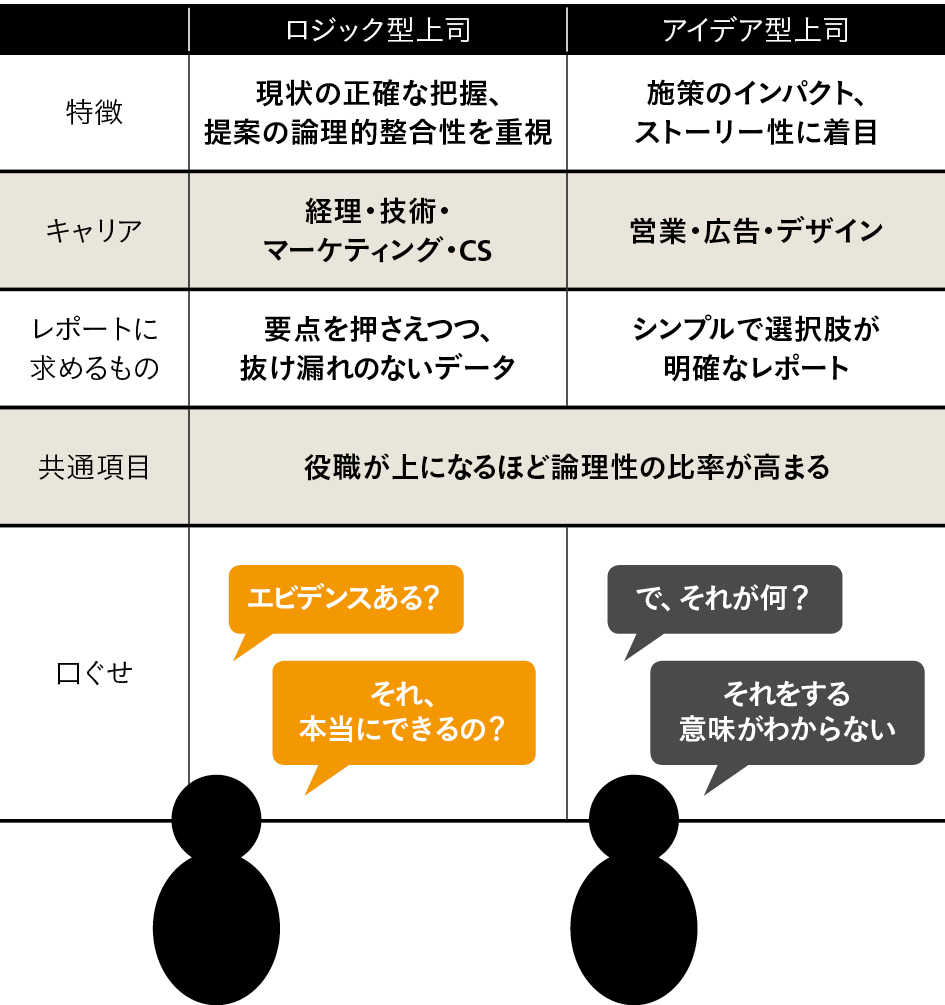

ここでは大まかに「ロジック型上司」と「アイデア型上司」と分類し、それぞれの傾向と対策を考えていく。もちろん人間には両方の側面があるので、相手によってその比率は異なる。

人間は経験に基づいて判断する傾向が強い。上司が辿ってきたキャリアを知ると、レポートで重視するポイントの比重がどちらかに偏っていることが多いのに気がつくはずだ。もちろん論理的であるのに越したことはない

ロジック型上司は主に数字を見ることを得意としてきたキャリアを経験した人物が多い。レポートを作成する際には、項目は絞りつつも現状とこれまでの推移が正確にわかる表などを盛り込もう。施策を提案する場合も、その根拠となる数字を必ず準備しプロセスやスケジュールについてもきちんと答える準備が必要だ。特に数字の間違いには厳しいので注意を要する。

一方のアイデア型上司は、数値の正確さよりも施策の新奇性やストーリー性を重んじる。レポートを作成する際には紙やスライド1枚につき1つに絞るなどシンプルさとわかりやすさが有効だ。ロジック型より数字に関する細かな突っ込みは少ないが、施策提案には関係部署の人間関係や根回しを重視するタイプも多いので気をつけたい。

ただし、いずれのタイプの上司でも裏付けとなる数字を用意することには変わりない。さらに相手が社長など経営層であれば、自社の企業理念に沿っているかどうかの視点も持ち合わせるので、攻略の難易度は上がる。

見せたい数字だけを効果的に伝えよう

上司が本当に知りたいことは何かを理解したら、今度はどのように伝えていくべきかについて考えていこう。前述のように上司はその性格によってレポートで重視するポイントが変わってくるが、数値の示す意味を「わかりやすく」「正確に」述べれば、どちらのタイプであっても伝わらないという問題は生じにくい。

しかし、わかりやすさといっても何をどうすればよいのかイメージできない人もいるだろう。そこで、まずわかりやすさとは何かについて要素を分解していく。するとそこには「構造」と「表現」という2つの側面があることに気がつく。

このわかりやすさの構造とは言い換えれば「論理的に述べる」ことに尽きる。つまり、「AだからB」という2つの要素に因果関係があり、矛盾がないことが論理性の証だ。このことは課題の設定だけでなく、原因の洗い出しや解決策の提案、施策の効果検証などあらゆるシーンにおいて共通だ。

そして、わかりやすい表現とは相手の知識レベルに合わせて使う言葉を選ぶということ。上司は事業についての経験値や判断力は高くても、Web解析の専門家ではないことがある。特に解析にまつわる分野は特殊な用語が多いので、なるべく平易な言葉で説明するようにしたい。

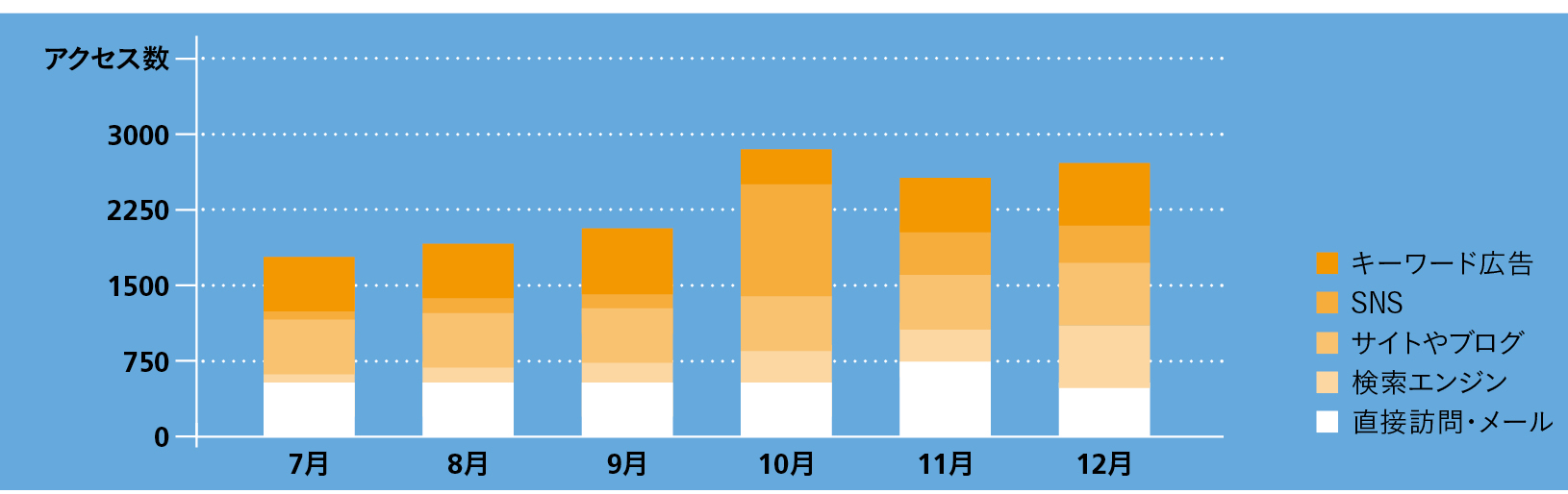

次に正確さについてだが、こちらも構造は論理的であることが必須条件。そして表現の側面においては、図やグラフを用いることでポイントとなる数値を一目でわかるようにすることが重要だ。説明するポイントを盛り込みすぎたり、ページを増やしすぎるのは極力避けたい。詳細な資料を欲するロジック型上司に対しては別添資料として提出するとよいだろう。

そこで、グラフ作成にどのツールを使えばよいかという疑問が出るが、グラフ化はあくまでも数値データを視覚化するための一つの手段なので、Googleアナリティクスでも使い慣れたExcelやPowerPointでも構わない。

レポートは不必要にページを多くする必要はない。テーマにもよるが、5~6ページ以内に収まるようにすると飽きられない。作成の際は情報に優先度をつけ取捨選択する必要があるが、肝心な数値は省略しないようにしたい。省略は誤魔化しと受け取られることが多く、特にロジック型の上司からは嫌がられるからだ

レポート資料は定型化しよう

レポートを作成する際のツールは何を利用しても構わないと述べたが、注意すべき点はいくつかある。

まず、デザイン上の「トーン&マナー」は部署や会社単位で統一しておくことをおすすめする。例えば、青系のカラーで通常の数値を現し、赤系のカラーで改善点などを強調するルールをいったん定めた場合、担当者ごとに勝手に変えない方がよい。色の用い方が逆になっていたら、上司の判断を妨げることになるからだ。

また、レポートで説明する内容の順番についても、多少のアレンジを許容しつつ一定の規則性を持たせておくことが重要だ。この展開が担当者ごとに異なり、思いつくままに項目が並べられていると報告を受ける側からすると混乱を生じやすく理解するのに負担になってしまうからだ。

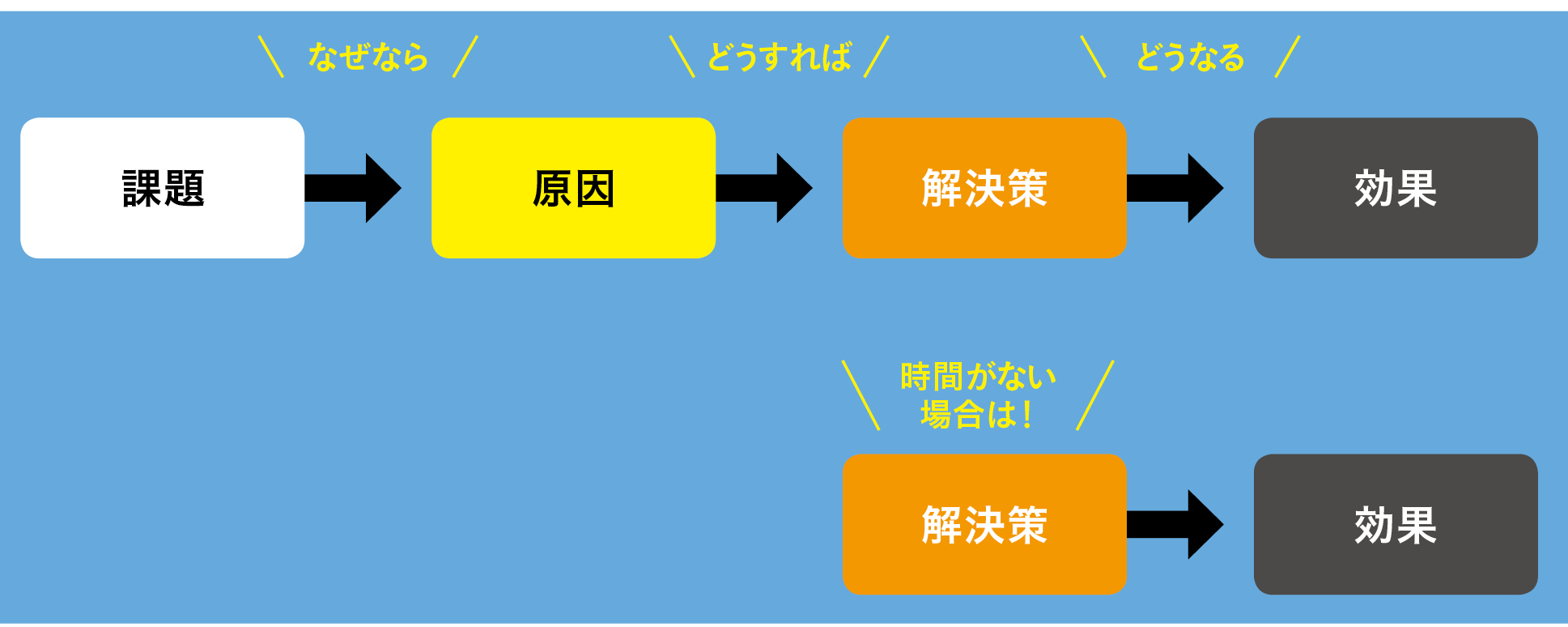

例えば、改善のための施策提案などのレポートで、一般的に広く用いられているストーリー展開は「課題→原因→解決策→効果」の順番で述べることだ。冒頭に何が課題であるかを提示することでレポートの趣旨は明確になり、アイデア型上司であっても、その後の内容を検討してもらいやすくなる。また、そのレポート内容について数分程度の短いプレゼンの機会を与えられたり、何が課題であるかがすでに関係者で共有されている場合は、最初に「○○が必要です」と解決策を述べてしまうのも手だ。この場合は、その解決策がもたらす効果と実施するために必要な計画について続けて述べるようにしよう。課題の背景についての説得力は多少犠牲になるが、メッセージ性は十分だ。ただし、その場合は報告者が主体的に解決策をポジティブに語らなければ上司の共感を得ることは難しいだろう。

どんなシンプルなレポートであっても、ストーリー展開を工夫することで説得力は増す。集めた数値を元に、この順番で作成すれば見た目も内容もわかりやすくロジカルなレポートになる

そして、このようなレポートのデザインとストーリーのフォーマットを部署・会社間で共有しておくことで意思決定のスピードが増し、上司と部下双方の時間を節約できる。実のところこれが一番大きなメリットと言えるだろう。

Webアクセス解析に限らず、レポートは単に事実を羅列して渡すことではなく、受け取る側の判断やアクションの実行に寄与するものでなくてはならない。さまざまな数字はその課題発見や仮説検証の裏付けに用いる道具であって、それ自体に振り回されることのないように心がけたい。