PDCAの精度を高めよう! 数字の「見える化」がカギ

もしあなたがネットショップ担当者で、上司に今月の成果をたずねられたらどう答えるでしょうか? 「まあまあです」「なんとか大丈夫です」といったあいまいな回答では、人によって受け止め方が違います。これを「今のところ売上目標の80%で、残り20%は月末のセールで達成できそうです」と返せれば、事実を客観的に共有できます。

さらに、事実から課題を見つけ仮説を立てるステップでも、数字は欠かせない手段となります。例えば1万人の集客を目標とし、結果が8,000人であった場合、参照元は検索が多いのか、SNSなのか、メルマガ配信数に対して反応は…などなど、数字によって実際の状況を把握することができます。ビジネス用語で言うところの「見える化」です。

しかし、見える化だけでは分析したことにはなりません。男女比や過去の購入履歴と掛け合わせて傾向を見たり、以前と比較して施策の効果があった点・なかった点などから、なぜ達成できなかったのか仮説を立て、次の打ち手に繋げる必要があります。

このように数字から現れた事実(ファクト)に対して、そこにどういう意味があるのか考えること(ファインディング)が、データ分析の大きな意義なのです。今回はその基本として、比較分析と相関分析について解説します。

数字に苦手意識をお持ちの方も少なくないと思いますが、そんな方こそここで少しだけ、基礎知識や間違えやすいポイントを覚えておいてください。きっと、いつものレポートから見えてくるものが変わるはずです。

眺めているだけじゃダメ!「比較分析」の手順を知ろう

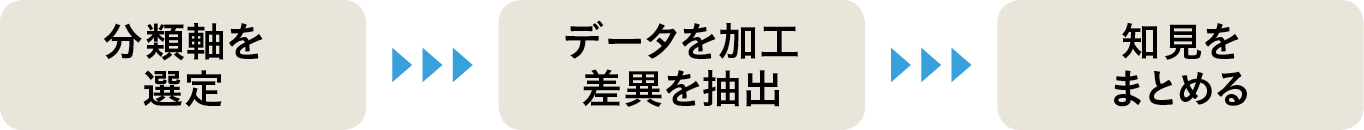

比較分析は、まず分類軸を選定し、数字を加工・比較して差異を抽出し、最後に知見をまとめるという手順で行います。分類軸として最もよく使われるのが「デモグラフィック」です。これは性別・年代・職業などといった顧客の固有情報のこと。この他、月別や曜日別といった「時間比較」、前年・前月などと比べる「経年比較」といった分類軸があります。

「比較分析」は数字を出すだけではなく、そこにどういう意味があるのか考えるまでが1セット

マーケティングは、デモグラフィックを出発点にさまざまな分類軸と掛け合わせていくのが基本

加工・比較の段階では、複数の軸を掛け合わせることでより詳細に、具体的に事実を把握します。例えば、20代男性が昨年より伸びている、12月は60代の利用が多い、といった形です。そこから、SNS広告の効果があったとか、お歳暮需要が伸びている、などといった仮説を立てることができます。

ここで注意しなくてはならないのは、データを比較するには適切に加工する必要があるということです。同じ商品が20代男性に30個、30代男性に50個売れている、だからこの商品は30代男性により人気がある、と考えるのは早計です。20代男性・30代男性全体の人数は同じでしょうか? それぞれの中でその商品を購入している比率はどれくらいでしょうか?

比較分析を行う際は、こうした母数の影響を除いてデータの特徴を出すことが必要なのです。これを「構成比」と言います。

また、その商品を1人あたり何個買っているか(平均値)、最も多い人・少ない人は何個か(最大値・最小値)といった、データの特徴を代表的に示す値を「代表値」といいます。そして、その商品は前年比・前月比でどれくらい売れているのか、といった変化を示すのが「増減率」です。主にこの3つの値を比較することで、数字を集団対集団の形でさまざまな角度から比較することができるのです。

数字をそのまま眺めるのではなく、特徴を表す「構成比」「代表値」「増減率」で比較する

客単価の意味を間違えないで! 「平均と標準偏差」を知ろう

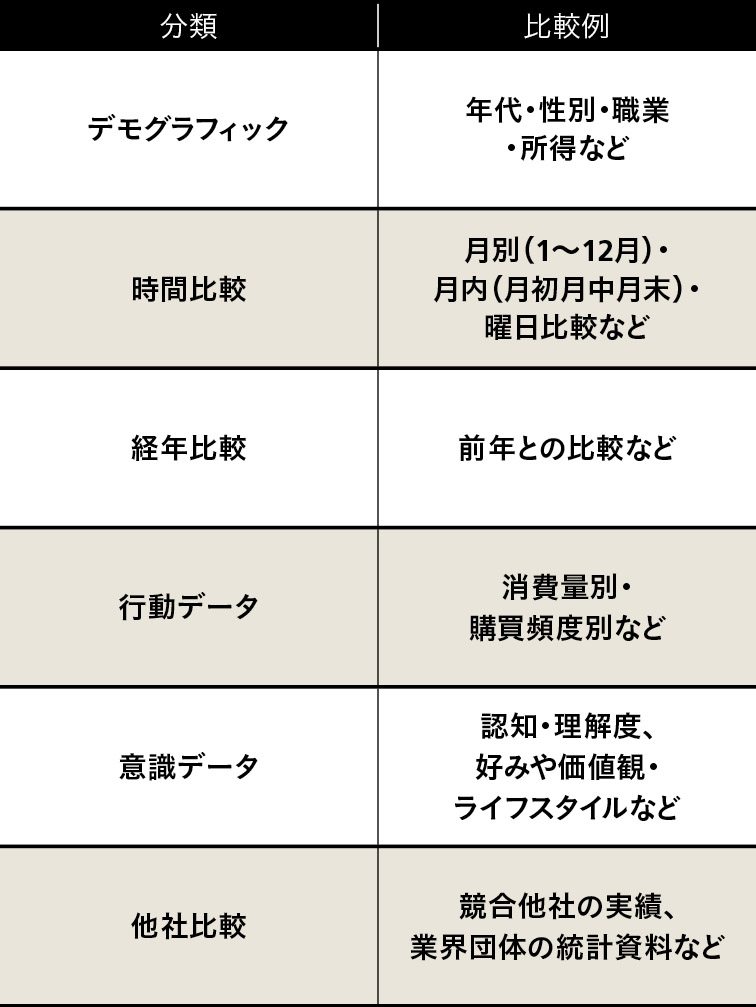

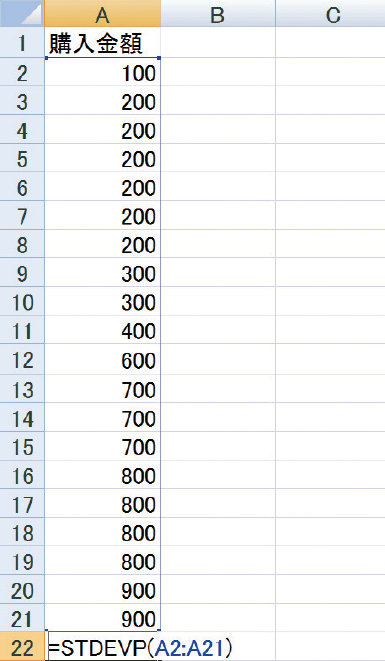

比較分析に用いる代表値のひとつに「平均」があります。ネットショップの売り上げ金額を購入者数で割ると、一人当たり購入金額の平均=客単価を算出できます。しかし、平均することによって見えなくなってしまう情報もあります。例えば、図をご覧ください。これは購入金額と人数を表したグラフ(ヒストグラム)です。

どちらも購入金額の平均は500円になりますが、500円の買い物をしている人が多いかというと、図05はそうではありません。この場合、500円の品ぞろえを強化しても売り上げの向上にはならないでしょう。ではどこを強化すればよいのでしょうか。図05では購入金額200円が最も多いことがわかります。これを「最頻値」といいます。最頻値が買いやすい金額だと仮説を立て、来店を誘導する商品にこれを選定するといった施策を立てることが可能です。また、全ての値を昇順に並べた時に真ん中にくる「中央値」でも傾向の比較が可能です。

もうひとつ注意したいのが、データのバラつきです。図05では200円に次いで800円の人数も多いことがわかります。平均値や最頻値だけ見ていては客単価の高い層を見逃してしまうかもしれません。こうした状況の有無を知るには「標準偏差」が便利です。

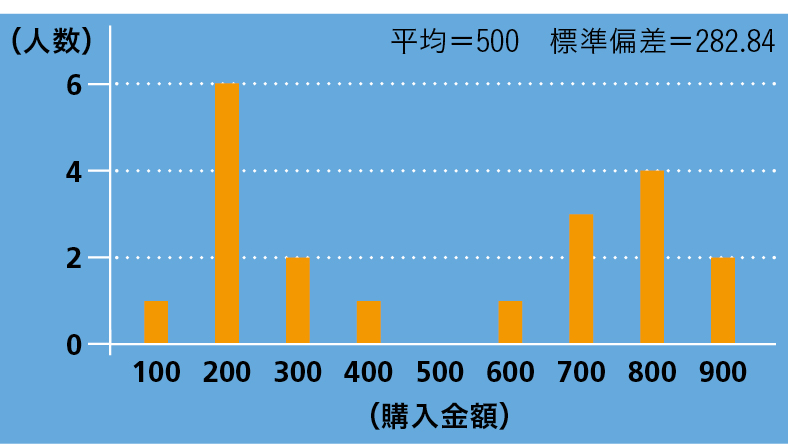

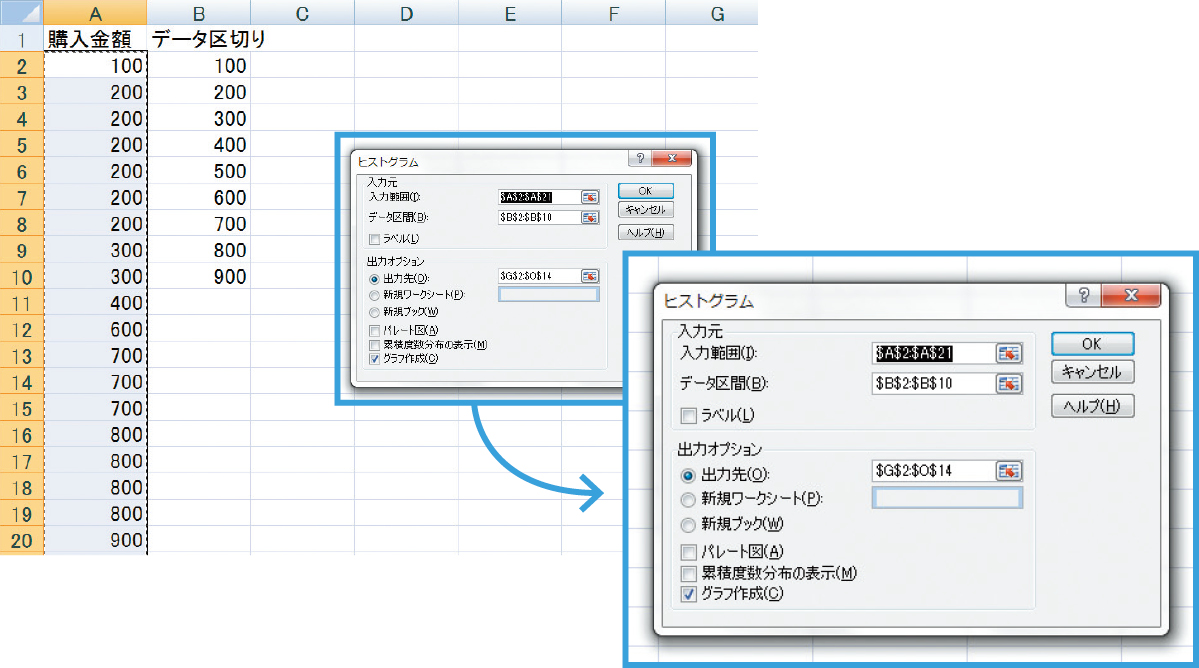

標準偏差は、平均値からのデータのバラつきがどの程度あるのかを表す指標です。詳しい理屈はここでは省きますが、値が小さいほど平均に対するバラつきが少ないデータ、大きいほどバラつきが多いデータ、ということになっています。これはExcelの「STDEV.P関数」で簡単に計算することができます。平均値を出す際には標準偏差も出しておき、値が大きい場合には注意が必要であると覚えておきましょう。バラつきの確認が必要な時はヒストグラムを作って見える化することがオススメです。

平均や標準偏差はExcelの関数で簡単に計算が可能。ヒストグラムは「データ」タブの「分析」メニューから作成できる

仮説はデータの関係性から!「相関関係」の見つけ方を知ろう

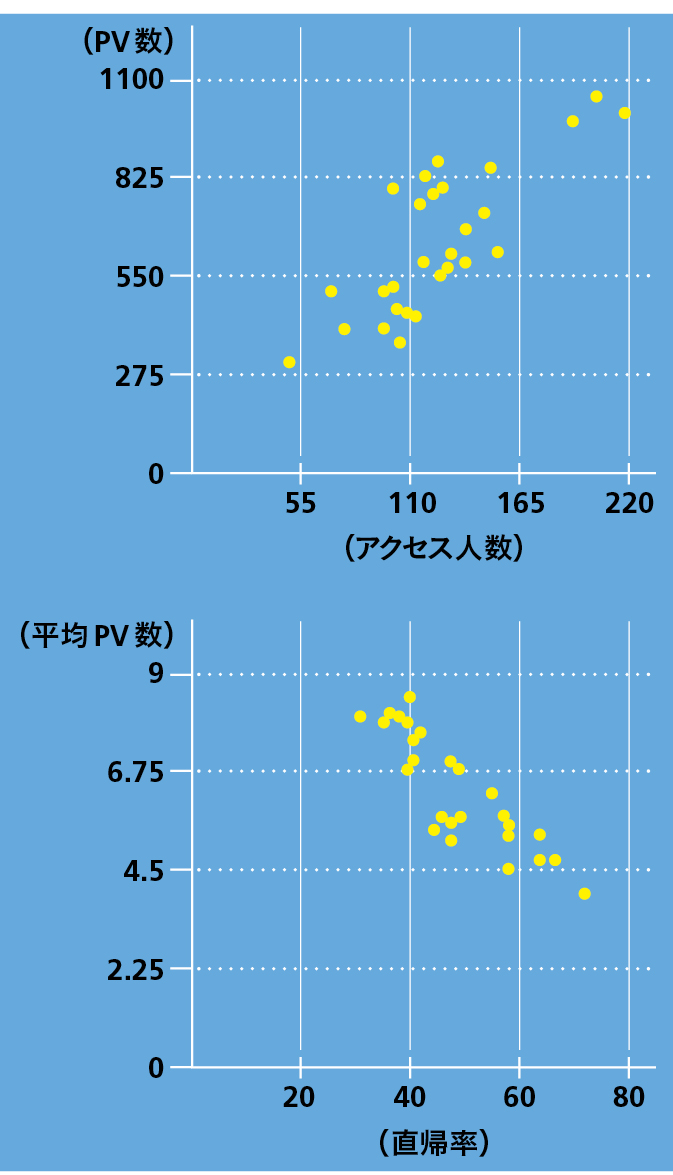

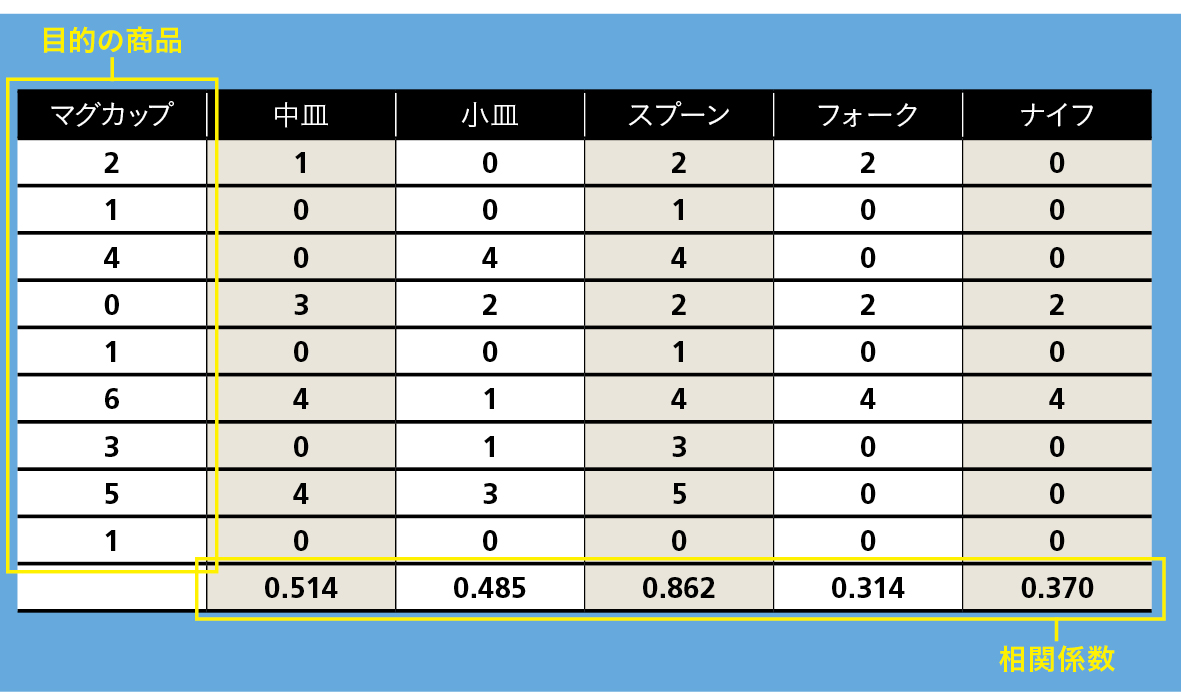

相関分析では、異なるデータの関係性に注目します。アクセス人数が上がればPVが上がる(正の相関)、直帰率が上がれば平均PV数が下がる(負の相関)、といったものです。こうした連動が見られる関係性を「相関関係」といいます。例えば、マグカップの合わせ買い商品として中皿を掲載していたが、実はスプーンの方がよく買われていた、という関連がわかれば、それに沿ってレコメンド欄のラインアップを変更できます。

しかし、データを目視してもこうした関連を探し出すのは至難の技です。そこで、Excelの「相関係数(CORREL)」を活用します。目的の商品に対してその他の商品の相関係数を求め、絶対値がおおよそ0.7以上であれば強い相関がある、0.2以下であればほぼ相関がないと判断されます。

ただし、異常値が存在すると高い相関関係が算出されることがあります。また、この関数では直線関係しか認識することができません。そこで、「散布図」を作って見える化すると視覚的に相関関係の有無が確認できます。

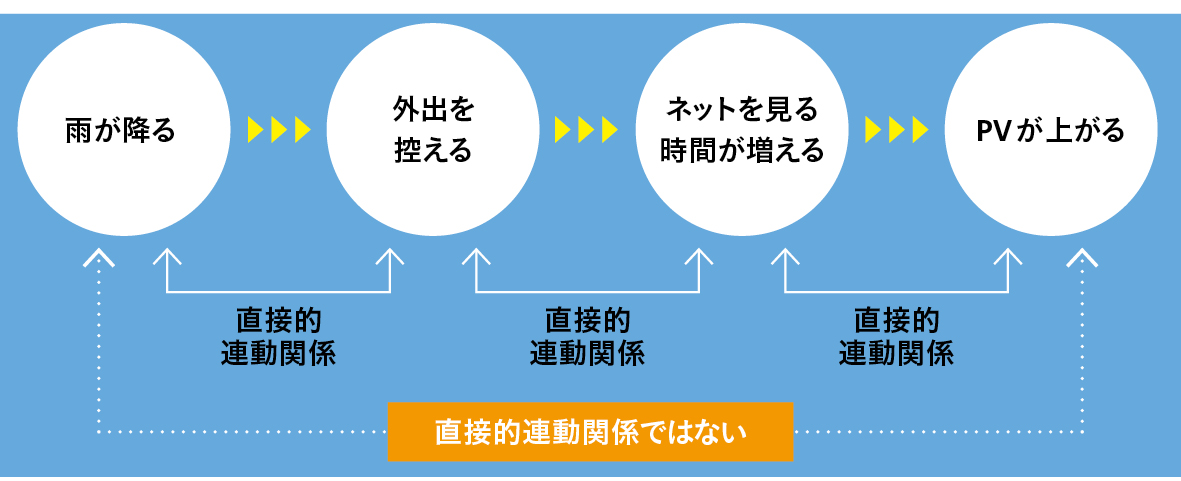

最後に、知見をまとめる時の関係性の考え方として、それらが直接的連動関係にあるかどうかを考えてみましょう。例えば雨の降る日にPVが高かったとしても、この二つは直接的に連動していません。しかし関連はあると言える。ここを踏み込んで考えてみると「雨が降る→外出を控える→ネットを見る時間が増える→PVが上がる」となります。このとき、「PVが上がる」に対して「ネットを見る時間が増える」は直接的連動関係にあり、「雨が降る」「外出を控える」は遠因であると考えられます。

遠因に働きかけることはできませんが、直接的連動関係にある「ネットを見る時間が増える」に対しては、リターゲティング広告を出稿する、訪問を促すメールマガジンを配信するなどの施策をとることができるでしょう。

- 蛭川 速

- 株式会社フォーカスマーケティング 代表取締役。 マーケティングコンサルタント。 世の中に氾濫する多くの情報の中からビジネス活動に役立つ価値ある情報を見極め、データの背景、要因を読み解き、マーケティング施策へ展開する手法を考案。企業実務での支援活動に注力している。

アスカビジネス 刊