メンバーの何気ないつぶやきが認知効果を発揮する

最初のアプローチは、マーケティングではおなじみの「認知」です。「なんか聞いたことがある会社」「何となく知っている」とは、どういう状況のことを指すのでしょうか?

例えば、メンバーが個人のアカウントで「今日は会社の仲間と楽しくご飯しています」とSNSで投稿したとします。会社の公式アカウントではなく、個人のアカウントでの投稿のため、目にした人には”宣伝・PRではない”“メンバーの本音である”と認識され、会社・メンバーの雰囲気がリアルに伝わります。そういう自然な認知が理想的です。

転職市場にいる人材以外、つまり転職活動をしていない人材へのリーチは、メンバー個人のSNSやブログなどの投稿・発信が起点となるケースが増えています。その観点からも、社内にインフルエンサーがいると非常に心強いです。自発的に、結果として社内のことをネタに拡散してくれたりしますし、その内容から、公式な企業からの情報では感じ取れないメンバー目線の情報が伝わります。候補者が知りたいのは、「生の声」なのです。

企業が主体、という空気は出さない

転職活動をしていない、検討していない人材は、他社の情報を積極的に取得する必要がなく、取得したいという意思も強くあるわけではありません。そのため、「会社」を主語とした宣伝・PRという発信を熱心にしたところで、響くことは少ないでしょう。

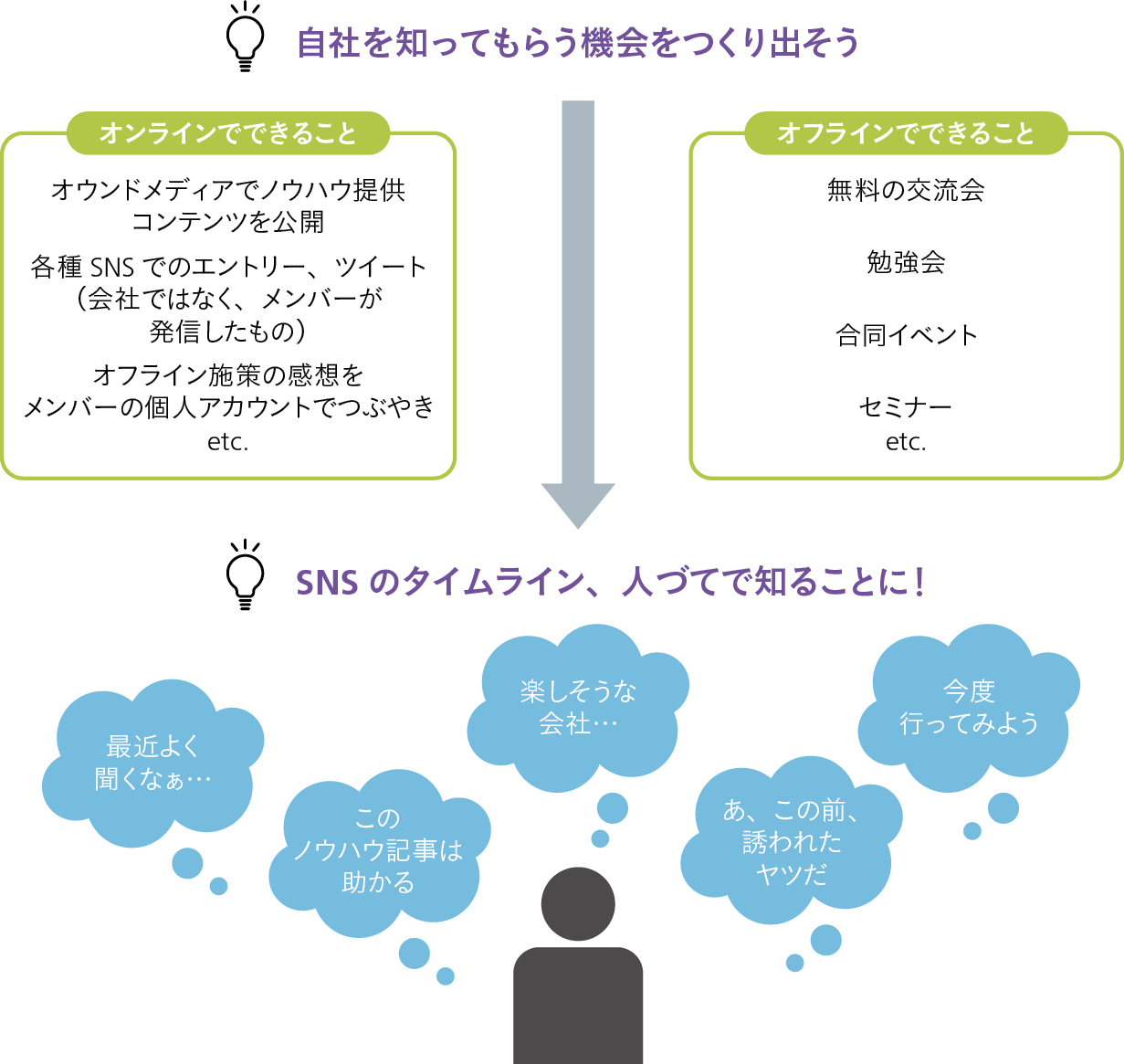

では、効果的な認知施策はどのようなものがあるでしょうか? オンライン施策の一例が、ノウハウ/ナレッジのコンテンツの発信です。

有名なところではGoodPatchのブログ(https://goodpatch.com/blog/)が挙げられます。自社の知見をわかりやすく説明するコンテンツや最先端技術に関する海外文献を解説するコンテンツ、ケーススタディを共有するコンテンツなどを発信します。

候補者が知りたい情報を検索した際に、ブログやメディアにたどりつき、運営元の会社を認知する機会が生まれます。コンテンツはあくまでノウハウ/ナレッジのためであり、会社の宣伝・PRではありません。読んでいて興味関心が喚起される内容になっているため、読後感として「このブログは面白くてタメになる」「○○社には興味深いノウハウがたくさんありそうだ」という気持ちを持ってもらえることができれば、十分な成果と言えます。さらに、「○○社のブログは読む価値がある」などのコメントがSNSで投稿されると、認知の輪が広がっていきます。

オンラインのみならず、オフラインでも交流会や勉強会などさまざまな手法があります。いずれにしても、転職活動をしていない、検討していない人材に対しては、会社の宣伝・PRという色が出すぎないようにしながら認知を広げていくことが望ましいです。

また、一度きりのリーチで終わらないよう、コンスタントに発信をし、接点を重ねて持ち続けていきましょう(01)。

オンライン、オフラインのそれぞれでコンタクトできる機会をつくり出してみましょう

メンバーが自発的に「周囲に伝えたくなること」をやろう

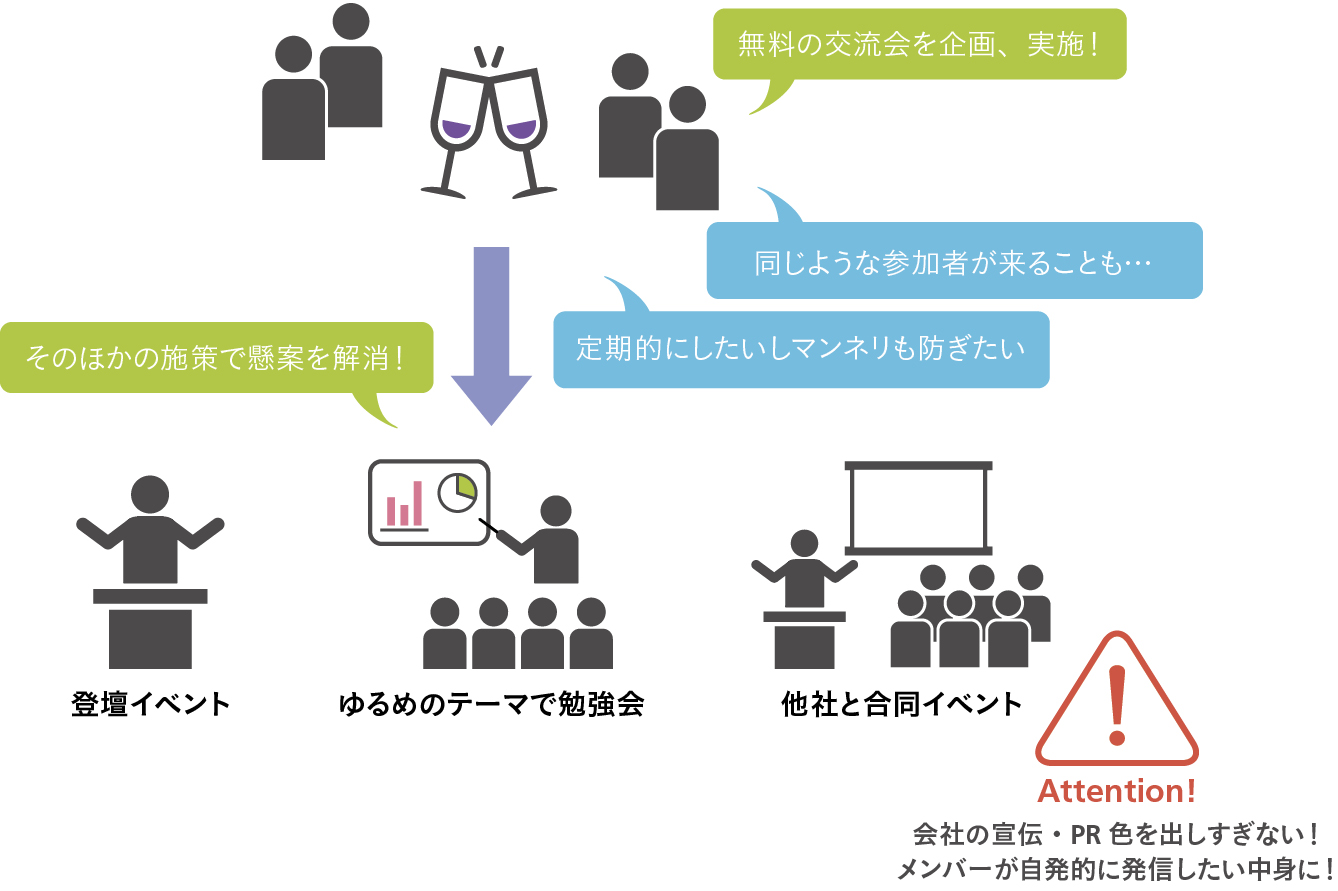

次にオフラインの認知施策について考えると、ゆるやかな雰囲気で人が集まる催し物を企画できるといいでしょう。

すっかり定着して、有名になったのが、ビズリーチが月一度開催しているピザパーティーです。社内メンバーの紹介があれば、基本的に誰でも参加できる気軽なパーティーを通じて、外部の参加者が社内や社員の雰囲気を体感できるというイベントです。パーティーを通じて、会社のことを知ってもらう機会を積み重ねていくと、ある時、もう少し強い関心を持つ候補者が現れる可能性が出てきます。

ピザパーティーのような取り組みが定着すると、企業の風土づくりにも直結します。社内メンバーが自発的に「参加者を募ろう」という気持ちも起きやすくなるでしょうし、自主的にリファラル(メンバーの推薦)したくなる雰囲気にもつながります。

イベントを開催する場合は、自社に最適な頻度を模索していきましょう。頻度が多すぎると、参加者が重複することがありますし、招待を受けるたびに「また招待された。断るのが面倒になってきた…」と、敬遠されてしまう可能性も出てきます。

イベントの内容を変えてみたり、招待する人材の条件を変えてみたりするのも手です。例えば、勉強会にしてみたり、自社のインフルエンサーポジションのメンバーの協力を得て、彼および彼女が登壇するイベントにしてみたりします。インフルエンサーのメンバーが登壇するとなると、本人やフォロワーが自発的にSNSやブログで投稿・発信をしてくれるため、参加者が増えたり、顔ぶれにも広がりが期待できます。

確かにイベントの開催は大変ですが、Facebookページを設けて、その中で出欠確認をとるなど、少しでも効率的になるよう、運用に工夫すると良いでしょう(02)。

例えば、無料でラフな交流会を企画し、接触の場を設けます。社内メンバーの知り合い、知り合いの知り合いといった感じで、参加の輪が広がっていくような場をつくりましょう

“従来通り”を変えて!人材確保のきっかけに

これまでに挙げた施策は、特にスタートアップ/ベンチャー企業が盛んに行っています。中には、競合となる同業他社と協力して、イベントやセミナーを合同で開催するケースも見受けられます。

大手企業の中にもこのような施策をとっている会社はありますが、まだまだ少ない印象です。これまでの採用手法で、採用したい人材が問題なく採用できているのであれば良いのですが、そうでない場合は、従来からの変化(パラダイムシフト)を起こしてみることをオススメします。

前例がないのであれば、自社が前例となるという意気込みで、トライアンドエラーを繰り返しながらも、ノウハウやナレッジを貯めていきます。「○○社のような会社が、面白いイベントをしている」「大手企業では珍しい取り組みをするなんて興味深い」と、他社がやっていないからこその差別化を、今なら図ることができるかもしれません。

オンライン、オフラインいずれの施策について共通して言える、気をつけたいことがあります。それは、社内メンバーへの強制をしないということです。

例えば、交流会を開催する場合、「メンバー一人につき、知り合いや友人を5人以上参加させるように」などと会社が強制したり、ノルマを課してしまうと、メンバーのモチベーションが低下してしまいますし、そうした雰囲気、空気感は招待する人材にも伝わってしまいかねません。

まずは、会社からの強制やコントロールを控え、メンバーが楽しみながら発信・開催できるような仕組みとなることを心がけましょう(03)。

そもそも人材とのコンタクト、タッチポイントに悩んでいる場合、業種や前例から敬遠しがちだった判断を改めて、オンライン/オフラインそれぞれの認知施策を試してみてはいかがでしょうか?