「リモート」が問題? もともと「評価」ができていないのでは?

コロナ禍に端を発するリモートワーク環境は、これまで検討してきたけれど試してこなかった組織にとって、思わぬ形で実施する機会となりました。慣れない状況の中で、これまでと勝手が異なり戸惑う業務も出てきます。マネジメント層であれば、1つがリモートワーク環境下での「社員の評価」ではないでしょうか。

「リモートワークにおける評価」について、取り組み方へのヒントを語ってくれたのが、(株)キャスターです。「リモートワークを当たり前にする」というミッションを掲げる(株)キャスターは、全国のリモートワーカーに向けた幅広い事業を多数展開します。同社の取締役COO(最高執行責任者)を務める石倉秀明さんに話を向けると、「評価が難しいのは、本当に“リモートワークだから”でしょうか?」という問題提起から話を進めてくれました。

「リモートワークだと、組織内で働く人たちを評価することが難しくなるとは、まったく思いません。根本的な問題はリモートワークかどうかではなく、“もともと評価ができていないこと”ではないでしょうか? リモートは働き方や手段であって、評価ができない理由にはなりません。社員の評価体系が機能していないので、リモートワークであろうとなかろうと、社員の評価ができていなかったのが実情だと思います」

きちんと評価をするために必要なのが、「目標設定」です。

「私たちの実感として、そもそもきちんと目標を設定できている会社や組織が少ない、と思っています。例えば、“あなたの半年間の目標は何ですか?”と尋ねた時、答えられない人たちがほとんどになってしまうような組織は問題です。それは、評価される側にとっても、評価するマネジメント側にとっても不幸な状態でしかありません」

問題は、リモートワークかどうかではないのです。適切に評価するためには、個人に対してきちんとした目標やミッションを課し、目標を達成すれば評価される状態にできるかどうかです。

「評価制度」より「目標設定」に時間をかけるべき

そのほか、リモートに限らず人事評価に関する問い合わせが同社に寄せられた際、「どのように評価制度をつくるといいのか?」という声も聞くそうです。石倉さんは、「評価制度よりも余程大切なのが“目標設定”です」と応じます。評価制度の設計よりも、もっと優先的に時間をかけるべきことは、目標の立て方やあるべきミッションを考えることであり、「どうすればミッションが達成したとなるのか」を決めることです。

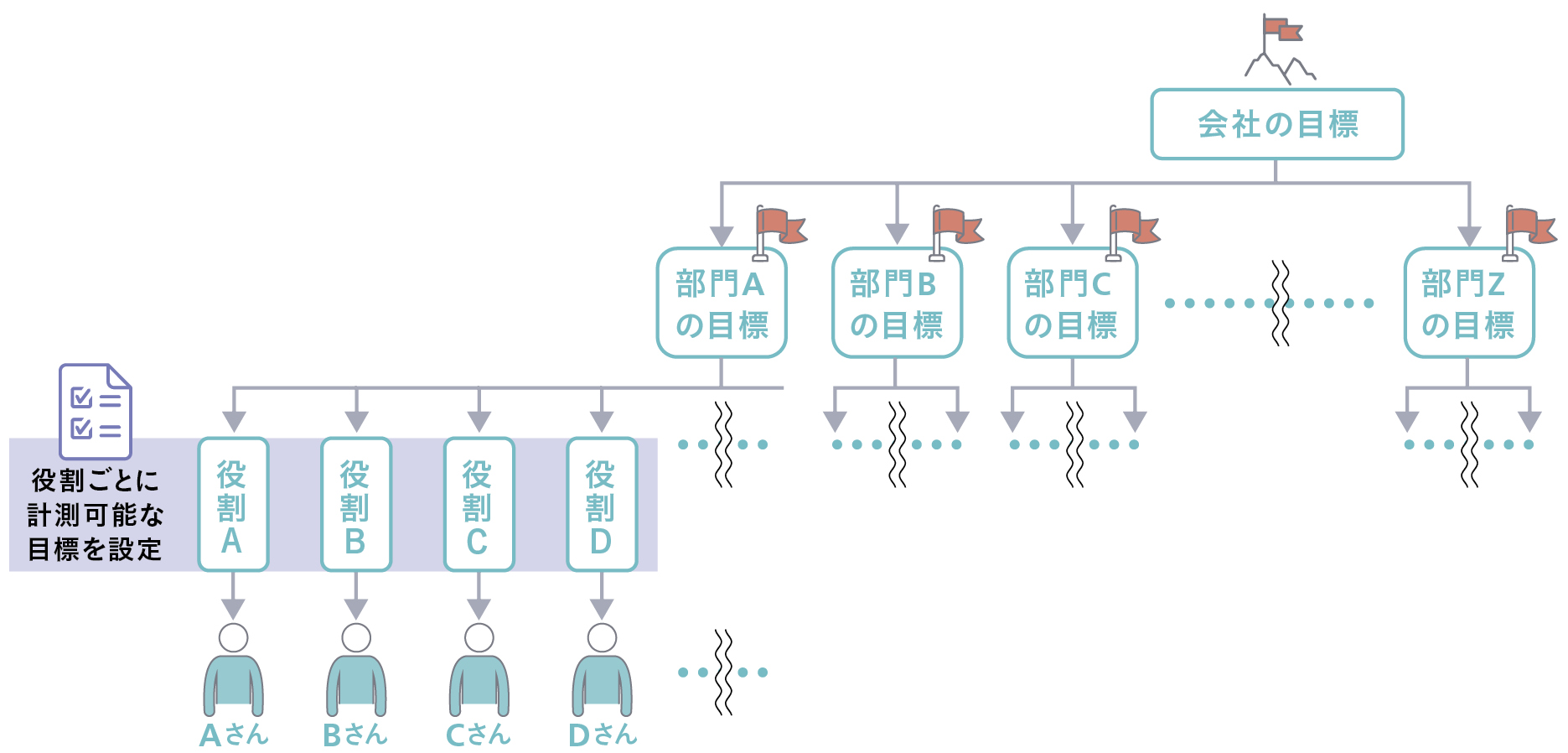

「例えば、Aさんをどのように評価するといいのかを考えてみます。評価するには、Aさんの役割や役割に応じた目標が必要です。となると、会社や組織全体の目標がそもそも明確でなければなりません。会社として追いかける目標を定めて、その目標に対して次に各部門/部署/チーム単位で達成すべき目標が決まり、さらに目標達成のために必要な役割を洗い出し、役割を一人ひとりへと振り分けていくといった形で、要素を分解していくのです(01)」

設定された目標やミッションを達成すれば評価される、という基準が明確になるので、「自分では頑張ったつもりだけれど、査定には反映されていない」といった齟齬も生まれません。組織規模や業種業態、仕事の中身にもよりますが、目標設定に対する根本の考え方は普遍的です。

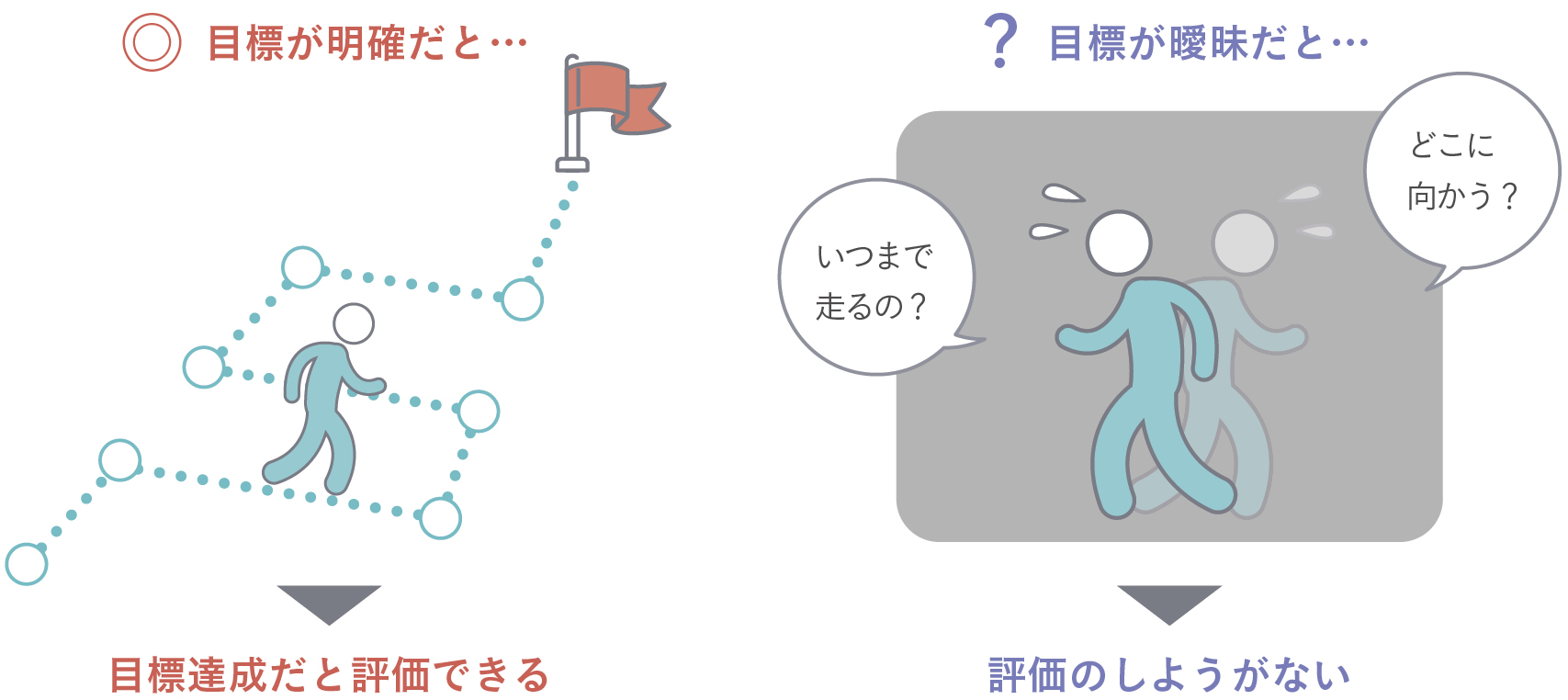

気をつけてほしいのが、「目標/ミッションは、必ず測定できる事柄で設定すること」です。

「必ずしも、売上〇〇円以上、といった類の目標にする必要はありませんが、測れない目標を立てるのはNGです。測れなければ一切評価ができないからです。私たちも社内では、目標設定には時間をかけていて、その分、評価そのものには時間がかかりません。評価基準が明確で、“どうすると達成したことになるか”“達成すれば評価する”ことがはっきりしているからです」

例えばAさんを評価するとなると、Aさんの役割を決めて、計測可能な目標を定めておけると評価ができる状態です。裏返すと、目標を設定していなければ評価のしようがありません。評価の仕組みの有無と働き方(オフィスワーク or リモートワーク)は関係がないのです

適材適所でなく適「所」適「材」

石倉さんは、「人事評価を考えるなら、役割自体の重みづけや、業務の難易度に対して給与や人を紐づける方が適切に進められるでしょう」とも話をしてくれました。「私たちが組織づくりをしていく中で行き着いたあり方が、適材適所ならぬ、適“所”適“材”です」とも補足します。

「とりあえず人を入れて、その人にふさわしい役割を与える考え方ではなくて、目標のために適した役割を用意して、そこに適した人材を検討する、という考え方です。端的な言い方ですが、会社全体の目標やそこに紐づく目標が達成できれば、収益が上がります。それは働く人たちの評価があってですし、収益が上がれば給与(評価)にも反映されていくというサイクルになるわけです」

評価に迷うマネジメント層の中には、「リモート環境だと、社内の雰囲気を明るくする、潤滑油のような人たちの行動を評価できない」など、「同じ空間にいたから気づけたリアルの側面がフォローできない」という感想を抱く人もいるでしょう。石倉さんは「それは、マネジメント側のさじ加減で評価がどうにでもなる、と言っているのと同じです」と警鐘を鳴らします。

「きちんと役割をこなして成果を上げているがムードメーカーではないAさんと、役割をこなせず成果を上げていないが部署内の雰囲気を明るくするBさんがいて、AさんよりBさんが評価されていたら不公平です。ムードを高めることを否定したいのではなく、仕事ぶりと明るくすることは、別の話です。成果を上げているAさんに失礼ではないでしょうか」

マネジメント層に問われるのは、評価することではありません。

「期限を決めず、どこに向かうのかも示されず闇雲に走る状態に働く側を置いてはいけないのです。働く側には酷でしかない。目標を明確にして働く状況をフェアな状態につくり出すことが、マネジメント層のすべきことです(02)」

役割ごとの評価軸が明確だと、評価される社員は「何をすれば評価されるのか」がわかります。評価軸が曖昧だと「頑張ったのに評価されていない」といったズレが出がちです

マネジメント層は「自分が何をすべきか」を答えられるのか?

改めて話を整理すると、マネジメント層は一人ひとりの役割や、役割に求められる目標をきちんと設定できること。それがイコールで、働く一人ひとりを評価できる状態に置くことを意味します。重要なのは、評価することではなく目標設定です(03)。目標の決め方の中には、個人の希望を取り入れるアプローチもあります。例えば、上長との1on1を通じて決める方法も耳にします。石倉さんは、「決め方は事業内容や職種によりますし、中身に応じて多様であっていいと思います。同時に、事業の変化で目標設定のあり方や役割の定義は変わるので、変化に対応できるべきです。個人の希望については、事業で必要とする目標やミッションと一致しなかったり、適切でない可能性もあるので、こうした点を考慮するかどうかを決めることもマネジメント層のやるべきことです」とも話します。

「マネジメント層こそ“自分は何をすべきか”を答えられるべきなのです。それが評価の問題の根源にも関わります。自分が何をするのかを答えられないのに、他者を評価できません。評価することは、マネジメント層の仕事のごく一部でしかないことを忘れてはなりません」

最後に石倉さんからは、「成果」という言葉について、多くの人たちが意味を捉え違えていないか、とも疑問を呈してもらいました。

「成果について、“大きな売上を上げる”“大ヒット作をつくる”といったイメージありきの人たちを多く見受けますが、それらは成果を形づくるほんの一部に過ぎません。例えば、しっかりと期限を守ってタスクをこなす、といったことも成果の1つです。それらの地道な成果の積み重ねが目標到達とリンクしているべきで、そうしたことが評価の対象になっているかどうか。会社ごと、組織ごとで、それらをつくることが、マネジメント層の責務と言っていいでしょう」

マネジメント層は、会社の目標から各部門でやるべき目標を割り出し、自らの部門のミッションを把握。だから目標達成のために必要な各役割を割り出せて、適所に適材をあてられます

- 教えてくれたのは…石倉 秀明さん

- (株)キャスター 取締役COO https://caster.co.jp/ (株)bosyu 代表取締役 https://bosyu.me/