地域はマーケティング黎明期、真っ只中!

政府が掲げる「地方創生」の当初の目的は、「都市部と地方の人口の偏りをなくすこと」でした。現状として未だに地方からの人口流出が止まらずに、首都圏への流入が進んでいます。このままでは都市圏と地方との人口格差はますます拡大し、存続が難しくなる地域も出てきてしまう。それをなんとか食い止めようというのが発端でした。

日本はこれまで製造業や重工業中心に発展してきた歴史があり、観光業は決して中心的な産業ではありませんでした。しかし近年では、円安や格安航空会社の影響などで外国人観光客が急増。日本の料理や文化は大きな注目を浴びています。こうした流れを受けて政府が主導となり、「観光立国」を掲げて日本全国で様々な取り組みがなされています。

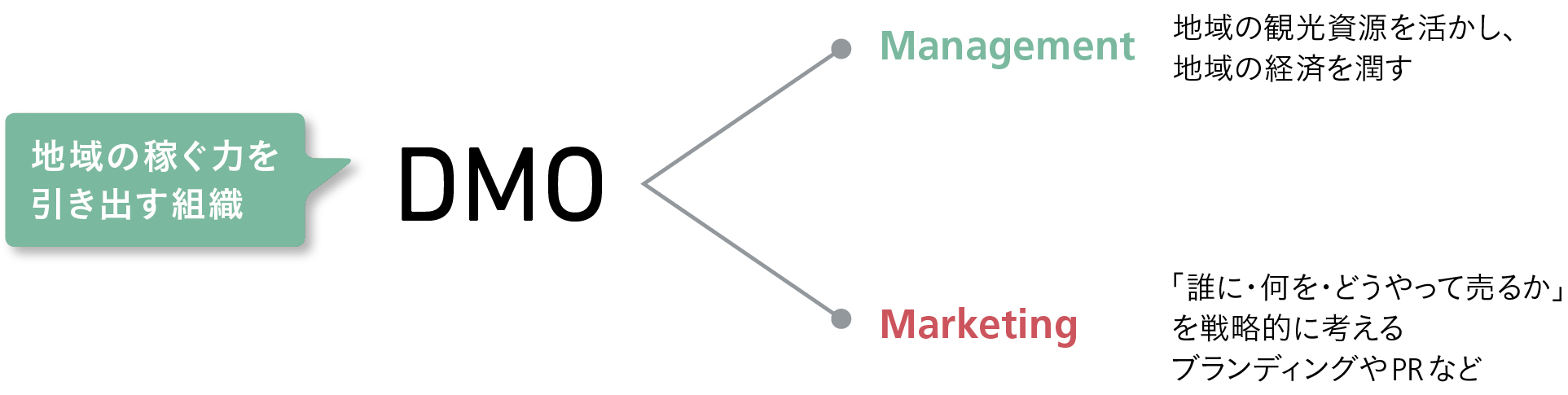

そこで注目されているのが「DMO」です。DMOは、「Destination Manage ment / Marketing Organization」の略。つまり、観光にマーケティングの観点を導入し「誰にどう楽しんでもらうか?」という明確な戦略を立てて、その地域の“稼ぐ”力を引き出す組織のことです。

誰しも「一度は行ってみたい」と思った経験があるような海外の観光地の多くには、たいていDMOがバックで機能しています。組織形態は、公的機関の場合もあれば、官民連携などもあり、国によってさまざま。中にはハワイ州観光局(HTA)のように、数十億円規模の予算が動く組織もあります。そういった海外の事例を参考に、日本も2014年あたりから各地で「日本版DMO」の設立に力を入れ始めました。

日本版DMOには、役割や目的ごとに大きく3種類に分かれています。

まず1つが「広域連携DMO」。複数の県をまたがって組織されるDMOです。自治体の境界を超えた観光地域ブランドを構築する使命を負っています。またインバウンドの誘致を担うことが多いこの広域連携DMOは日本に約10組織あります。よく知られているものとして、瀬戸内周辺の7つの県をカバーした「せとうちDMO」があります。

2つ目が、「地域連携DMO」です。同じ県内や、隣接した市や町どうしで観光資源を生み出し情報を発信しています。

最後の3つ目が、市や町が単体で行っている「地域DMO」。こちらも「地域連携DMO」と同様に、その地域の魅力を開発することが主な目的です。

2019年3月の時点で、123もの法人が日本版DMOとして登録されています。このことからも、現在全国の地域が「観光マーケティング」に取り組み始めていることがわかります。

マーケティングの肝となるのはブランディング

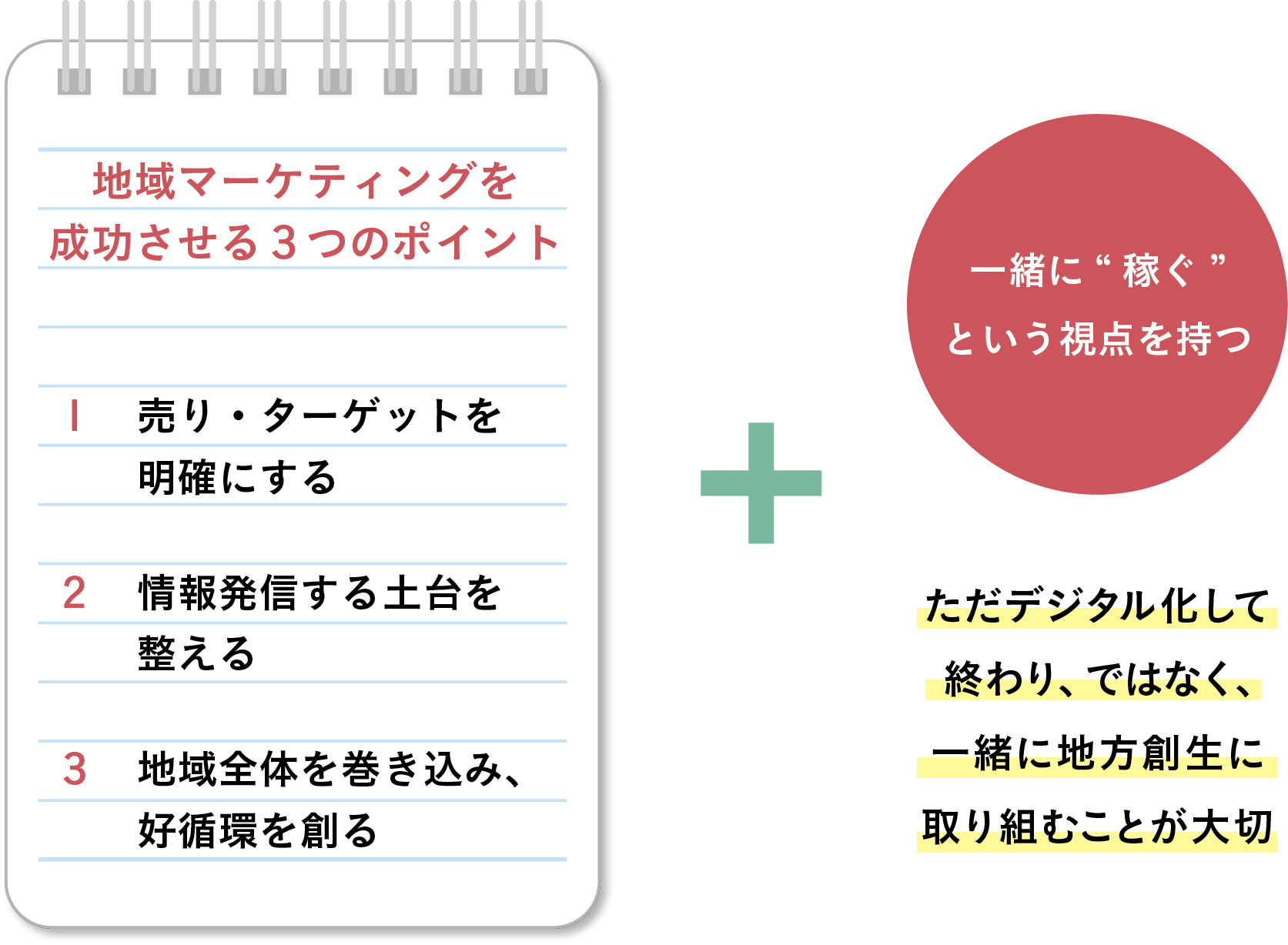

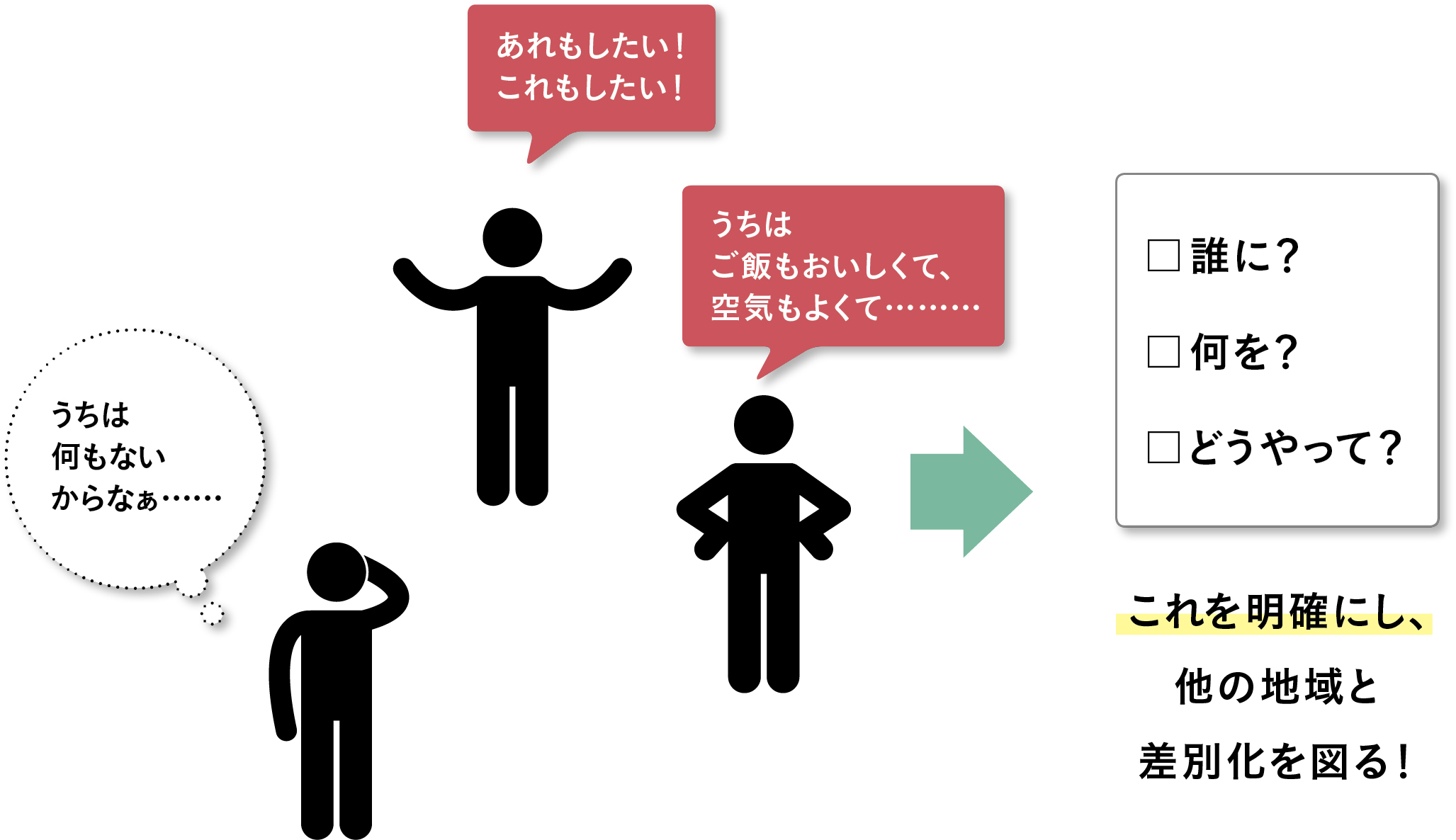

「誰に来てもらいたいか」「何を買ってもらいたいか」「どうやって楽しんでもらうか」。何よりも大切なのは、こうした顧客価値を明確にすることです。

地域で陥りがちなのが、「あれもこれも」と、売りにしたいポイントを絞り切れていないケース。また、「食べ物もおいしくて、空気はいいし、景色もキレイです」と、どの地域に置き換えても言えるような要素では、差別化が困難です。あるいは、「うちは何もないから」と半ば諦めぎみで、自分たちの地域が持つ魅力に気づいていない地域も少なくありません。

地域を特徴づけるエリア・ブランディングを成功させるために必要なのは、やはりその地域で「世界一のポイント」を何とか見つけて、他の地域と明確に差別化することではないかと思います。

例えば、「せとうちDMO」では、地域のブランディングを重要視した取り組みがなされています。5年前の瀬戸内は、北海道や沖縄に比べると、観光地としてブランディングが未確立という認識でした。一方で、海の幸、山の幸、柑橘類など地産品にも非常に恵まれ、スポーツではサイクリング、クルーズ船も行き来しているなど、富裕層が好む魅力的なコンテンツにあふれた地域です。こうした魅力をさらに掘り起こし、欧米からの観光客を中心にマーケティングを注力して行うのが、せとうちDMOの戦略。近年になってその成果は顕著で、世界の著名なメディアで「Setouchi」として数多く紹介されるまでになっています。

瀬戸内では「アート」「クルーズ」「サイクリング」の3つがコンテンツとして際立っています。3つをすべて包含している地域は、世界中を見てもなかなかありません。数多くの島々が重なる「多島美」の景色とともに、こうした特徴をいかに際立たせるかが、マーケティング戦略の一つのポイントになっています。

「世界一のポイントを探す」といっても、本当に「物理的に」世界唯一かどうかより、人を引きつける魅力を放つ「ストーリー」のほうが重要です。また、あまりにも一部のマニアしか響かないような狭い市場では意味がありません。きちんと地域の経済を潤すことのできる規模の市場を狙って、どう戦略を立てるかを考える必要があります。と、言うのは簡単ですが、実際はここが一番難しいところでもあります。

地元民ならではの視点からリアルな情報を発信

地域の魅力を知ってもらうためには、情報発信が欠かせません。ただし情報なら何でもいいというわけではなく、その地域にまだ訪れたことのない人が「行ってみたい!」と思ってもらえるような、情報の「質」が大事です。

ガイドブックにすでに載っている情報や、どこかで聞いたことのあるお店しか掲載されていないのであれば、わざわざそのWebサイトに訪れる必要はありません。たくさんの情報の中から選んでもらうために大切なのは、「そのサイトでしか見られない情報」を発信すること。

例えば、当社で運営している各地域の情報サイトでは、現地に実際に住んでいるフォトライターのネットワークを形成しています。その地域に住むフォトライターからは、地元だからこそ知りえる旬な情報がたくさん集まります。

もちろんレアなだけでいいというわけではなく、「観光客目線」で、観光客に響く表現が必要です。もし旅行をする時に、旅先に友だちが住んでいたら、「どこかおススメのお店はない?」と尋ねますよね。そうした情報が集積した場所にしたいという意識を持ってサイトを運営しています。

さらにリアル店舗とWebを融合させた施策も展開しています。今年3月に沖縄県那覇空港の新ターミナルで、地元の工芸・クラフト事業を展開する「ゆいまーる沖縄」と共同でオープンしたクラフトショップ「Dear Okinawa,」です。

コンセプトは、「沖縄をクラフト作家の登竜門にする」こと。実は、2011年の震災以降、沖縄に移住するクラフト作家が増加しているんです。それがもともと沖縄在住の作家の刺激となって、沖縄のハンドメイドやクラフトのレベルはどんどん上がっています。そうした背景を、より戦略的に地域の産業振興につなげるために、「クラフトといえば沖縄」というアイコンとして認知してもらうことが店舗の狙いです。そして、国内で増えているクラフトを趣味にしている人たちに「自分も将来、沖縄に移住して作家デビューしたいな」と思ってもらえるストーリーブランディングを打ち出しました。

地域を売り込むだけでなく、そこからどのような波及効果を出すかという発想は、Webサイトなどのバーチャルも、ショップなどリアルな世界でも変わりません。むしろそれらをいかに融合させた戦略が考えられるかが重要ではないでしょうか。

1つの名物が、その周辺の施設にも相乗効果をもたらす

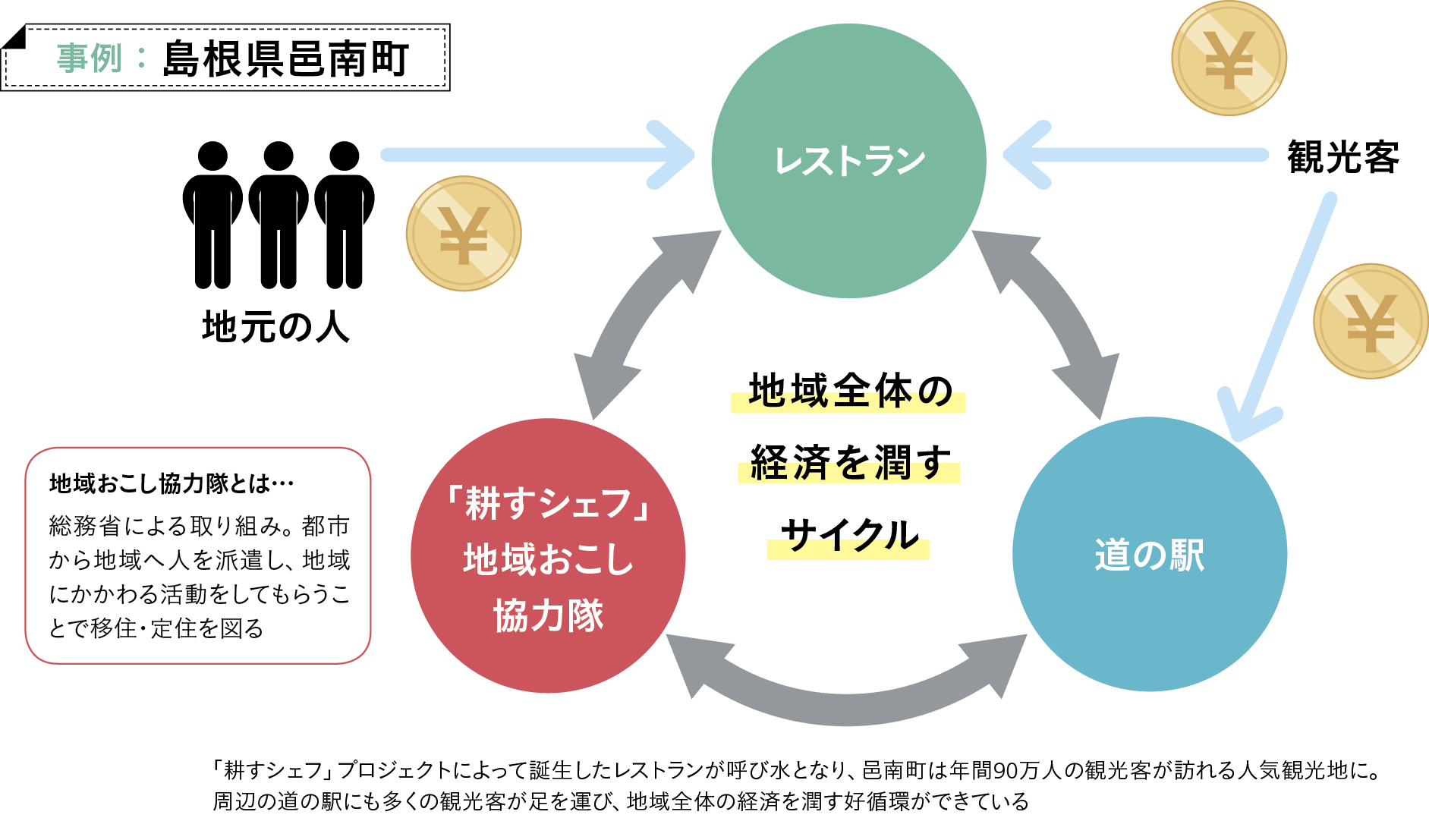

島根県邑南(おおなん)町は、「外に売りに行くのではなく」「外から来てもらう」方向に舵を切り、成功した自治体です。中国山地の真ん中にある、雲海が出るような美しい山奥の地域。人口約1万人のこの町は、なんと年間90万人以上の来訪客を誇る地域になっています。

その立役者の邑南町のスーパー公務員、寺本英仁さんが最初に目を付けたのは、地元の名産である牛でした。しかし、生産量が限られていたため、都市部での販売には向きません。

仕事で東京と島根を何度も行き来して、寺本さんはあることを発見しました。東京には、おいしいレストランがたくさんあり、そこで食事するためにたくさんの人が訪れている。邑南町にも、魅力的な食材はそろっていました。そこで、「地元の食材を使った町営レストランを売りにしよう」と考えたのです。

町営レストランを売りにすると決めたものの、肝心のシェフがいません。そのため、シェフを育成するところからプロジェクトはスタートしました。国の制度である「地域おこし協力隊」を活用して、「食と農の学校」を設立。コンセプトは「耕すシェフ」です。「農業や地産地消レストランで料理を学び、3年間で起業を目指せる」と銘打って、料理学校などに赴き、呼びかけを行いました。「お給料をもらいながら、料理を学べるなら」と徐々に人が集まり始めました。この事例の邑南町がすばらしいところは、地域の町民を本質的に巻き込んで行っていること。地元の銀行や工務店が関わることで、開店にかかるシェフの負担を最小限にとどめる仕組みを作ったのです。

そして、今や20人を超える起業シェフが各々のお店をオープン。自分たちが深く関与したお店ということで、まず地元民が食べに来てくれます。「食と農の学校」で修業したシェフたちがふるまう料理は絶品のため、周辺に住む親戚まで呼んで食べさせたくなる。「A級グルメ(永久に守りたい味)」として話題が話題を呼び、今でも邑南町内に人気のレストランが増え続けています。

「耕すシェフ」のプロジェクトでは、レストランの他にも蕎麦屋やパン屋など、これまで邑南町になかったお店が続々と開店しています。町民に出資してもらうことで、いい店にしようと地域全体がシェフや店を育てていく。結果的にお店のレベルが上がり、話題性が生まれる。メディアに取り上げられ、観光客が増え、最終的に町全体に利益をもたらすのです。

さらに、「耕すシェフ」によって副次的な嬉しい効果が2つも生まれました。1つ目は、地元で多種多様な野菜が栽培されるようになったこと。イタリアンレストランだけではなく、フレンチバルのような店舗もあるため、これまで扱っていなかった希少野菜のニーズが増えたのです。付加価値の高い野菜は、今まで以上に農家に収益をもたらし、地域経済はますます潤っています。

そして、副次的な効果の2つ目が、地域の道の駅などにも人がたくさん集まっていることです。例えば、地元の主婦が販売している「角寿司」という地域伝統の郷土料理は、毎日売り切れが続出するほどの大人気商品になっています。

道の駅は、観光客にとって地元のおいしいものや特産品が手に入る人気スポット。地域の農家にとっては商品を販売できる、貴重なマーケットプレイスです。邑南町のように地域全体でうまく運営することで、地域経済の原動力として機能している事例もいくつもあります。

デジタルの知識を持った人材は地域に引く手あまた

「じゃあ、一体何から始めたらいいの?」と思った方は、まず地域とかかわりを持つことから始めてみましょう。各地域が東京で開催するイベントに参加したり、旅行がてら気になる地域を自分の目で確かめてみるのもいいのではと思います。特にWeb関係の仕事は、パソコンがあればどこでも仕事ができますし、Webの知識は地域でかなり重宝されます。地域でもスマートフォンを使っている人は多くいらっしゃいますし、ある程度のWebの知識やデザインの技術を持っている地域もあるので、そうなれば都市部で仕事をするのとさして変わりません。

大事なのは「地域と共に、同じスタンスで取り組む」こと。ただサイトを作って担当者に渡して終わりでは、かえって地域の負担にもなりかねません。「ここ面白い!」という地域を見つけたら、その地域のマーケティング戦略を考えられたらいいと思います。地域には、それを一緒になって考えてくれる人がまだ少ないのが実情です。基礎的な知識や技術でも、顧客目線で、地域のことを第一に考えられれば、必ず地域の人にも受け入れられると思います。

近年では広島県や福岡市のようにIT企業の誘致を積極的に行い、移住者や起業に手厚い支援をしている自治体も数多くあります。私としては、「デジタル系の人たちにとって、いい時代が来たよ!」と声高に叫びたいくらい、ようやく日本中で、本当の意味での「デジタルマーケティングの時代」が来ていると感じています。