「デフォルト(初期設定)」を活用する

「行動デザインは販売促進のためのマーケティング手法」だと考えている人は多いが、それは正確ではない。行動デザインは、社会課題の解決にも有効なアプローチだ。社会は人間の行動によってつくられているからだ。その行動は社会規範に左右されるが、行動が変われば社会規範も次第に変わっていく。このように社会規範と行動は裏表の関係にある。社会(を構成する人々)の意識を変えることで社会を変えようとする「啓発」型の取り組みは、昔から行われているが、思うように成果が出ないことが多い。それは行動を変えるためのしかけが実装されていないからだ。

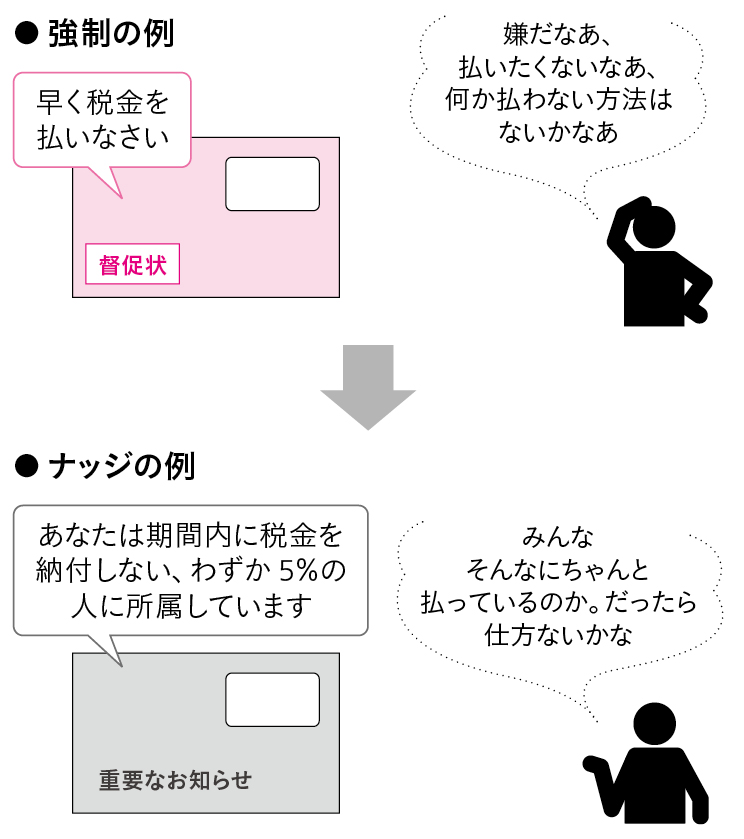

2017年にノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー博士は、長年、意識ではなく行動を変えるための介入策を研究してきた。それらのアクションは「ナッジ」と名づけられている(01)。

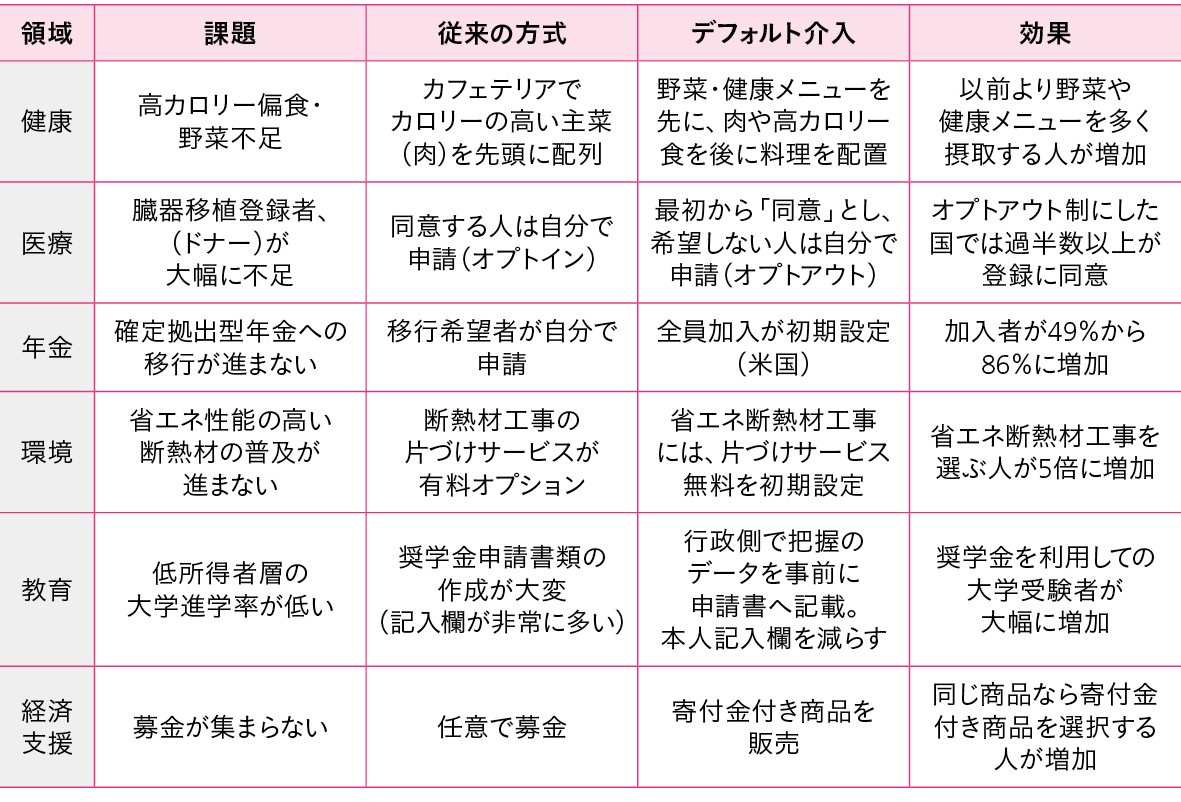

例えば「デフォルト」の活用がそれにあたる(02)。人は初期設定=デフォルトを変更することに消極的だ。変更するためには、かなりの物理的・精神的なコストが発生してしまうからだ。 募金の事例で考えてみよう。日本人は世界の中でも募金など寄付行為に消極的な国民だ。「募金をしないこと」が社会的なデフォルトだともいえる。だから、そのデフォルトを自分から覆すことに抵抗感があり、募金行動に至らない。それに加えて「いくら入れたらいいかわからない」「少額では恥ずかしいし、申し訳ない」という抵抗感もあるようだ。

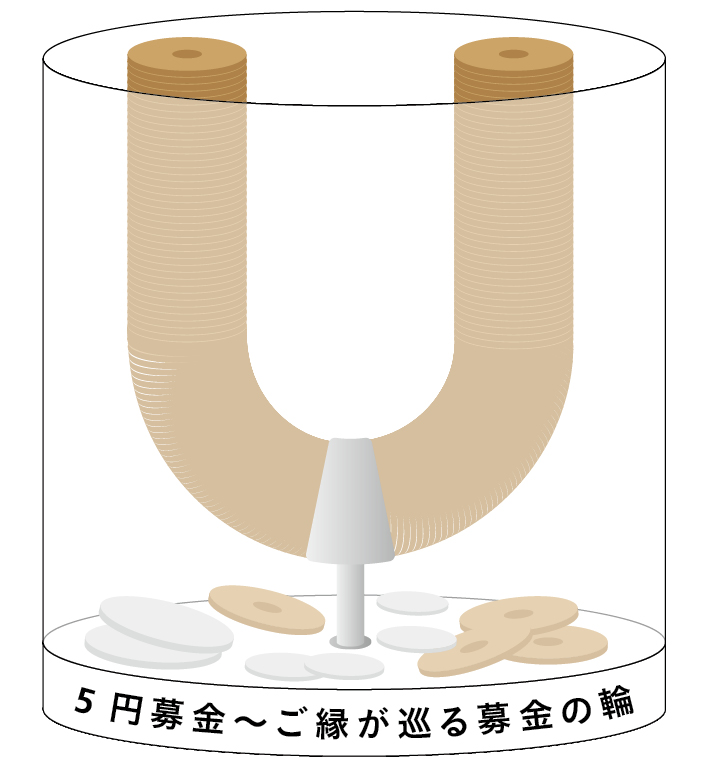

では、募金の金額を「一人●円から」と下限を決めてしまう(金額をデフォルトにする)のはどうだろう? その金額が低ければ、さらに募金への抵抗感は下がる可能性がある(03)。

ナッジ(Nudge)とは、英語で「肘でちょんとつつく、背中をとんと押す」という意味。強制ではなく自己選択の結果、自然に望ましい行動を取るように選択肢を設計することがポイントになる(「選択する自由」が担保されていることが重要)

例えば米国では、運転免許証の申請者は「臓器提供に同意する」が初期設定になっている(拒否する自由はある)。こうした手法はマーケティングでは普通で、サービス商品の1カ月無料体験後、初期設定で「自動的に有料会員になることを希望」としていることが多い ※上の表は、『実践行動経済学~健康、富、幸福への聡明な選択』 (リチャード・セイラー、キャス・サンスティーン著/日経BP社刊)を参考に筆者が作成

ハードルの低い金額、例えば5円を「ご縁」にかけて募金額のデフォルトにすれば、募金をためらう人が行動しやすくなるのではないか?(5円玉の穴に通すような募金箱にして) その先に、行動変化(例:ポケットに5円玉が入っていたら募金箱を探す)が生まれるかもしれない 参考:NHK「はじっこ革命」プロジェクトに行動デザイン研究所も協力して、「5円募金」の社会実験を行っている

大きな行動変化は小さな行動の積み重ねから

金額をデフォルトにすることに対し、「募金は自発的な行為であって、他人が金額を決めるものではない」と反論する人は多いだろう。だが、お香典や結婚式のご祝儀は明示されていないが、暗黙の相場、つまり社会規範が存在する。だから安心して包めるのだ。「お気持ちだけで」と言われてもかえって困ってしまうだろう。募金額が任意であることが、普段募金に消極的な多くの日本人には重荷となっている可能性がある。

「安い金額を指定すると、それ以上の金額が集まらないのでは?」という心配もあるだろう。しかし実際は、普段から募金をする人は仮に「5円から」と言われても100円、1,000円と募金するような人だ。社会課題はそうした意識の高い層ではなく、大多数の消極的な人々の行動を変えることで初めて解決される。最初は5円でも、行動が定着・習慣化すれば 10円、50円、100円と金額が増えていく可能性があるのだ。

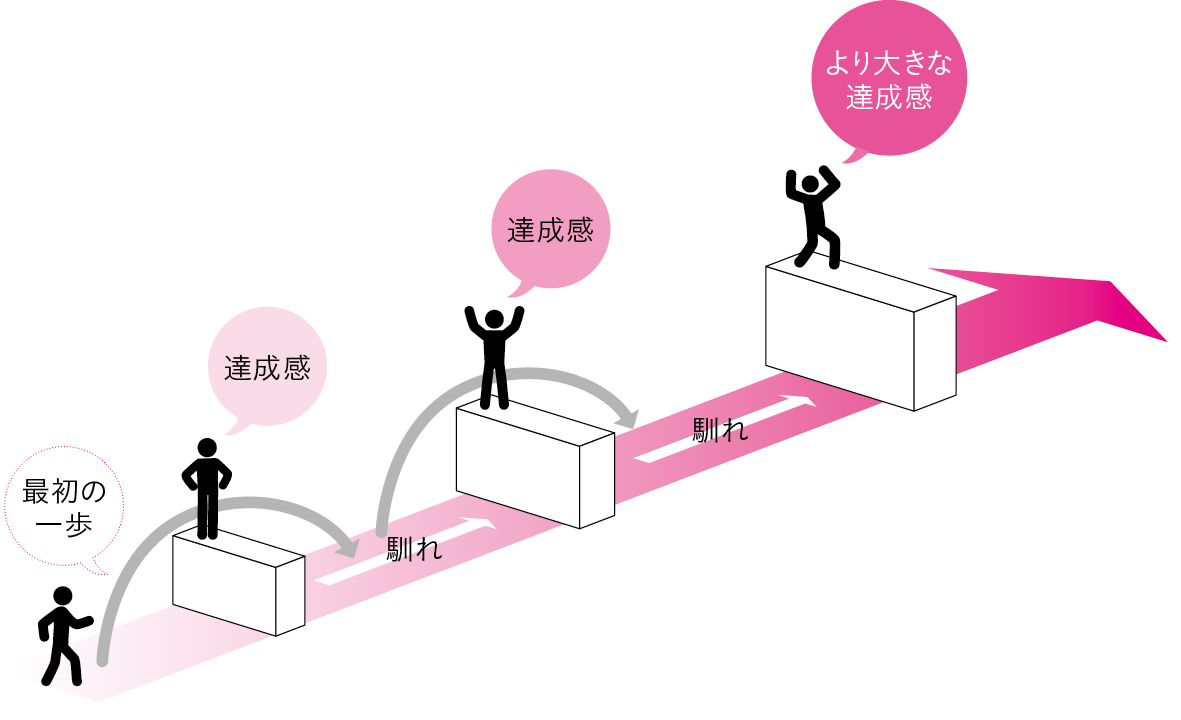

このように小さな行動を積み重ねて次第に体を慣らし、より大きな行動に移行できるプロセス設計が重要だ(04)。例えば臓器移植のケースなら、すべての臓器提供に抵抗があっても、「小腸だけ」など、臓器1つだけを選ぶ仕組みなら登録検討者が増えるかもしれない。

社会課題の解決はもはや行政だけの仕事ではない。それぞれに強みを持った組織や個人が集まり、発注・受注の関係を越えて、課題解決に向けて協働することが必要になっている。

Web制作会社も、技術や人材を積極的に社会に提供して社会課題の解決を目指し、そこから新たな収益機会を見い出すというビジョンを、そろそろ持ってもよいのではないだろうか。

人はいきなり大きな行動変化を起こすことは難しい。小さなエネルギーで達成できるように目標を刻み、達成感とともに徐々に体と気持ちを馴らすと、最終的に大きな目標へと到達しやすい

- Text:國田圭作

- 博報堂行動デザイン研究所所長。入社以来、一貫してプロモーションの実務と研究に従事。大手嗜好品メーカー、自動車メーカーをはじめ、食品、飲料、化粧品、家電などの統合マーケティング、商品開発、流通開発などのプロジェクトを多数手がける。2013年4月より現職。著書に『「行動デザイン」の教科書』(すばる舎刊)。 http://activation-design.jp/