東アジア・北米・ヨーロッパ・チリの諸国が協力して進めている国際プロジェクト「アルマ望遠鏡計画」をご存知ですか?

直径12mの高精度アンテナ50台と「ACAシステム」と呼ばれる高精度アンテナ16台を、チリ・アンデス山中の標高5000mの高原に設置し、ひとつの超高性能な電波望遠鏡として運用する壮大な計画なのです。

東アジア・北米・ヨーロッパ・チリの諸国が協力して進めている国際プロジェクト「アルマ望遠鏡計画」をご存知ですか?

直径12mの高精度アンテナ50台と「ACAシステム」と呼ばれる高精度アンテナ16台を、チリ・アンデス山中の標高5000mの高原に設置し、ひとつの超高性能な電波望遠鏡として運用する壮大な計画なのです。

横浜市の「はまぎん こども宇宙科学館」より、新館長就任のお知らせが!

3月1日より、宇宙教育の父とも言われ、小惑星探査機はやぶさプロジェクトでも大きな役割を果たした的川泰宣氏が館長として着任するそうです。,☆゚’・:*:・。,

来週発売になります!「金環日食観測ガイド ~安全に観測できる日食メガネ付き~」。

今回は鏡筒について紹介します。天体を直接目で観ることができる装置で、望遠鏡を構成するパーツの中でも最も重要な部分だと言えます。対物口径が大きければ大きいほど明るくて鮮明に観ることができ、対物焦点距離が 長ければ長いほど、接眼レンズの焦点距離が短ければ短いほど拡大倍率がアップするという特徴がありますが、方式だけでもかなりの種類があります。

鏡筒の種類ってどんなものがある?

鏡筒は「対物レンズまたは対物鏡」と「接眼レンズ」が組み合わされて構成されています。方式によってはこれに副鏡や補正レンズなどが加わりますが、実際に望遠鏡を購入しようとカタログやショッピングサイトを見るとその種類の多さに驚きます。例えば、ビクセンのカタログには単体で販売されている鏡筒だけでも15種類、高橋製作所のWEBサイトには20種類もラインナップされています。大きさはまちまちで、形も細長いものもあれば、太いものもあり、中には極端に太くて短いものもあります。価格も数万円から100万円以上と幅広く、どれを選んだらいいのか本当にわかりません。そこで、まずは鏡筒の主な種類を一通り紹介します。特性や構造を覚えながら、自分に合うものはどれかを考えてみてください。

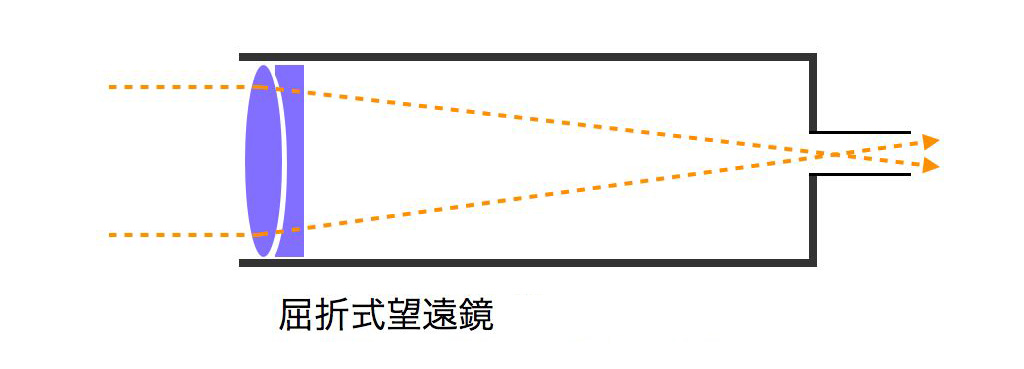

一般向けの望遠鏡としては主に「屈折式」「反射式」「反射屈折式」の3種類があります。それぞれにメリット、デメリットがあり、目的によって使用感もかなり違います。「屈折式」はレンズを「反射式」は鏡を使用しているのですが、「反射屈折式」は両方の特徴を備えています。一般的には初心者は屈折式望遠鏡が向いていると言われていますが、それぞれの特性をよく理解した上で、自分の用途に合った望遠鏡を選びましょう。

屈折式望遠鏡の種類と構造

対物部分にレンズを使用した望遠鏡です。倒立像のケプラー式と正立像のガリレオ式があります。鏡筒内が閉じられているため、外気との温度差による像の揺らめきが少なく、安定した観測ができます。反射式に比べて扱いやすくメンテナンスも楽なので初心者にお勧めですが、レンズを使用しているために色ズレなどの色収差が生じてしまいます。また、大口径レンズになると価格が飛躍的にアップし、重量もかなりのものになってしまいます。

【ケプラー式】対物レンズ→接眼レンズ

倒立像になりますが高倍率でも視野が広いケプラー式は天体観測に向いています。対物レンズの構造は、天体望遠鏡ではシンプルなシングルレンズのものはほとんどなく、屈折率の異なる2枚のレンズを組み合わせてコマ収差と球面収差を補正したアクロマート、より補正の能力をアップするために3枚玉や蛍石(フローライト)レンズやEDレンズを使用したアポクロマートが一般的です。対物レンズの口径は60mmから100mm、焦点距離は500mmから1000mmぐらいの製品が一般向けに数多く発売されており、価格はだいたいアクロマートレンズの鏡筒で数万円〜10万円です。アポクロマートともなるとさらに価格はアップし、例えばビクセンのアクロマートレンズのA105Mは7万8750円ですがアポクロマートのED103Sは20万4750円です。対物口径が100mmを超すアポクロマートタイプのものは価格もぐんと高くなる傾向にあり、高橋製作所のTOA-150などは150mmの口径ということもあって124万9500円もします。

左にある対物レンズによって集光し後方から覗きます。対物レンズの種類はアクロマートやアポクロマートなどがあります。

◯メリット

像が安定している、扱いが簡単、メンテナンスが楽

◯デメリット

大口径は高価で重くなる、色収差がある

「金環日食観測ガイド ~安全に観測できる日食メガネ付き~」発売まであと少しです。

望遠鏡を構成している要素は大まかに分けて、鏡筒(星を見る装置)、架台(鏡筒を載せる装置)、三脚(鏡筒と架台を載せる装置)の3つになります。用途や目的に応じてさまざまな方式があり、性能も価格もピンからキリまであるので、初めて望遠鏡を購入する人は何を選んだらいいのかさっぱりわからないと思います。

日本天文学会公開講演会が3月18日、京都大学百周年時計台記念館にて開催されるようです!

今回の講演会では、「目で見える光だけではなく、電波とX線の波長域を取り上げ、それぞれの波長によって望遠鏡の仕組みがどのように異なるのか、どうやって観測しているのか、波長が異なると見える宇宙・天体の姿が全く違っていますが、どんな風に違うのか等についてお話をうかがう」とのこと。